過去に試みてきたいろいろな暖房手法

考えてみれば、30年前に高断熱住宅の建設を始めたときも、温水パネルによる全室暖房がとても高いため、なんとかストーブ暖房で快適にならないかをいろいろ試みました。

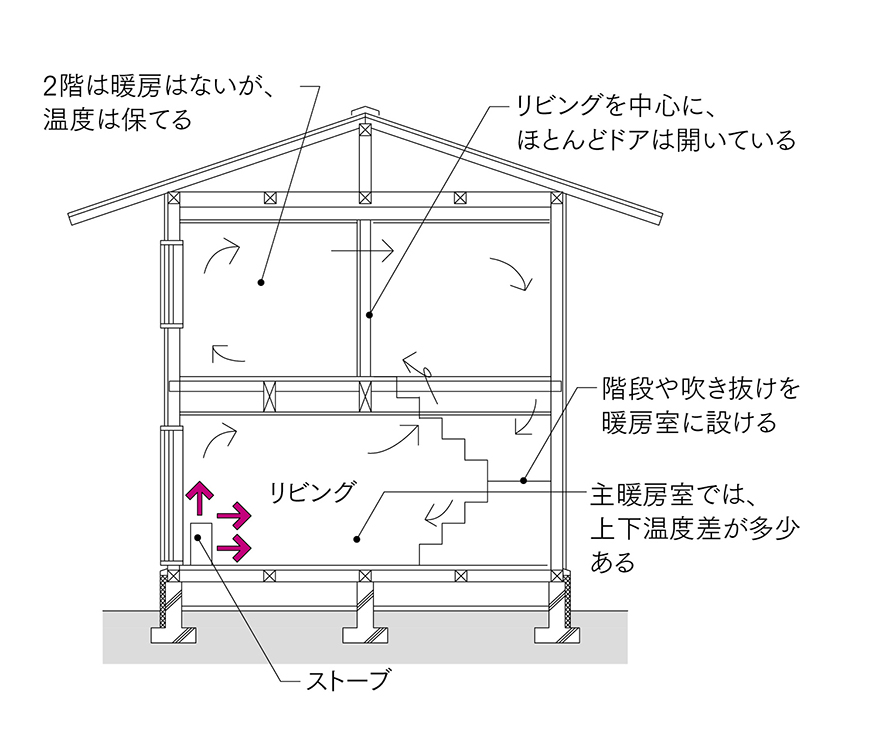

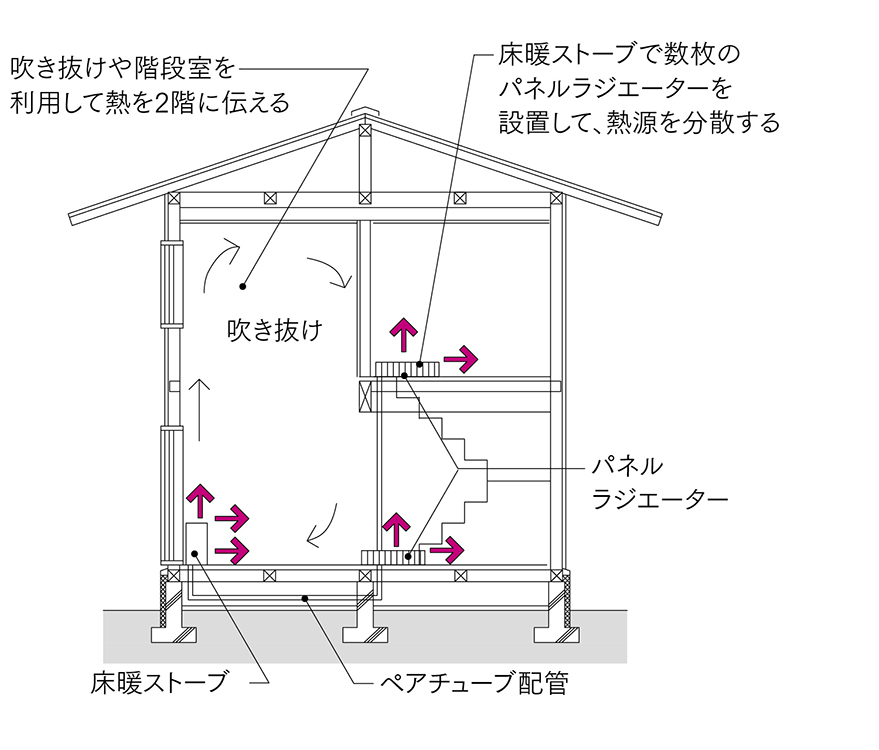

最初に行ったのが図1のストーブ1台で家全体を暖房する方式です。階段をストーブのあるリビングから上がるようにしたところ2階の室温はかなり改善されたのですが、1階よりは少し低いため、ストーブ上部に吹き抜けを設けてみたところ、今度は2階の方が1階より温度が高くなってしまいました。そこで吹き抜けにスノコとゴザを敷いて開口面積を調節し、2階の温度を調節しました。これでうまくいくことは分かりましたが、どうしても2階で冷やされた空気がストーブのところに戻ってきてしまいます。このためリビングの床付近の温度が多少低く、リビングがあまり快適にならないことが分かりました。

ストーブの熱を、吹き抜け、階段を利用して家全体に対流させる。温度の低いリターン空気がストーブに戻ってくるのが欠点

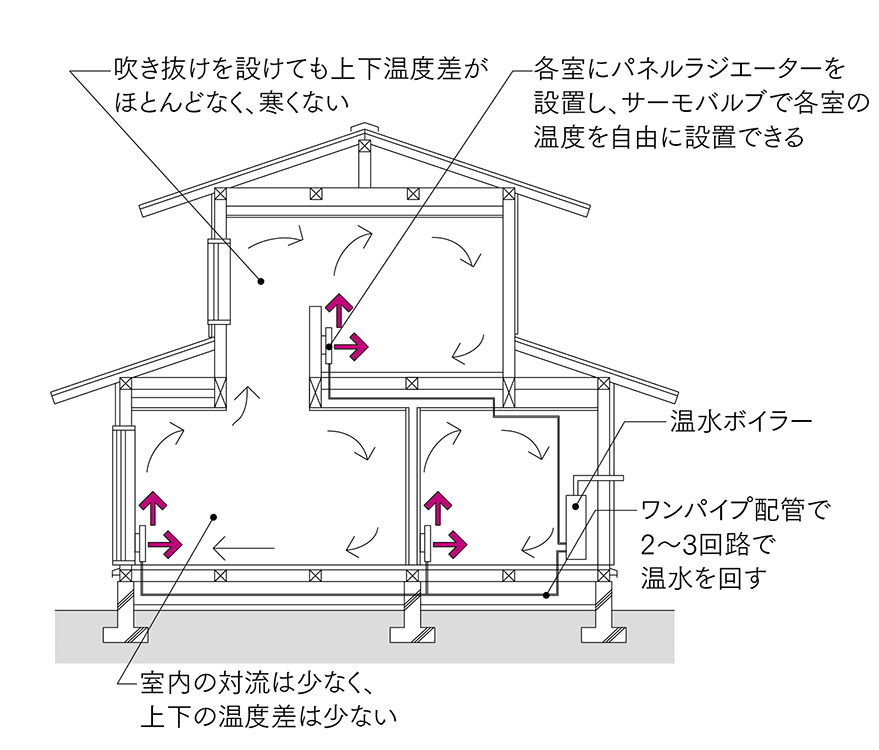

そこで次に試みたのが図2の床暖ストーブです。床暖房の代わりに温水パネルを2~3台、2階のホールや1階の和室などに設置し、ストーブに内蔵されたボイラーから温水を送ります。当時、ストーブの運転とは独立して内蔵ボイラーを動かすタイプが発売され始めて、それがうまくいき、家中が快適になりました。暖房熱源を分散することで、熱源を中心とする対流が小さくなり、あまり温度が下がらないで熱源に戻ってくるのです。しかし、結構お金がかかることも分かりました。

床暖ストーブにパネルラジエーターを2〜3台追加して暖房熱源を分散することで温度環境を改善する

そこで、標準的な温水ボイラー+パネル暖房を、できるだけローコストにしようということになったのです。従来、住宅1軒で10ヵ所以上に設置されていた温水パネルを図3のように5〜6ヵ所とし、当時ようやく発売された小容量の暖房専用ボイラーと組み合わせました。やはりこれが一番快適でした。各パネルにはサーモバルブが付き、パネルごとに室温設定ができます。高断熱住宅で暖房負荷が小さくなり、パネルも小さいもので済み、その分安くなり、コストは坪2~3万円で済むようになりました。

最も普及している暖房方式。快適で、部屋ごとに温度設定ができ、制御が容易であるが、コストが高いのが欠点

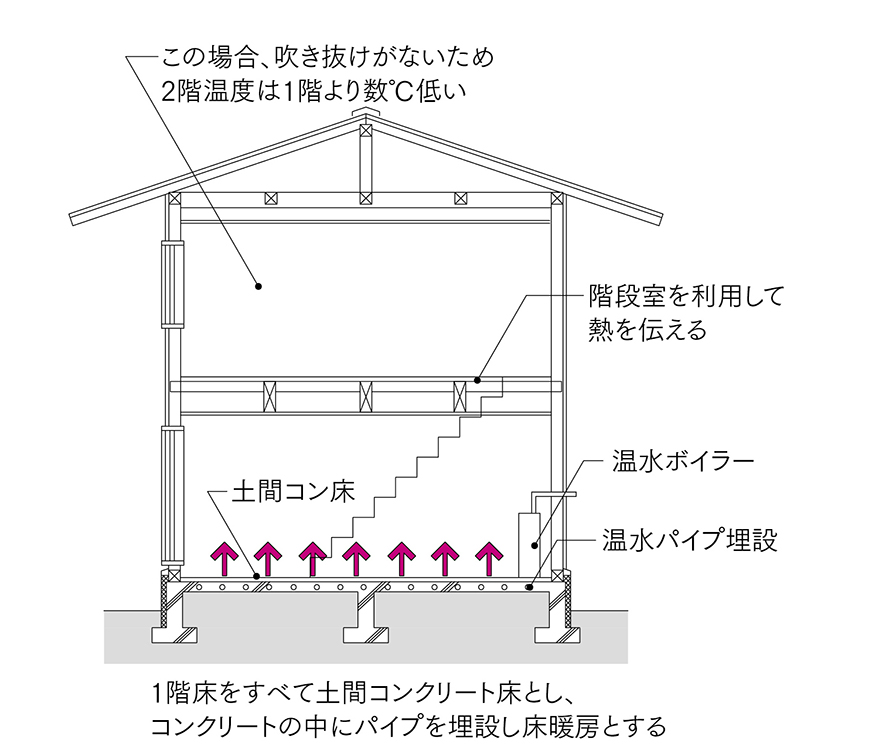

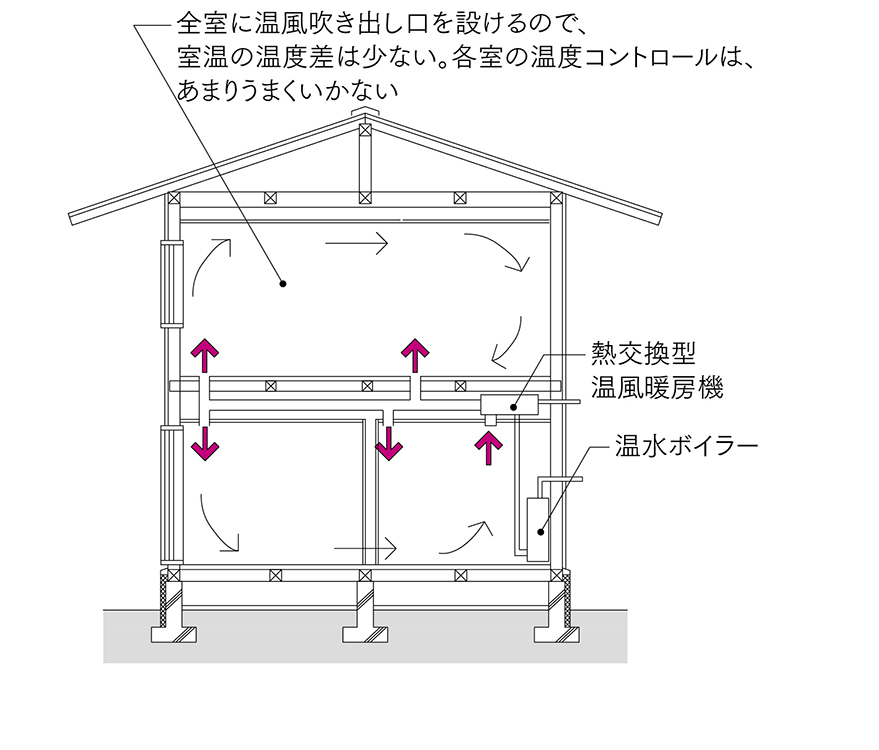

このほかに、図4の1階床に土間コンクリートを打ち、この中にポリパイプを敷設する全面床暖房とする方式も試みました。この方式は断熱のレベルがちょっと低いと、床表面温度を30℃ぐらいまで上げる必要があり、これが高すぎて不快感があることや、コンクリートの熱容量が大きいため立ち上がりが遅く、温度制御が難しい欠点がありました。しかし、温水パネル暖房より少しコストが安かったのです。また、図5の熱交換換気システムと温水放熱器を組み合わせたシステムでは、暖房時と換気だけの時で風量に大きな差がありそれでシステムが複雑になったり、放熱量の調節が難しかったりして、コストも安くなりませんでした。

1階の床を土間コンクリート構造とし、架橋ポリエチレンパイプを配管し低温水を流し床暖房とする。暖房立ち上がりが遅く温度制御が緩慢なのが欠点

熱交換換気システムに温水放熱器を設置し温風を各室に送る温風暖房。暖房停止時の換気風量と暖房時の必要風量に大きな差がありシステム的に克服できなかった

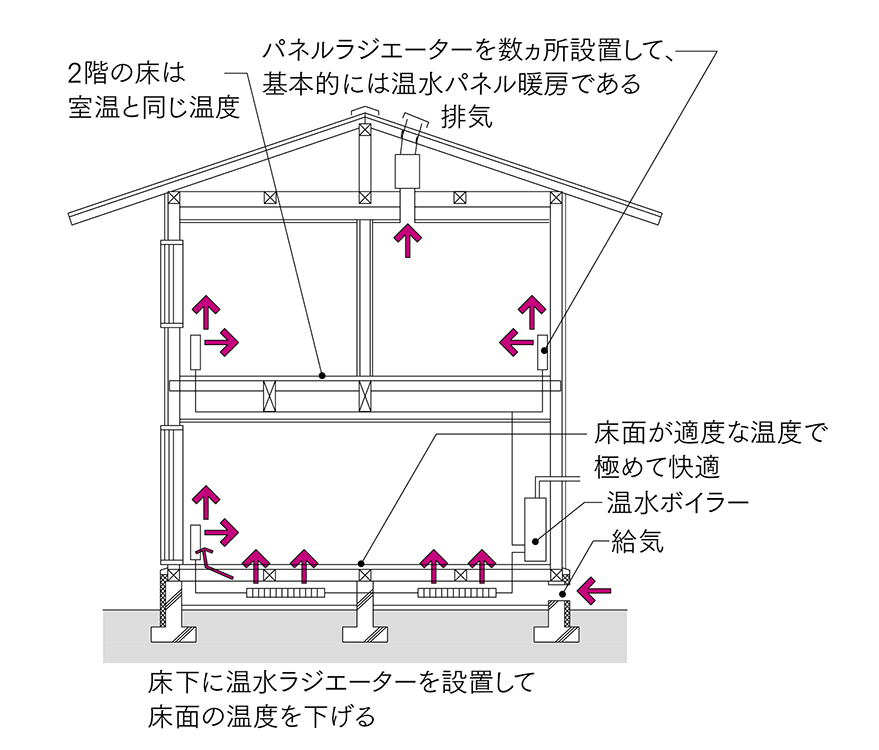

基礎断熱の普及と共に、1階の床表面温度が低くなり、これを改善するために、図6のように、床下にもパネルを設置する方式を始めました。一般的なパネル暖房に比べて床表面温度が20数℃になるようにするのですが、結局これが、一番快適性が高かったようです。

図3の温水パネル暖房で、基礎断熱では床表面温度が低くなるのを、床下にも放射器を配置し改善し、ほぼ理想的な暖房方式となった