夏涼しく冬暖かい?土間と地熱の現実

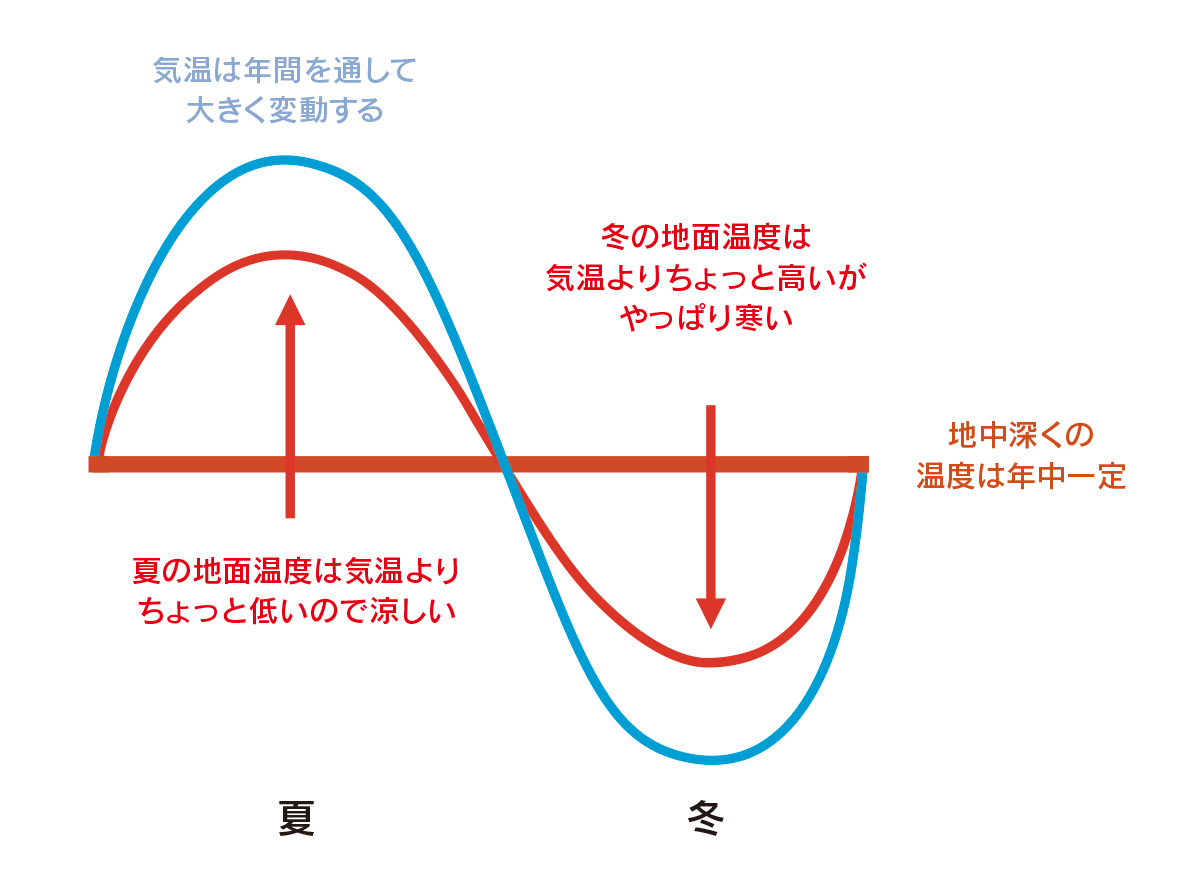

一時期めっきり見られなくなりましたが、最近また「土間」のある家が増えているようです。平屋がブームとなり、家の中と外をつなぐ中間領域が求められていることが、土間が注目される理由でしょう。昔の民家にはたいがい土間があり、生活の中心として欠かせない場所でした。地面に接しているので「地熱のおかげで夏は涼しく冬は暖かい」と言われることもありますが、本当なのでしょうか。

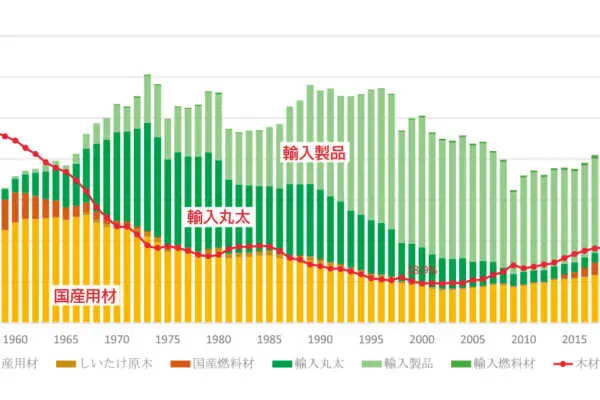

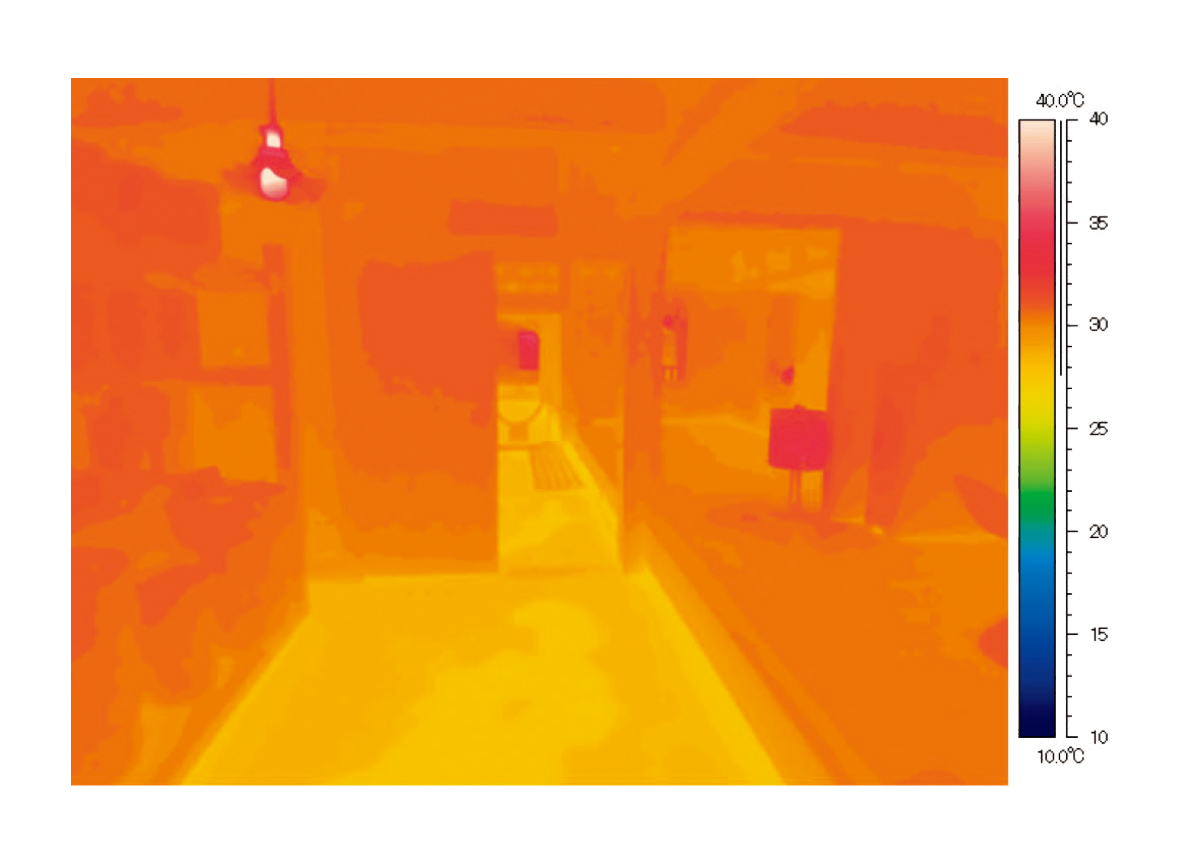

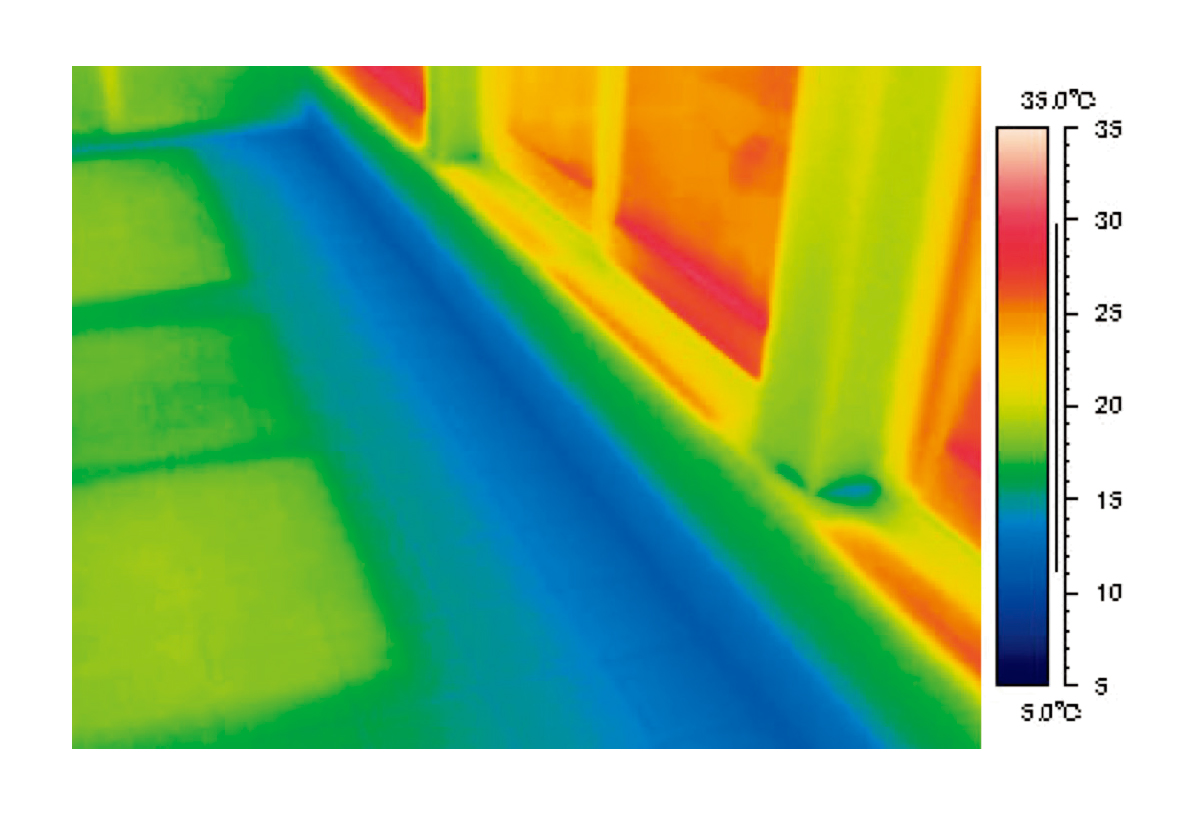

夏の民家を見てみると、確かに土間の表面温度は明らかに低くなっています(図2)。

昔の町屋では、1階部分のかなりの面積が土間となっていました。夏は地熱の影響で土間表面が低温となるので、かつては暑さをしのぐのに有効でしたが、温暖化が進む現在では効果は限られます。

実際に涼しさを感じられるレベルであり、外気温度がそれほど高くなかった時代は、土間にいることで冷房なしに暑さをやり過ごすことができました。ただし、現在のように最高気温が35℃を超える猛暑日が頻発する時代になると、「ちょっと低温」なだけの土間表面の冷感で盛夏を乗り切るのは難しいでしょう。

無断熱の土間は冬に底冷え

冬になると、無断熱の土間表面は地熱の影響で気温より「ちょっとだけ高い」温度にはなりますが、その恩恵はごくわずか。地熱だけで冬をしのぐのはまったく不可能です。土間がむき出しの掘っ立て小屋も、冬に火を焚かなければ生き延びることは到底できません(図3)。

昔の竪穴式住戸は地面を少し掘り込んでいるため、冬は地熱で暖かいといわれています。しかし、地表温度は空気温度よりわずかに高いだけで、火を焚かないと人間が暮らすには寒すぎます。無断熱の土間は地面とほぼ同じ温度になり、冬は底冷えすることを忘れてはいけません。

地熱で暖房を行うにはヒートポンプで地中の熱をくみ上げ高温をつくる必要がありますが、別に電気エネルギーが必要になります。土間を無断熱にしておけば、地熱を利用してエネルギー不要で何かいいことがあるのでは…と期待するのは、どうも虫が良すぎるようです。

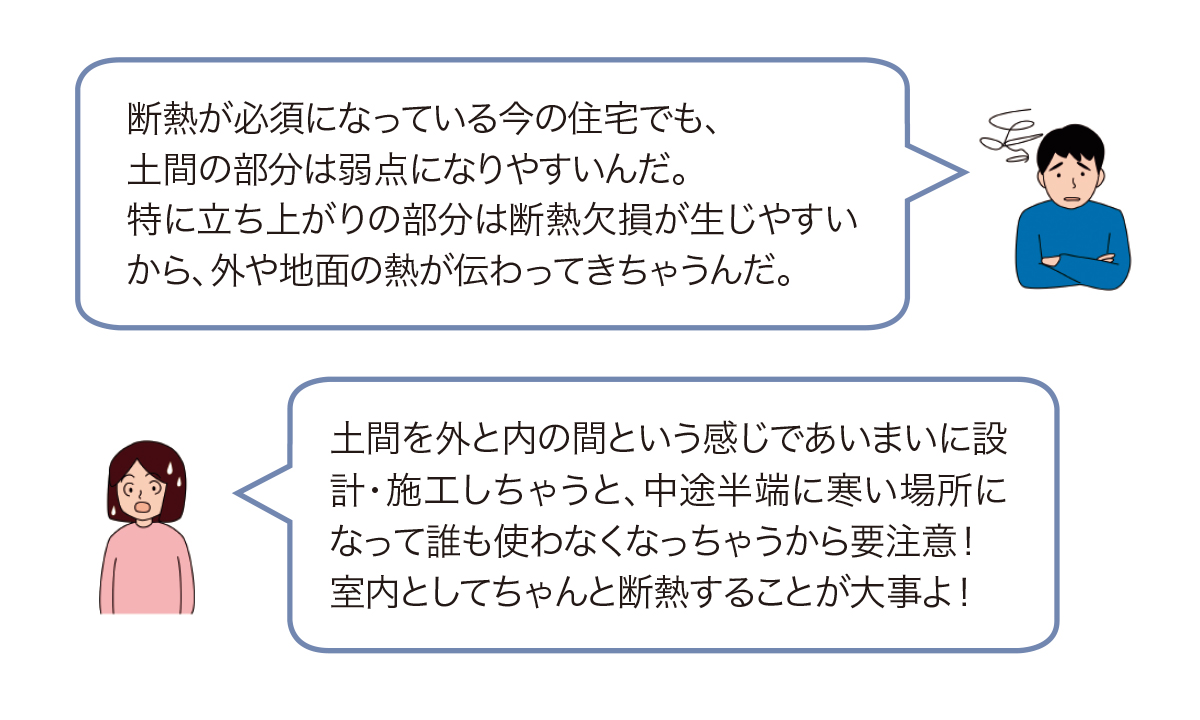

現在の住宅においても、土間まわりは断熱の弱点になりがちです(図4)。

土間は室内と室外の間という領域のためか、しっかり断熱するという意識が薄い場合があります。特に立ち上がり部分の施工を丁寧に行わないと、断熱の欠損が起きやすいので注意が必要です。

家の中と外をつなぐはずの土間が、中とも外ともつかない中途半端な空間となって、冬にうっすら寒い場所になっては魅力半減です。住宅の高断熱化が進む中、土間もしっかり断熱する必要があることを、くれぐれもお忘れなく。

薪ストーブも省エネ評価

土間によく設置される暖房設備といえば、なんといっても薪ストーブです。単なる暖房を超えて、室内全体に独特の雰囲気をつくり出す魅力的な設備です。しかも、大気中のCO2を吸収して育った木を燃やすので差し引きでゼロカーボンになると期待されていますが、実はこれまで建築物省エネ法の評価対象ではありませんでした。

2025年4月に更新される建築物省エネ法の計算プログラムでは、薪ストーブやペレットストーブなどのバイオマス暖房設備が新たに評価対象に追加されました。ただし、熱出力(kW)や熱効率(%)の入力が必須となっており、これらの数字が明示されている製品は少ないのが気がかりです。

何より燃料となる薪の熱量がそのまま一次エネルギー換算されており、バイオマス燃料としてのCO2削減効果は無視されています。つまり、薪ストーブは石油・ガスファンヒーターなどと同じ扱いになってしまっているということです。

しかも薪ストーブを設置した場合は、他にエアコンなどの暖房設備がある場合でも、暖房は薪ストーブで行ったことにされるため、省エネ性能の評価においてかなり不利に扱われることが心配されます。

次のページ 薪ストーブは低気密必須?