さらなる省エネ・省CO2が住宅の重要なテーマとなる寒冷地。 本企画は、独自の視点から住宅性能研究の最前線を開いている、東京大学の気鋭の研究者・前 真之准教授に、「いごこちの科学」をテーマに、住まいの快適性能について解き明かしていただきます。 シーズン1に続く第2弾として2015年からは、それまでの連載の発展形「いごこちの科学 NEXT ハウス」としてリニューアル。

「北海道・寒冷地の住宅実例から考える室内環境について」をテーマに、断熱、開口部、蓄熱など、さまざまな視点から寒冷地における室内環境の改善ポイントを解説しています。 東京大学大学院工学系研究科

東京大学大学院工学系研究科

建築学専攻・准教授

前 真之 (まえ・まさゆき)

住宅のグリーントランスフォーメーション(GX)のために環境省が打ち出した「GX志向型住宅」が話題になっています。「土間」や、併せて設置される「薪ストーブ」も、以前のままではいられません。懐かしいようで実は新しい、土間や薪ストーブの進化を考えてみましょう。

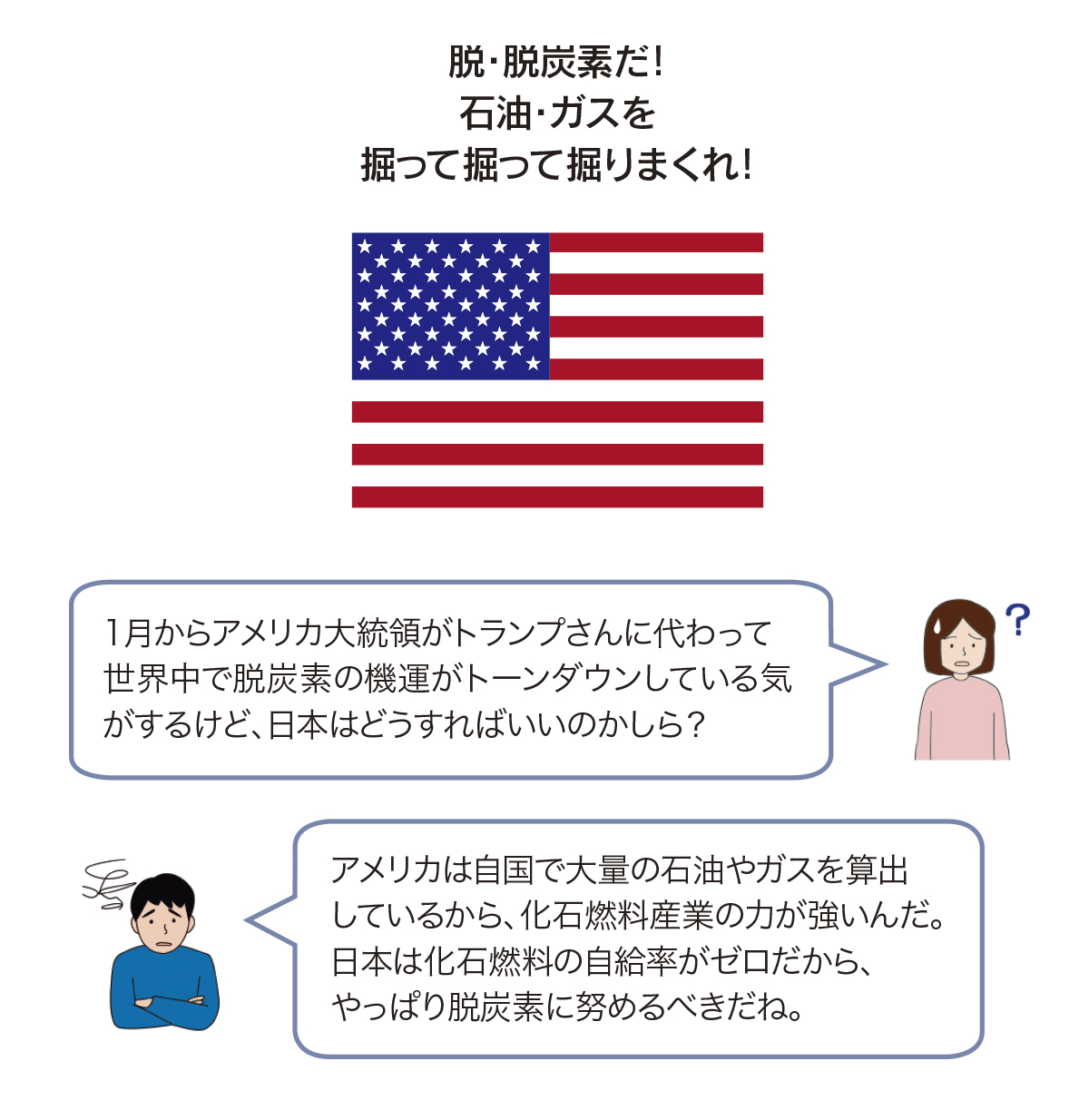

トランプ大統領就任 時代は脱・脱炭素?

2025年1月、ついにトランプ大統領が就任しました。初日からパリ協定離脱の大統領令に署名するなど、脱炭素化に逆行した動きを加速させています。日本国内でも「脱・脱炭素が新しい流れ」という論調が散見されますが、本当に「脱炭素は時代遅れ」なのでしょうか?

アメリカは国内に膨大な石油・天然ガスを有しており、エネルギー自給率は100%を超えています。化石燃料産業は非常に大きく、多くの雇用も抱えており強大な政治力を持っています。アメリカでは移民と並んでインフレが最大の政治課題であり、トランプ大統領は「掘って掘って掘りまくれ」と化石燃料を増産することでインフレ抑制を目指していますが、狙いが当たるかは不透明です。

日本の脱炭素は必須

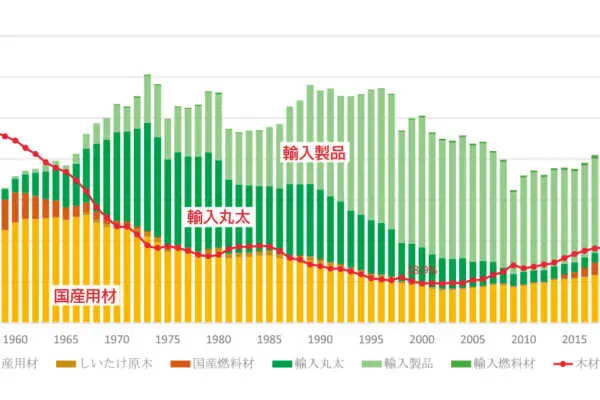

一方の日本はご存じのとおり、国内からの化石燃料の算出はほぼゼロです。化石燃料に依存する限り、家や地域、日本からお金が海外に流出し続け、我々の暮らしを貧しくしてしまっているという厳しい現実は、少しも変っていないのです。一部の無責任な言動に惑わされることなく、我々一人ひとりの暮らしを守る「真の脱炭素」を地道に続けるべきでしょう。

祝!?省エネ義務化

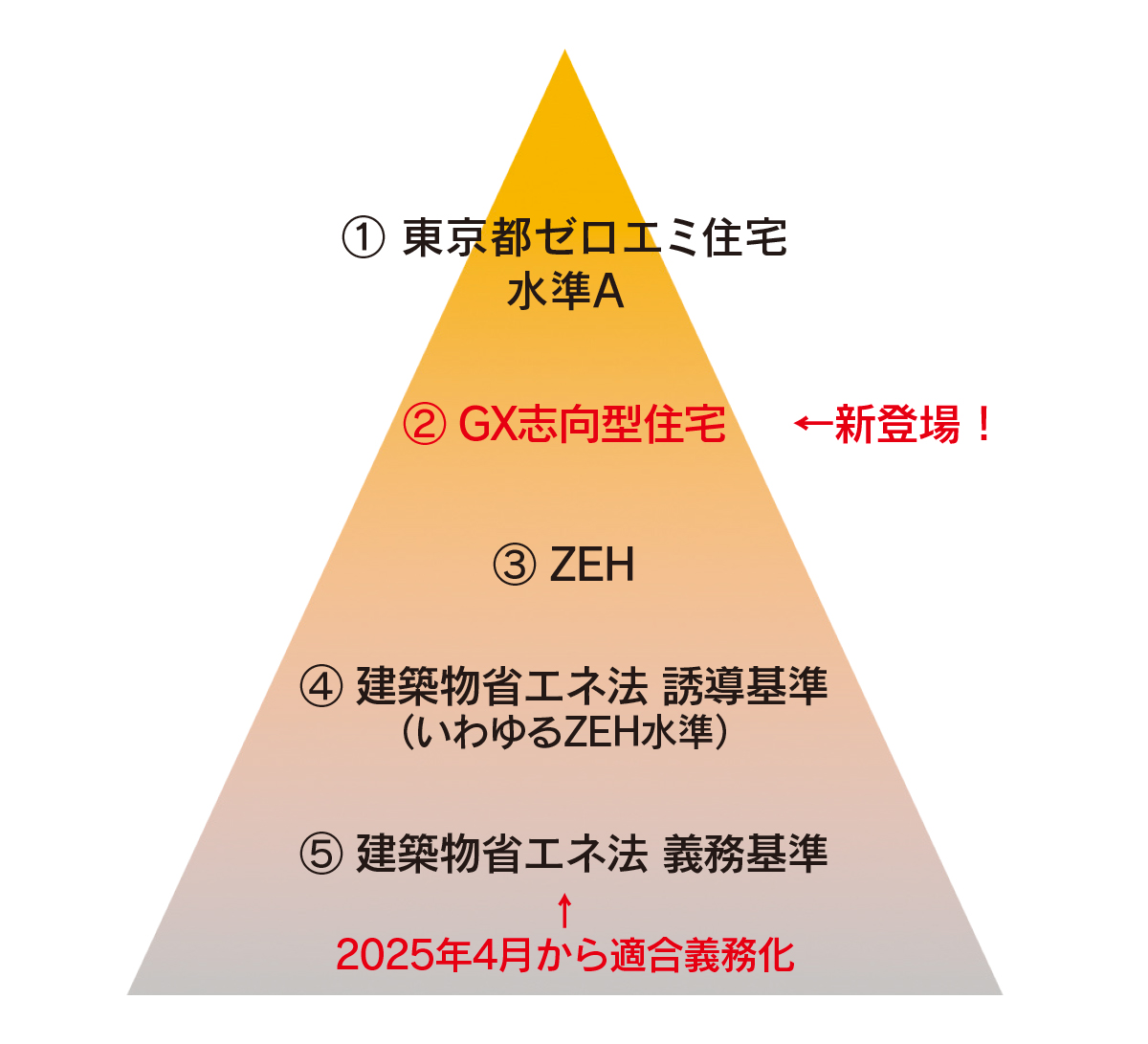

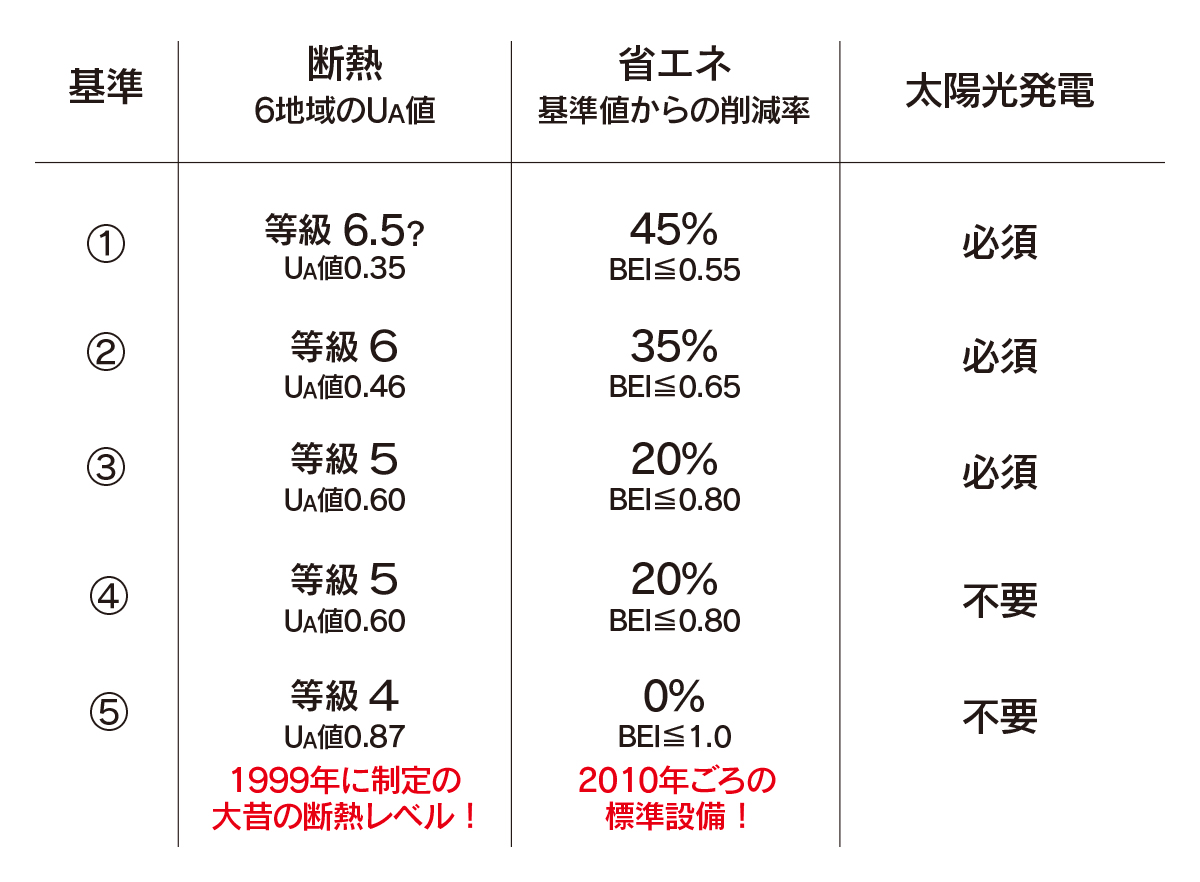

幸いにして日本政府は2050年の脱炭素化へ向けて目標をキープしており、グリーントランスフォーメーション(GX)の政策を進めています。その一環として、いよいよ2025年4月着工分から、建築物省エネ法の義務基準が戸建て住宅を含めたすべての建築物において必須となる「省エネ基準の適合義務化」が始まります。本当にようやく、といったところですが、義務化される断熱等級4は1999年制定の「26年前にちょっと頑張った」程度の低レベル。義務基準だけ満たしても、健康で快適な暮らしは実現できないのです。

断熱等級6&太陽光発電 GX志向型住宅爆誕!

さらなる脱炭素の推進に向けて、2月18日に閣議決定された地球温暖化対策基本計画では、CO2の排出量を2035年に2013年比60%減、2040年に同73%減が新たな目標に設定されています。この動きに合わせてか、環境省から「GX志向型住宅」への助成事業が突如発表されました(図1)。

2025年4月から適合義務化される義務基準の断熱等級4、2030年までに義務化予定の誘導基準(いわゆるZEH水準)の断熱等級5は暖冷房負荷の削減には不十分です。ZEHでは太陽光発電がマストになりますが、断熱は等級5のままでした。

今回新登場のGX志向型住宅は、断熱等級6と太陽光発電が必須となっており、160万円という補助金額の大きさと合わせ、大きな話題になっています。

これまで国交省は「ZEH水準」を手厚く補助してきましたが、これは義務基準を少しだけ強化した断熱等級5止まりでした。何より、本来はZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に必須なはずの太陽光発電を抜いて、断熱と設備だけを取り出してZEH水準とするのは誤解を招き、好ましくありません。せいぜい「建築物省エネ法の誘導基準」と呼ぶべきでしょう。

今回新たに登場したGX志向型住宅では、誘導基準より上の断熱等級6、そして太陽光発電の設置が必須となります。断熱等級6は、全館24時間暖冷房をしてもエネルギー消費が増えない、温度と電気代のバランスを取るために絶対必要なレベルです。GX志向型住宅には160万円の補助が出るため、等級6の断熱と太陽光発電の普及を大いに後押しすることが期待できます。

次のページ 夏涼しく冬暖かい?土間と地熱の現実