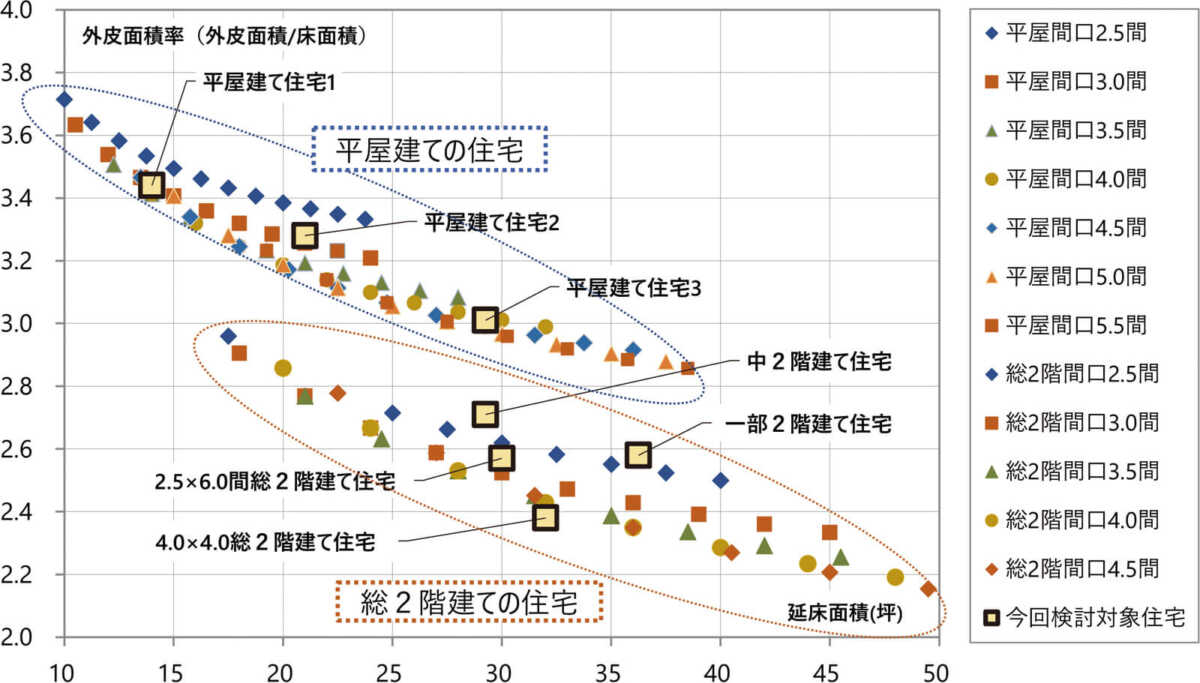

床面積あたりの外皮面積で住宅を比較する

住宅の外皮面積を床面積あたりの数値で比較してみます。図7はシンプルな四角形プランについて、平屋建て住宅と総2階建て住宅の床面積あたりの外皮面積(外皮面積率)を比較したグラフで、10坪から50坪ぐらいの住宅で、縦軸に外皮面積率、横軸に延床面積を取りプロットしたものです。

外皮面積としては、床壁天井の断熱面積を取ります。条件をそろえるため、天井高さはすべて2.4mの天井断熱と床断熱を想定します。したがって、外壁の高さは2.4mとなりますが、図3の中2階建ての住宅だけは屋根断熱なので、設計図どおりの面積を求めています。

平屋建て住宅が総2階建て住宅に比べて外皮面積率がかなり大きくなることが分かります。そして、小さな住宅より大きな住宅の方が、外皮面積率が小さくなることが分かります。外皮面積率が大きくなると施工面積が増え、工事コストが上がり断熱面積も増えますから、熱損失も大きくなります。

ここに、今回の検討対象住宅をプロットしてみると、平屋建て住宅が面積によって結構大きな差があり、小さな住宅ほど不利であり、また中2階建て住宅と一部2階建て住宅はかなり総2階建て住宅に近くなっています。総2階建て住宅が一番小さいのですが、特に4間✕4間の正方形プランが小さくなります。

熱性能の比較

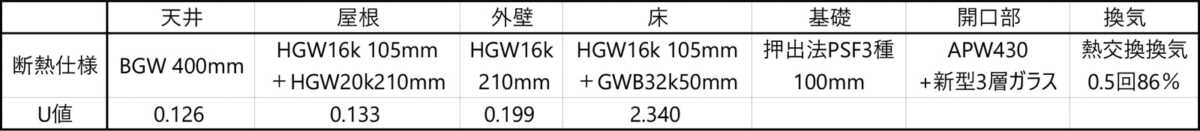

住宅の熱性能を比較するにあたって、住宅の各部の断熱を表1のように設定します。

札幌で120㎡のモデルプランでQ1.0住宅レベルー3の仕様ですが、開口部だけ最新の新型トリプルガラスを入れたYKK APのAPW430とします。これでかなりゆとりを持ってQ1.0住宅レベルー3をクリアする仕様になります。中2階建て住宅のみ屋根断熱ですが、できるだけ天井断熱の仕様に合わせています。

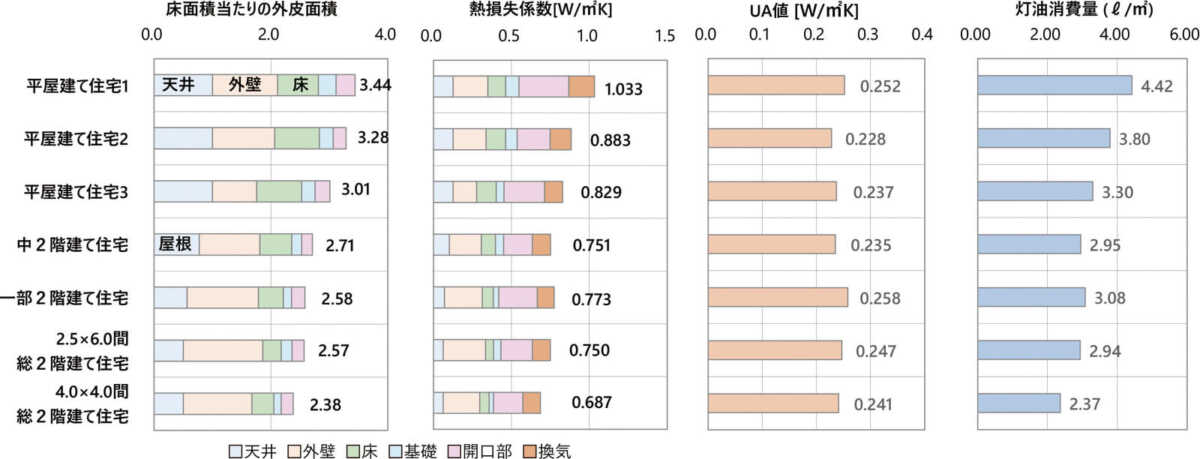

最初に比較するのは、外皮面積率の部位ごとの値です。平屋建て住宅の天井・床面積は当然総2階建て住宅の2倍になります。しかし外壁面積は、総2階建て住宅に比べてかなり小さくなっていて、一番延床面積の大きい平屋建て住宅3が著しく小さくなるのが分かります。これにより、平屋建て住宅3は2階建て住宅とあまり変わらなくなるようです。

この外皮面積に各部の熱貫流率をかけて、熱損失係数で比較したものが次のグラフです。

外壁のU値に比べて天井の断熱のU値が小さいため、天井の熱損失の差は少なくなりますが、平屋建て住宅1、2では、床壁天井の合計が総2階建て住宅に比べて大きいのが分かります。平屋建て住宅1の開口部の比率が大きくなりますが、これは部屋が小さくなっても、窓の大きさはあまり変わらないためだと思います。

UA値で比較するとほとんど差はなく、むしろ平屋建て住宅の方が小さくなります。各部の断熱仕様が同じで、外皮の平均熱貫流率を示す数値だからです。この値の大きくなる総2階建て住宅の方が、熱損失係数も暖房灯油消費量も小さくなるのが分かります。

最後に床面積あたりの暖房灯油消費量で比較すると、平屋建て住宅の小さな住宅1、2がかなり大きく、平屋建て住宅3から一部2階建て住宅までがあまり変わらず、平屋建てでも大きな住宅や中2階建ての住宅が、小さな平屋建て住宅に比べるとかなり有利になります。総2階建て住宅でも、細長いプランより正方形プランの方がさらに有利になることが分かります。

平屋建て住宅を効率よく建てるためには

平屋建ての住宅の中でもシンプルな長方形プランについて分析してみましたが、やはりコストや熱性能ではかなり不利な建て方であることが分かりました。凸凹の大きなプラン形状では、さらに大きく不利になります。そして、熱性能を高いレベルにするためには、外壁、開口部の性能向上が効きそうです。小屋裏中2階建て住宅という構成が、これらの不利をほとんど解消してくれることも分かりました。平屋建て住宅を目指す方は参考にしてください。