古い住宅や住宅性能が高くない家は特に「冬場の寒さ対策」が大きな悩みに。燃料費が高くなっている今、暖房の設定温度を上げるのも気が引けます。

家の中で最も冷気が入ってきやすい場所、それは「窓まわり」です。そこで今回はインテリアコーディネーターの本間純子さんに「カーテン」でできる冬の寒さ対策について教えていただきます。

「カーテン」が防寒に役立つ理由とは?

冬の服装をイメージしてみてください。Tシャツ1枚で過ごせる夏と違って、冬は「肌着+シャツ+ニット+コート」と、衣類を重ね着して防寒します。そうすると外が寒くても暖かくいられますが、この暖かさの元は「自分の体が発する熱」です。

ではなぜこの熱がキープできるのでしょう?

その理由は、衣類の繊維の間にたまる空気と、服と服の間にできる空気層。空気がいわば「断熱材」の役割をするのです。

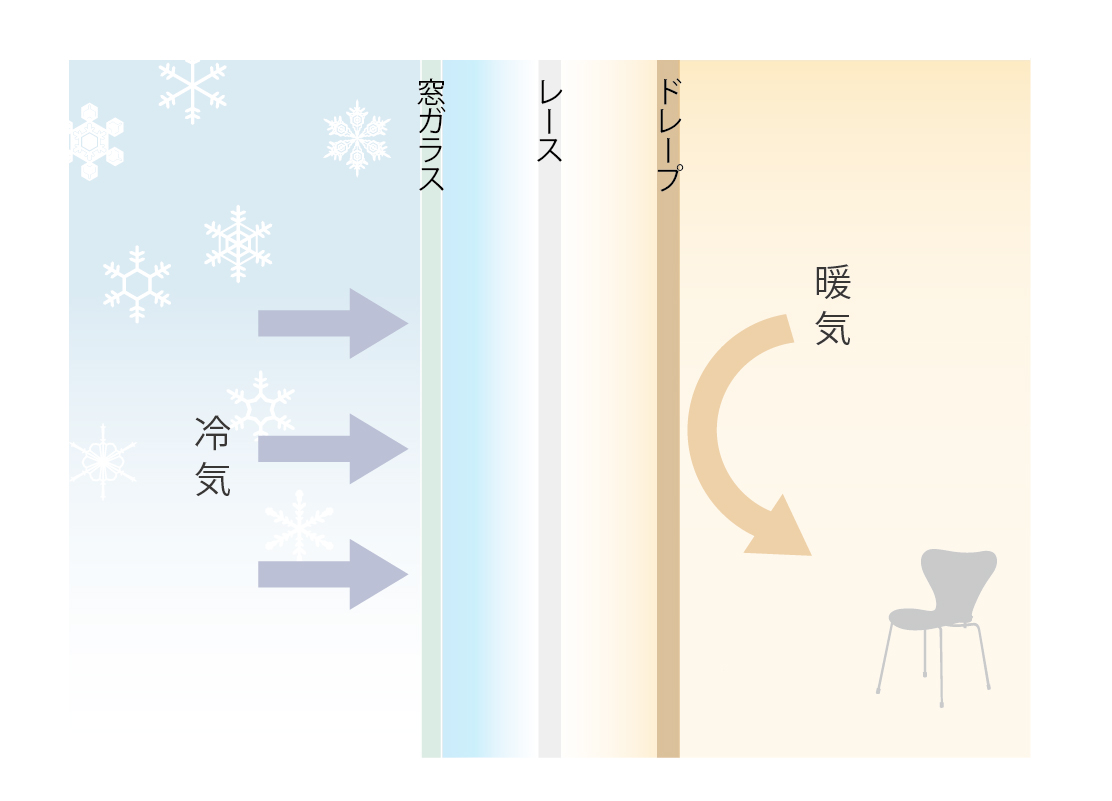

「繊維と空気のミルフィーユ」のような構造が暖かさを保つ基本で、これはカーテンをはじめとするウィンドウトリートメントでも同様です。下図のように、レースとドレープで室内側に空気層を設けることで、外の冷気が室内に侵入するのを和らげることができるのです。

窓の「コールドドラフト現象」とは?

「窓辺で冷やされた空気が足元へ流れ込んで、冷たく感じること」を「コールドドラフト現象」と呼びます。

近年の高性能住宅は断熱・気密性に優れていて、いわゆる「すきま風」は流れ込みません。ただ「窓」はガラスが入るため、玄関ドアや壁に比べると断熱性に劣り、たとえペアガラス入りの樹脂サッシでも「コールドドラフト現象」は起こり得ます。

新しい家なのに「何か足元がスースーするな」と感じるなら、それは「窓からの冷気」が原因の可能性が高いです。パネルヒーターを窓下に設置するのは、この冷気を暖気で止めて、室内が冷えるのを防ぐ工夫です。

また、外の冷気が室内に伝わるということは、その逆も然り。室内の暖気がガラス面から外に逃げてしまうことで、暖房のエネルギーや燃料費の無駄も増えてしまいます。

そんな「窓辺の熱のロス」を減らす助けになるのが「カーテン」です。

カーテンによる防寒効果を高める

3つのポイント

ポイント1:厚みのある生地を選ぶ

たとえレースカーテン1枚でも、コールドドラフトの勢いを和らげることはできます。ただ夜間は外気温がぐっと下がるため、防寒対策としては生地に空気を多く蓄えることができる「厚地のドレープカーテン」をレースカーテンと組み合わせて、窓の内側に2重に空気層をつくりましょう。

「断熱性」を重視する場合、ドレープカーテンの生地は、「ツイード」のような厚みのある生地がおすすめです。

ポイント2:裏地をつけたカーテンにする

窓の内側の空気層が多いほど、断熱性は高まります。裏地付きのドレープカーテンにすると、表地と裏地の間にできる空気層がプラスされて、より高い断熱効果が期待できます。

「カーテンに裏地?」と思われるかもしれませんが、これは昔からあるカーテンの作り方の一つです。裏地無しに比べると価格は上がりますが、

- 暖房効率が良くなって、暖房費が抑えられる

- 表地が日焼けしにくくなる

- 表地が紫外線から守られて、カーテン自体が長持ちする

- 遮光性の高い裏地をつけると遮光カーテンになる

- 生地が薄手のドレープカーテンでもボリューム感が出せる

- インテリア性と断熱性を両立できる

などなど、裏地をつける数々のメリットを考えると、「高価」とは言い切れないかもしれません。

なお、今使っているカーテンに一時的に裏地をつける方法もあります。大判スカーフのようなフラットな裏地を、カーテン本体のフックに引っ掛けて吊り下げます。少々手間がかかりますが、脱着が可能なので、寒い時期だけ取り付けることもできて便利です。

ポイント3:正しい寸法で取り付ける

基本のことながら意外と守られていないのが、カーテンを「窓に合う正しい寸法で取り付ける」こと。

- 床との間の隙間を極力なくす

- 左右の隙間もできるだけ塞ぐ

これが、寒さを感じにくくするための重要なポイントです。たとえ「厚みのある生地+裏地」で縫製したカーテンを用意しても、それが窓サイズに合っていなければ、冷気は室内に流れ込みます。窓とカーテンのサイズを合わせることが、防寒対策では必須です。

| 窓の種類 | 丈 | 幅 |

| 掃き出し窓 | 床上から−1㎝が標準 *ブレイクスタイル(カーテン生地を床に長く垂らすスタイル)にすると、完全に床との隙間をなくせて断熱・保温効果が高まる。ただこの手法は、デザイン的な好みと掃除のしにくさがネックになりやすい | 窓枠の横の寸法 が標準 |

| 腰高窓 | 窓台下から+15㎝〜20㎝ *窓下にパネルヒーターがある場合は、機器を覆わないよう丈寸法を検討する必要がある |

▼カーテンの正しい採寸の仕方について、詳細はこちらの記事をご覧ください。

失敗・後悔しない!カーテンの測り方と取り付けの基本

「リターン」をつけて、より強固に防寒対策

防寒対策としては、窓面をカーテンでできる限り隙間なく覆うことが理想ですが、左右の隙間をよりしっかりとふさぐのに「リターンをつける」という方法もあります。

これはドレープカーテンの左右を15㎝程度長く縫製し、カーテンの端を壁に直角になるように取り付ける、という手法です。上から見るとカーテンの両端が「コの字型」になって窓を覆います。冬の冷気・夏の熱気に加え、光漏れの防止にもなります。

防寒には「見た目」も大事

「窓からの冷気の遮断」とは話が逸れますが、カーテンをはじめとするウィンドウトリートメントは、空間に占める面積が広い分、室内の印象や住まい手の温度の感じ方にも少なからず影響を及ぼします。カーテン選びでは色と素材にも配慮したいですね。

カーテンは「寒さ」「暑さ」を感じにくい色に

夜は室内の壁面のカーテンに占める割合が広くなって、その色が空間デザインにも体感温度にも少なからず影響を及ぼします。冬なら「暖色系」の色合いのカーテンがふさわしいですが、温かみが強い色は、夏には視覚的な暑さをもたらします。

だからといって、冬・夏でカーテンを掛け替えるのは現実的ではないので、好みが最優先ではありますが、視覚的な体感温度への影響も考えて色を選ぶといいでしょう。

「質感」や「風合い」をサンプルで確認

国産カーテンのほとんどは「ポリエステル繊維」です。コットンのような風合いが得意な繊維ですが、冬の定番とも言えるウールツイードのような生地や、空気をたっぷり含んでいそうな起毛素材など、暖かさが感じられる生地も多くあります。

実際の質感や風合いは写真では判断しにくいので、サンプルなどでしっかり確認して、一年を通して気持ちよく使えそうなカーテンを選びたいところです。