日々の暮らしに欠かせない「明かり」は、住まいの夜の快適性に関わる重要なポイント。住宅照明にはさまざまな種類がありますが、LEDの進化によって、ホテルライクでおしゃれな雰囲気を演出する「間接照明」がこれまで以上に家づくりで採用しやすくなっています。

そこで今回は、インテリアコーディネーターの本間純子さんに、間接照明のメリットや導入時の注意点、使うのにおすすめの部屋や取り入れ方などについて、たくさんの実例写真とともに解説していただきます。

「間接照明」とは?

公共施設やホテル、病院、ショップなどで、照明器具自体は見えないけれど、壁や天井が照明の光で明るく照らされているのを皆さんも見たことがあると思います。これがいわゆる「間接照明」で、壁や天井、家具などの凹凸やスリットからの光で明るさを確保する明かりです。

「建築化照明」とも呼ばれる間接照明は、建物と一体的に計画するため、新築やリフォーム・リノベーションのときにプランニングすると無理がありません。

ちなみにしばらく前までは、直管の蛍光灯やテープライトなどが間接照明の光源でしたが、最近の光源はLED照明。既存の光源よりもコンパクトで発光面の温度も低く、間接照明にとても向いています。

住まいの照明のLED化によって、「調色機能」や「調光機能」が備わった照明器具も増えています。今や照明に求められるのは「明るさ」だけではありません。空間に合った「機能」や「雰囲気」も選べる時代になりました。間接照明を用いることで、その幅がさらに広がります。

「直接照明」と「間接照明」の違いとは?

突然ですが、実験です。60w相当のスポットライトを用意して、部屋の真ん中に立ちます。スポットライトを下に向けてテーブル面を照らすと、テーブルまわりだけが明るくなり、空間全体が明るくはなりません。

次に、そのスポットライトを天井に向けると、室内全体に光が広がり、60w程度の明かりでもテーブル面を照らしたときと比べると、十分な明るさを感じます。

テーブル面や壁などに光源の光を当てて照らす手法を「直接照明」と言います。スポットライトで壁の絵を照射したり、ダウンライトやペンダントでテーブル面を明るくしたりする照明です。

それに対して「間接照明」は、光源から出た光を壁や天井などに反射させて、明るさを得る照明手法です。

普段あまり意識しないかもしれませんが、スポットライトでテーブル面を照らしたときの光は、物を見るために必要な「明るさ」をもたらし、天井面を照らした光は、私たちに「明るさ感」を届けています。

つまり、直接照明と間接照明の大きな違いは、「明るさ」と「明るさ感」の違い。

●直接照明=「明るさ」を重視した明かり

●間接照明=「明るさ感」に寄った照明のテクニック

と言えるでしょう。

「間接照明」の3つの手法

間接照明には、照らし出し方の違いによって

- コーブ照明

- コーニス照明

- バランス照明

の3つの手法があり、心地よい空間づくりにはそれぞれの特性をふまえた適切で効果的な計画が必要です。

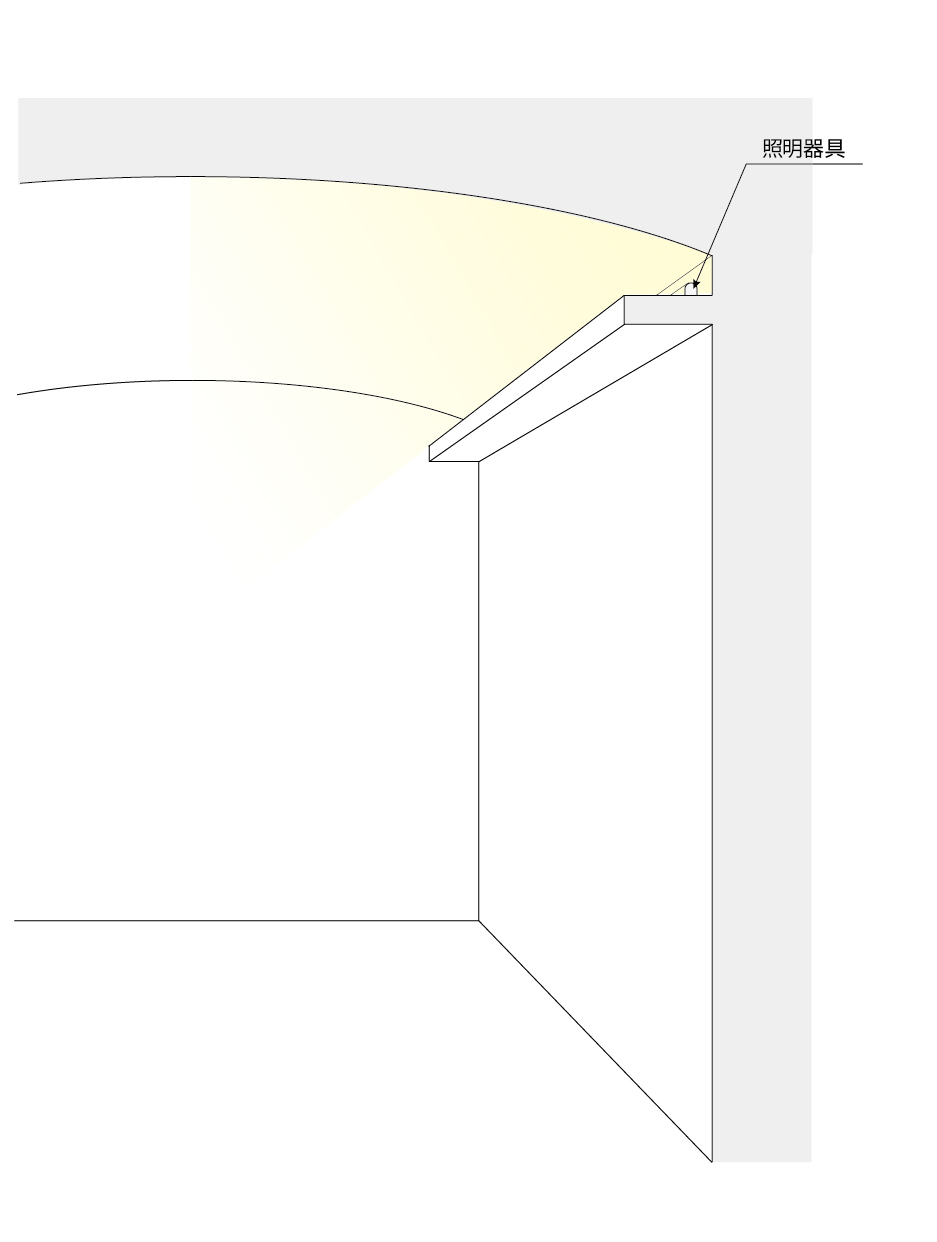

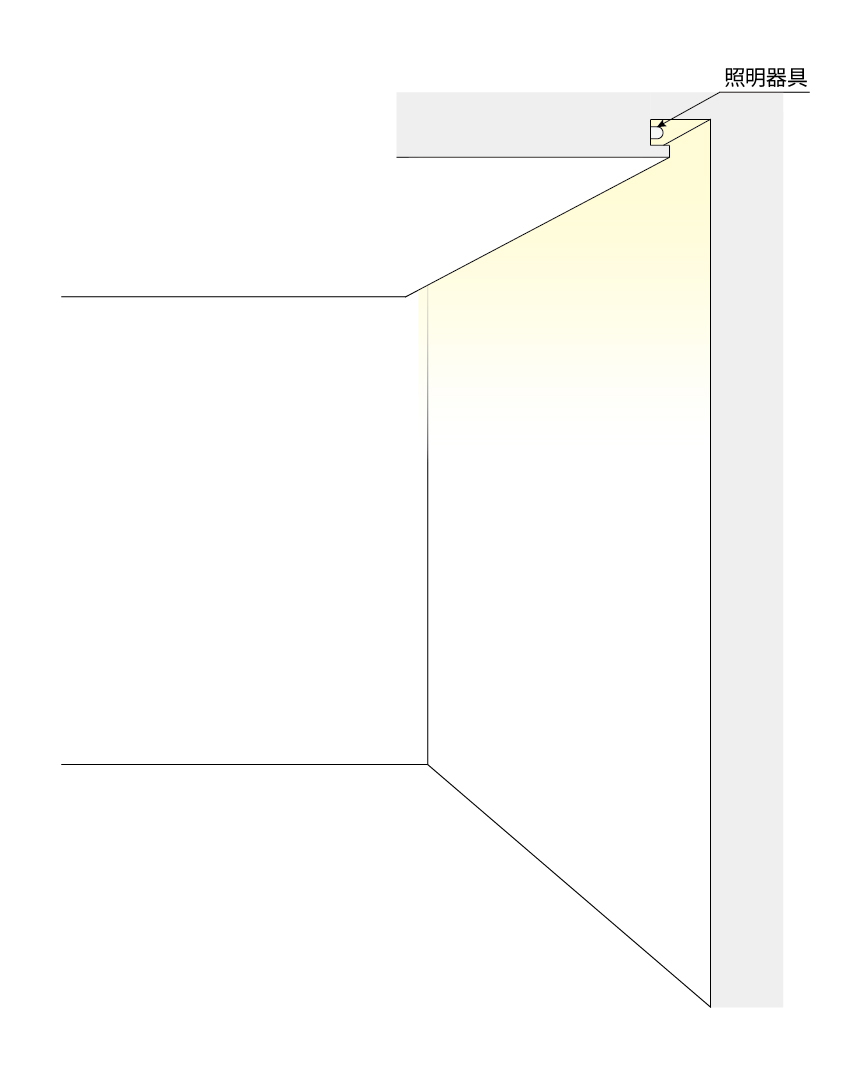

天井を照らす「コーブ照明」とは?

弓形の折り上げ天井の名称が「コーブ」。その天井に光を反射させて明かりを得る照明手法を「コーブ照明」といいます。ただし最近は、フラットな天井の間接照明も「コーブ照明」とみなされています。

太陽や月の光がそうであるように、上から照らされる光は私たちにとって、とても自然なこと。天井面からのやわらかで均一な明かりは受け入れやすく、空間全体が明るく感じられる効果もあります。

天井面で光が反射するように、光源のLEDをセットしますが、そのための造作や幕板によって、天井に凹凸が生まれます。天井が低い場合、照明点灯時は明るいため、天井が高く感じられますが、日中はこの天井の凹凸が視界に入って、少々うっとうしく感じることも…。

コーブ照明は、天井の存在感が薄くなる天井が高い空間のほうが向いています。住宅は一般的に消灯している時間のほうが長いので、天井の高さと凹凸の見え方を考慮して計画しましょう。

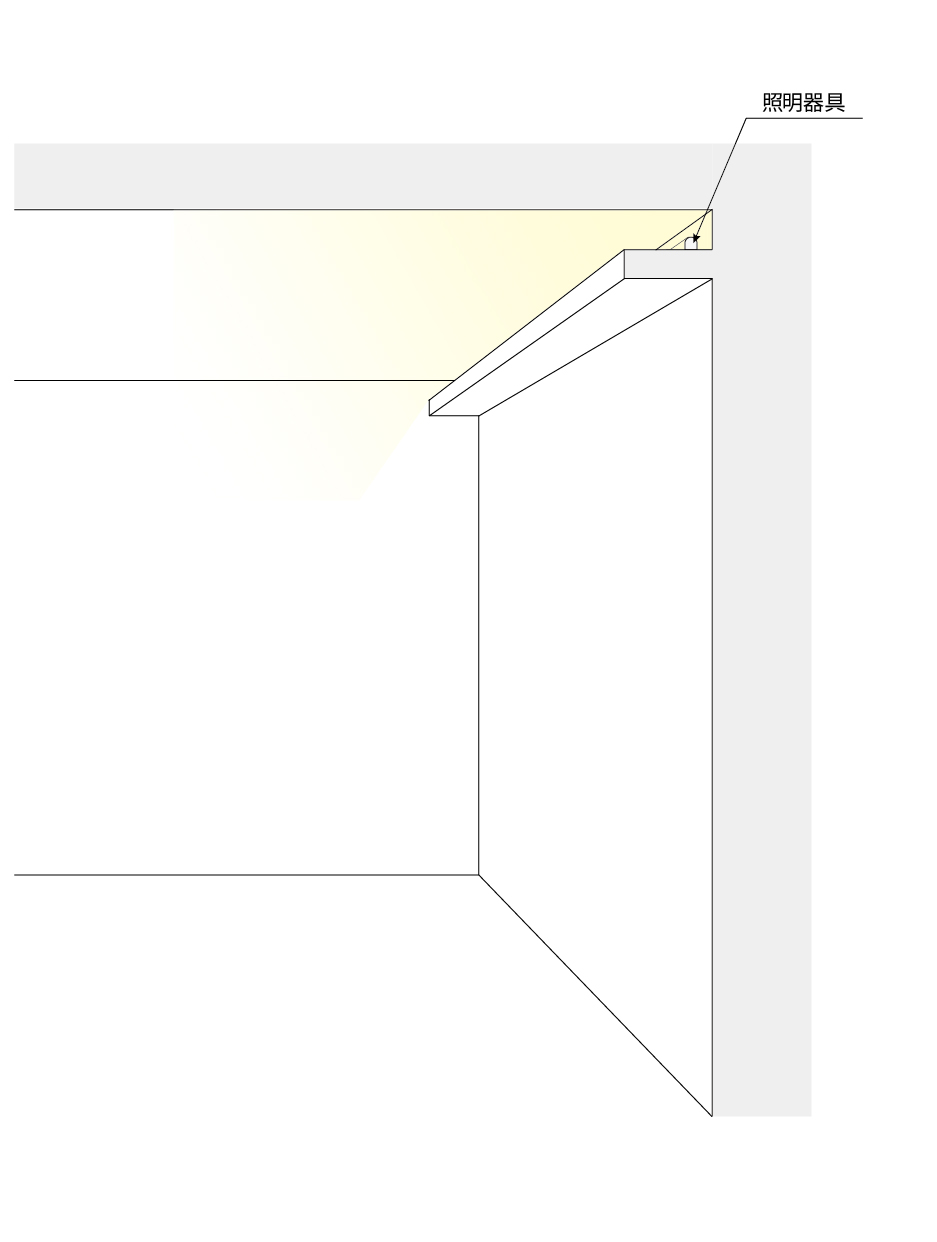

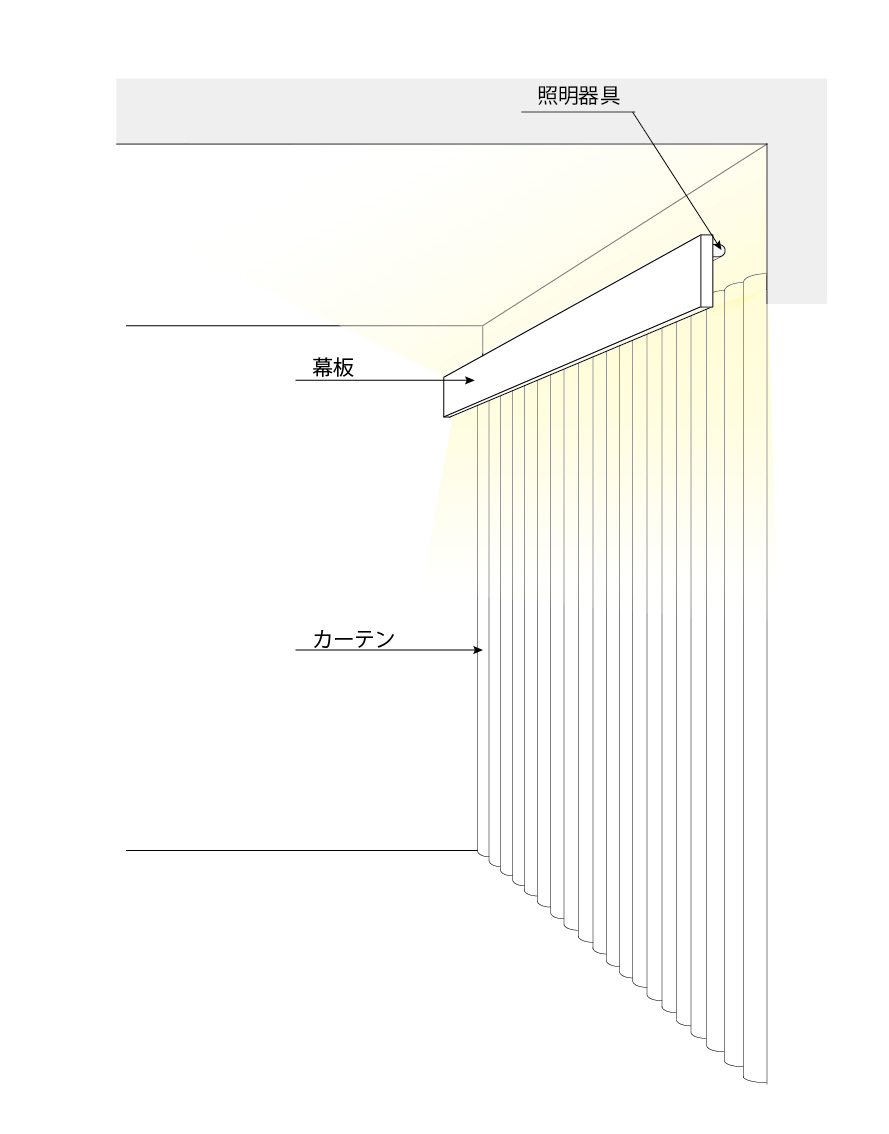

壁を照らす「コーニス照明」とは?

壁面上部や側面から壁を照らし、その反射光で明かりを得る照明手法を「コーニス照明」と呼びます。壁際の天井の掘り込みや、幕板などの造作内に取り付けた専用の照明器具で壁を照らす仕組みです。

壁面を明るく照らすことで、空間に広がりが感じられます。また壁装材の素材感、カーテンやブラインドなどの色彩や光沢を際立たせ、インテリアのデザイン効果を高める目的で使われることもあります。

コーニス照明は光源の下を行き来することが多い間取りや、ソファなどの家具レイアウトによっては光源が目に入りやすく、眩しいことがあるので、照明の配置と取り付け方には注意が必要です。

コーブ照明+コーニス照明=「バランス照明」

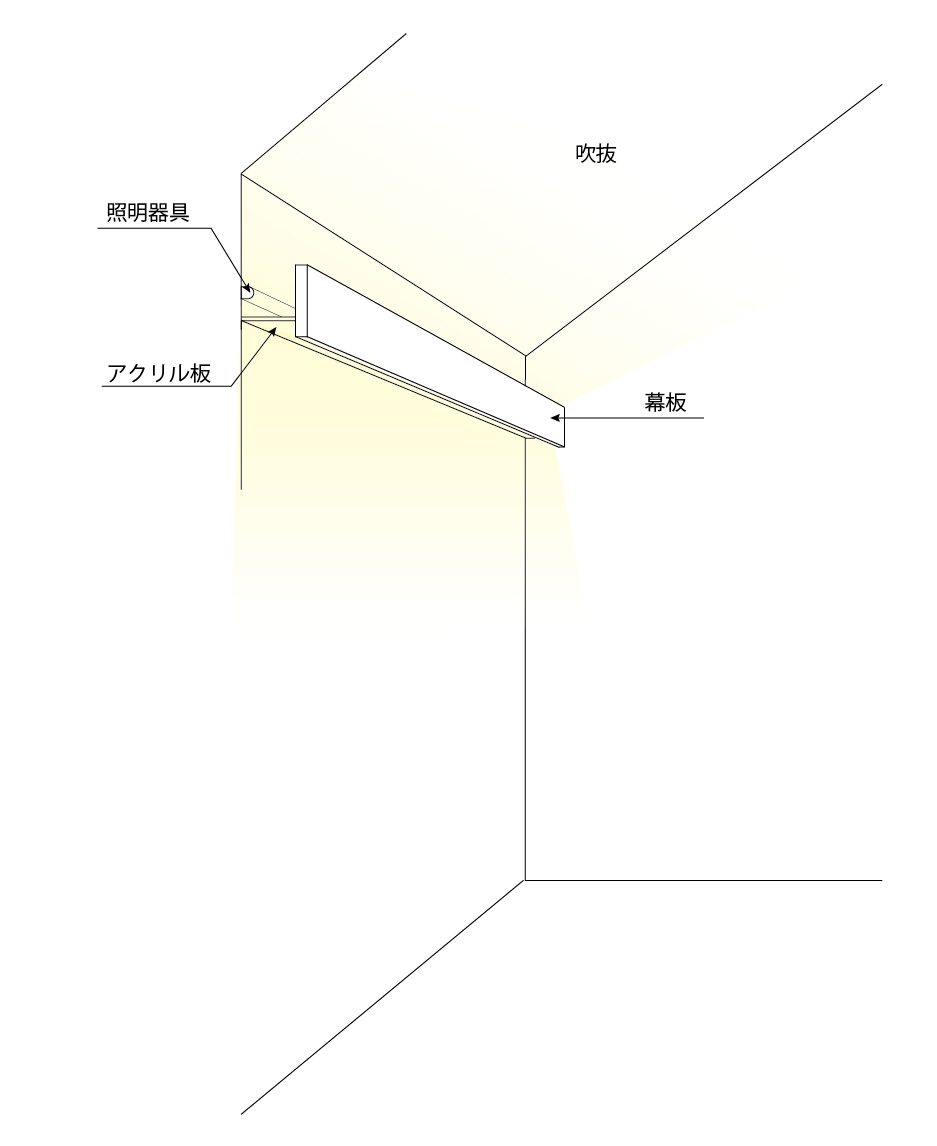

壁面上部に取り付けた幕板の裏側に照明器具をセットして、天井と壁の両方を照らす、いわば「コーブ照明」と「コーニス照明」を組み合わせた間接照明です。

光を反射する面が広い分、コーブ照明やコーニス照明より明るく感じます。幕板の位置や高さ、照明器具の配光や取り付け方によって、光源が見えやすくなりがちなので、その点は注意が必要。アクリル板やルーバーなどで工夫が必要な場合もあります。

「間接照明」のメリット3

1. 明るさ感を確保しながら、すっきりとした空間に仕上げられる

「部屋の明るさを保ちながらも、すっきりとした空間にしたい」。そんな要望を間接照明は叶えます。

「間接照明はあまり明るくない」というイメージを持つ方もいますが、白やアイボリー、ベージュなど高明度色の内装仕上げ材をなぞるように光が走ると、思っている以上の明るさが感じられます。

- 板張り天井にダウンライトの穴を開けたくない

- 天井の化粧梁のデザインを照明器具で邪魔したくない

- 個性的なデザインのペンダントライトが映える空間にしたい

などの理由で空間をすっきりと見せつつ、明るさ感もしっかりと確保したい場合、間接照明は有力な選択肢になるでしょう。

2. インテリア性を高められる

ホテルライクな空間を演出してくれる間接照明は、上質感をプラスしてインテリア性を高める効果も期待できます。

カーテンやブラインドなども、間接照明の光を反射する素材として効果的。素材の凹凸が陰影を引き出し、夜の室内の趣が昼間と違って見えるのも魅力です。

3. 光源が隠れていてまぶしくない

「間接照明」は、照明の光を壁や天井などに反射させて、明るさを得ます。光源が隠れていて直接目に入らないため、まぶしさを感じにくい利点があります。特に天井方向を見上げることがある洗面室や寝室などで、そのメリットが発揮されるでしょう。

「間接照明」を採用する際の注意点3

1. 内装仕上げ材は「高明度の色」を選ぶ

部屋に「明るさ感」がほしい場合は、白や明るいベージュなど高明度の色の仕上げ材を選ぶ必要があります。グレーやブラウンなどの低明度で暗い色調の壁や天井は、反射する光の量が少ないため、暗い印象になりがちです。

2. できるだけ光源が見えない場所に設置

間接照明は、壁や天井、家具との隙間に光源を設置しますが、場合によっては、光源が見えてしまうことがあります。光源が見えると当然まぶしいですし、仕掛けが見えてしまうと少しガッカリ感もあります…。

「階段の途中」や「2階から吹き抜けを見下ろしたところ」など、光源が見えやすい残念スポットがありますので、取り付け位置を調整したり、ルーバーやアクリル板などで目隠しするなど、光源が直に見えない工夫や配慮が必要です。

3. 不要な「映り込み」や「照らし出し」に注意

光沢のある素材を介した「映り込み」にも要注意です。フローリングやツルツルした床タイルに光源が映り込んで種明かしをしてしまわないよう、内装仕上げの素材と間接照明の位置に気をつけたいところです。

また間接照明は壁や天井に沿って光が進むため、その範囲にあるエアコンや換気扇、点検口などを照らし出して悪目立ちさせることがあります。照明計画を設備図と照らし合わせて確認しましょう。

「間接照明」を効果的に使いやすい部屋はどこ?

「間接照明」は、その魅力や効果をより発揮しやすい部屋や場所があります。計画している家の間取りやつくりに合わせて取り入れることが大切です。

ここでは特に採用すると効果的な「リビング」「寝室」「トイレ」「吹き抜け」の4つの空間について、実例写真とともに使い方とポイントをお伝えします。

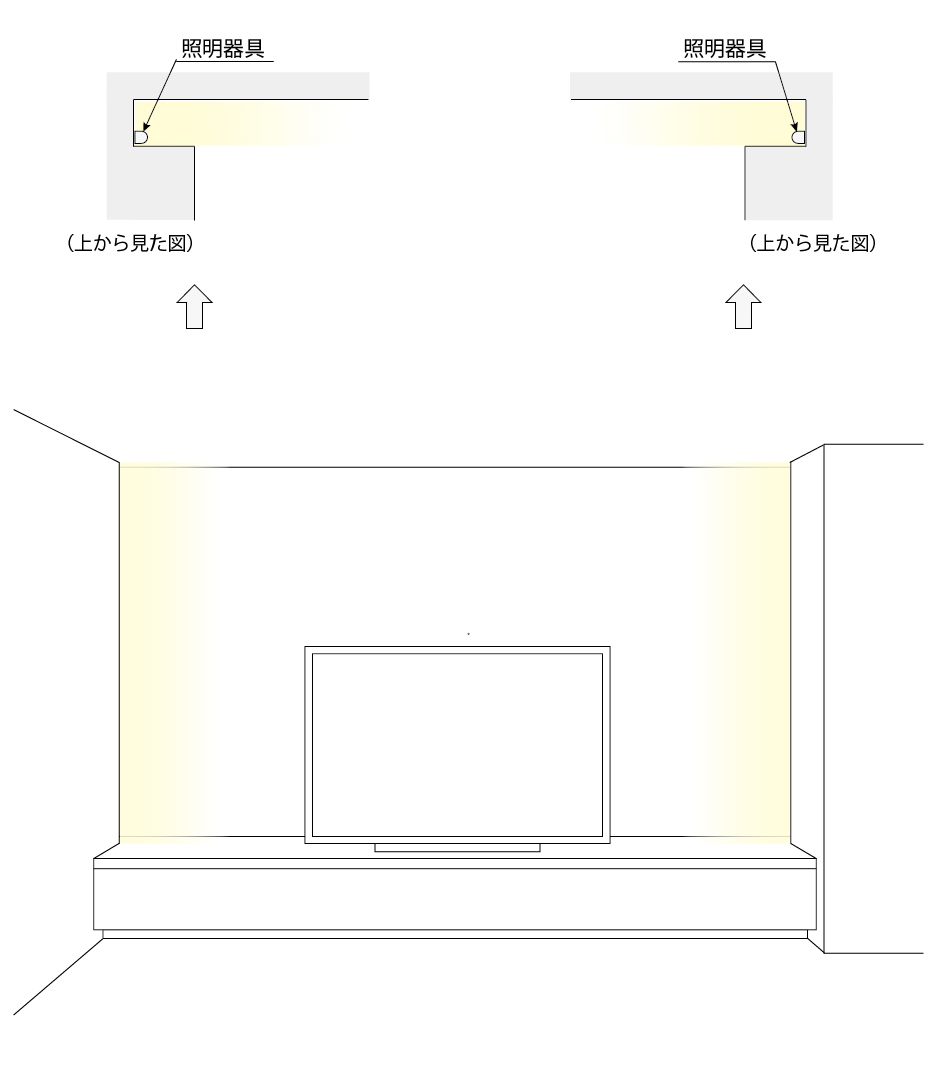

1. リビングの間接照明

リビングのテレビ背面の壁は、最も間接照明に向くスペースです。テレビの後ろ側が明るいことで、高輝度のテレビ画面とのコントラストが緩和され、目に優しい効果が生まれます。

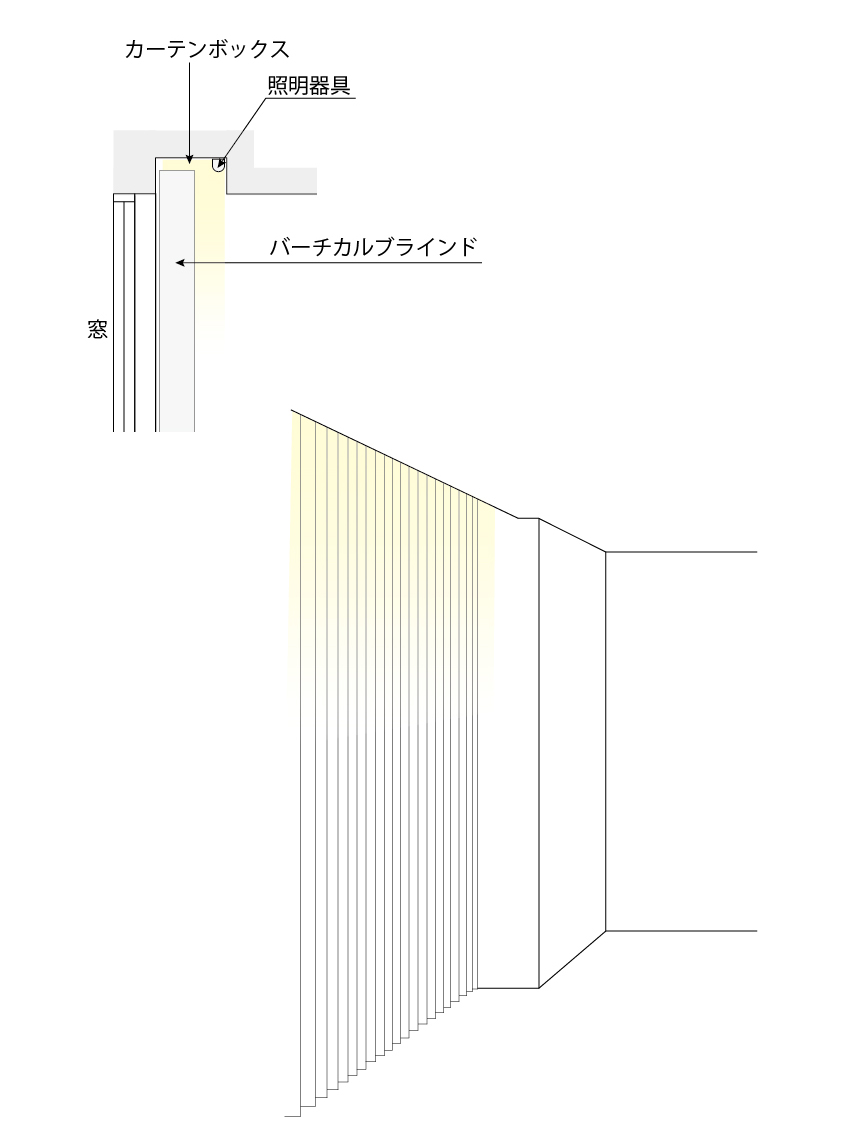

リビングのカーテンやバーチカルブラインドを、コーニス照明(壁に光を反射させる間接照明)として活用する方法も。この場合は、カーテンボックスや幕板に細いLED照明を組み込みます。明るい色のカーテンが光を反射し、室内にやわらかな明かりが広がります。

リビングに間接照明を取り入れる場合は、フロアスタンドや光の向きを調節できるダウンライトをプラスして手元の明かりを確保すると、部屋の明るさ感と読書や手仕事のしやすさが両立できます。

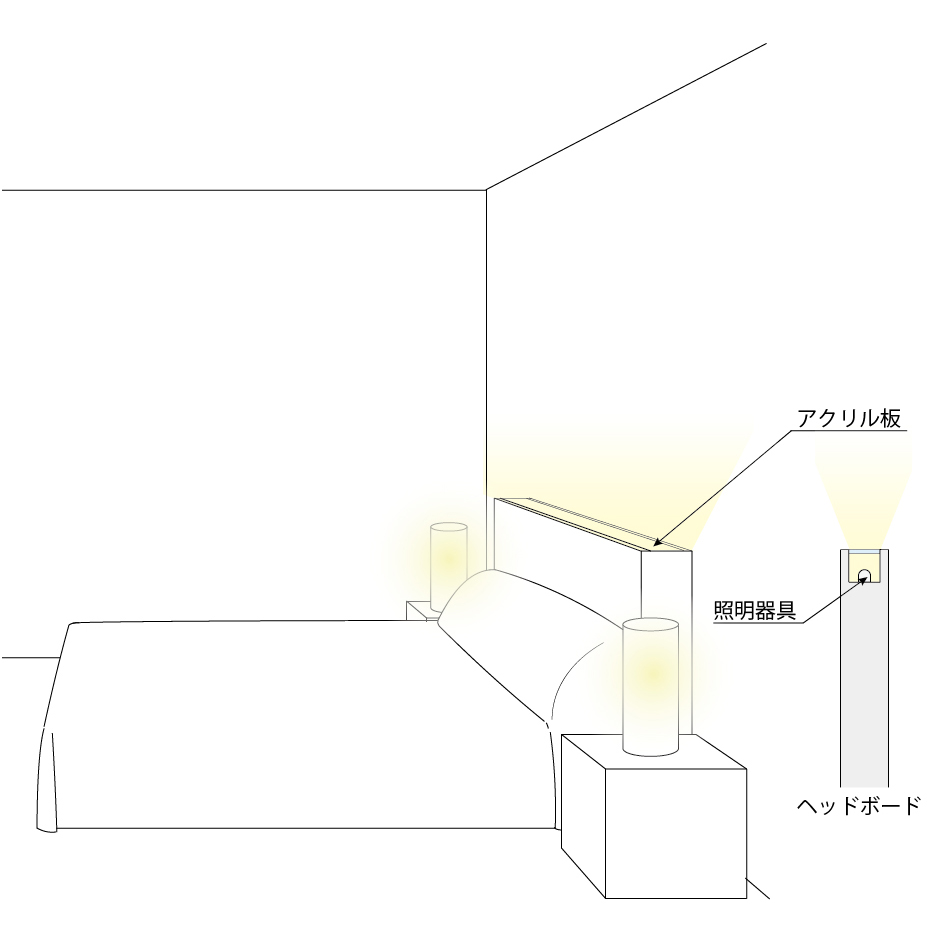

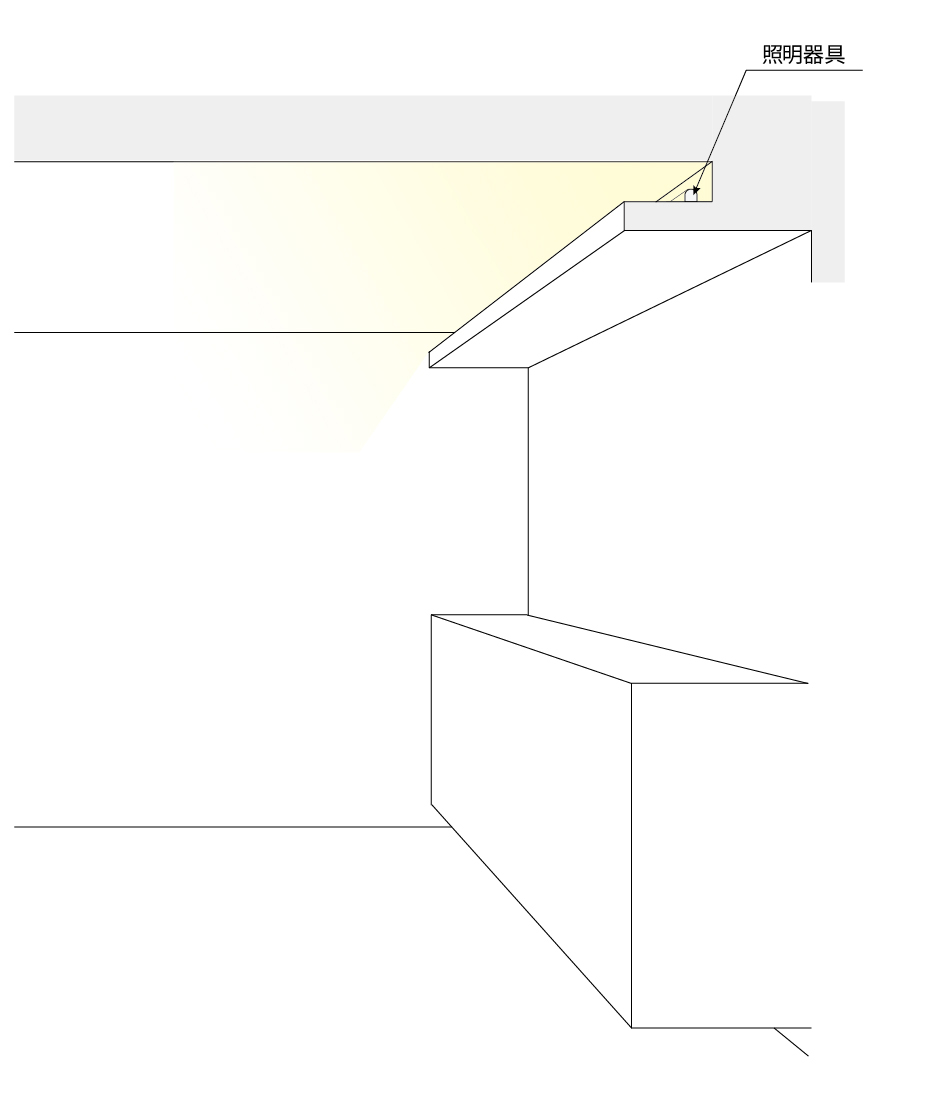

2. 寝室・ベッドの間接照明

ベッドサイドのテーブルスタンドだけでも、寝室の明かりとしては十分ですが、衣類の出し入れやベッドメーキングのときはもう少し明るさがほしくなります。ダウンライトやペンダントライトは、ベッドや布団に横になったときに光源が見えやすくてまぶしいので、寝室には間接照明が有効です。

ベッドのヘッドボードに仕込んだ光源で壁面を照らす方法のほか、ヘッドボード側の壁面一面だけのコーブ照明を取り入れると、明るさもおしゃれな雰囲気も得られます。

なお将来、寝室の用途が変わる可能性があるようでしたら、天井の中央にシーリングライト用の配線をしておくのも一考です。照明の保険ですね。

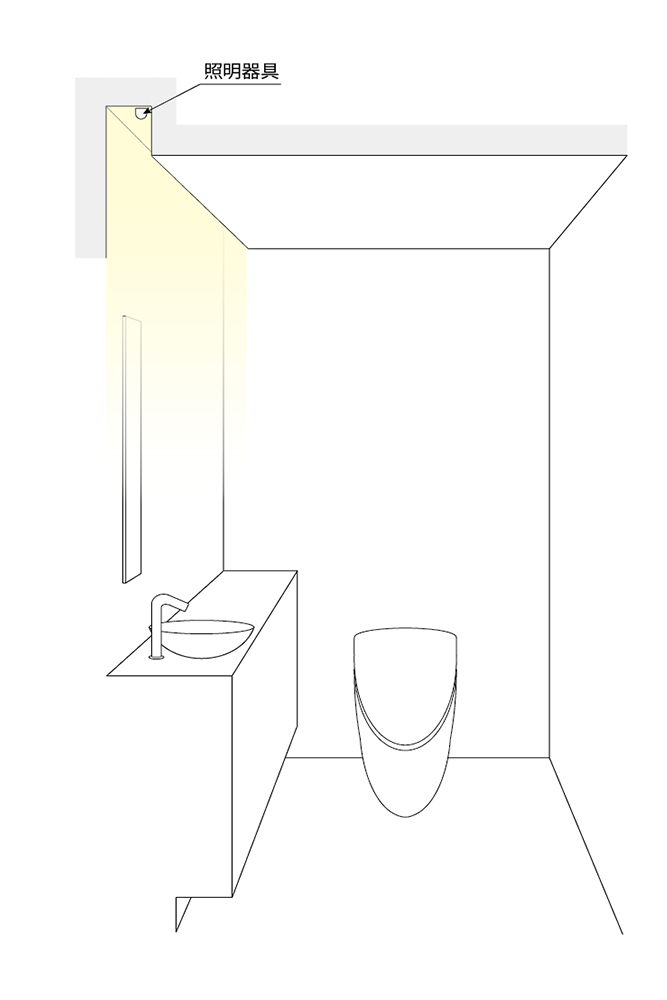

3. トイレの間接照明

トイレは空間自体がコンパクトなので、反射光が効率よく得られます。手洗いカウンター側の壁面をコーニス照明にすると、手を洗う時の手元も、ミラーに映る顔も見やすいです。蛍光灯はスイッチを入れてから点灯まで時間がかかりますが、LED照明はすぐ明るくなります。これも照明として便利で使いやすいポイントです。

4. 吹き抜け空間の間接照明

吹き抜けの高い位置は暗くなりがちで、上方まで明かりを誘導するにはテクニックが必要です。そこで使える手法の一つが間接照明。1階天井ほどの位置から天井方向へ向けて間接照明で照らすことで、明るい吹き抜け空間をつくることが可能です。

吹き抜けは、2階から見下ろすと光源が見えることがあるので、プランニングは慎重に行いましょう。

間接照明の「交換時期の目安」

LEDの定格寿命は「40,000時間」と表記されています。これは計算上では「1日6時間点灯で約18年間」または「365日24時間つけっぱなしで約4年半」使えることになります。

定格寿命とは「明るさが70%くらいになる時間」で、「何やら最近少し暗い?」と感じたら、それが交換の目安になります。LED照明は、白熱灯のように突然切れたり、蛍光灯のように点滅で交換を促したりすることはありません。

ただ接続部品や安定器の故障で、40,000時間経つ前に点灯しなくなることがありますので、使い始めの年月日をメモしておくとよいでしょう。

なお吹き抜けなど高所の照明器具のメンテナンスは、場合によっては足場が必要で費用がかさみます。できれば照明の取り付け位置は、脚立で作業ができる高さにしておくのがおすすめです。

「間接照明」も掃除は必要!

間接照明は、器具が隠れているので普段目に入りません。そのためについつい忘れがちなのが、日常のお手入れです。

間接照明の方法によっては、設置場所が空気の対流で舞い上がった埃の溜まり場に…。光源に埃が付くと明るさが鈍くなるので、定期的なお掃除が必要です。

また、照明器具や電源ユニットは熱を持ちます。火災になるほど高温ではありませんが、埃が溜まった状態が安全とはいえません。

間接照明は、得てして手の届きにくいので、ロングタイプのハンディモップなどでこまめに埃を絡め取り、明るさと安心をキープしましょう。

不具合が起きたら、まずプロに相談を

間接照明は狭いスペースに照明器具を設置する場合がほとんどです。「明かりがつかない」、「なんだかいつもと様子が違う…」 といった不具合があるときに、自ら手探りで状況を確認するのは危険です。必ず施工会社か電気工事店に相談してください。

間接照明の光源に「蛍光灯」を使っていて、器具全体が見えるときは、蛍光灯のランプを交換すればこれまで通りに使えることがあります。それでも10年以上使用している場合は安定器などの劣化も考えられ、長寿命のLEDへの交換時かもしれません。こちらもまずはプロに相談しましょう。

間接照明は、注文住宅において今はそれほど特別な仕様ではなく、適材適所で用いるとより暮らしやすい住まいづくりにつながります。気になる方はぜひプランニングの際に相談してみてくださいね。

▼こちらの照明の記事も一緒に、家づくりにお役立てください!