数年前から欧米では「ジャパンディ(Japandi)」がインテリアのトレンドに。日本でもだいぶ知られてきましたが、これはJapanese+Scandinavianの造語で、「日本+北欧」スタイルのインテリアのこと。

北欧デザインの機能性と日本デザインの素朴なミニマリズムを組み合わせた、アートや自然、シンプルさによって心地よさを感じさせるデザインを指しています。

住宅デザインにおける「日本らしさ」はさまざまありますが、その一つが「障子」でしょう。「木」と「紙」という身近な自然素材を用いて、空間のデザインと機能に大きく働きかける「障子」は、ジャパンディにもフィットします。

今回は、インテリアコーディネーターの本間純子さんに「障子」の基本について教えていただきます。使い方のアイデアのヒントに、Replan撮り下ろしの写真と併せて家づくりの参考にお役立てください!

「障子」とは、日本伝統の高機能な建具

ときどきテレビに映る皇居宮殿や外務省の応接室は、床はカーペット敷きですが、人々の背景には「障子」が見えます。洋風に設えたクラシカルな空間にもしっくりとなじみ、公的な空間の中でさりげなく「Japan」を主張しています。

江戸時代に長崎の出島に建てられた洋館には、すでに窓ガラスが使われていましたし、窓辺にはカーテンもかかっていました。

しかし、窓ガラスが今のように一般住宅に普及したのは、建物の洋風化が進んだ大正時代晩期の関東大震災以降のこと、カーテンが普及したのは昭和30年代といわれています。

その大きな理由の一つが、「障子」の存在です。障子は、採光・換気・調湿・通気などいくつもの役目を担う、軽くて扱いやすい高機能な建具。材料も調達しやすく、日本の気候風土に合っています。

また、「明かり障子」と呼ばれていたように、明かりは和紙を透過し室内に拡散されます。この室内を満たし、心地よい陰影を生むやわらかな光も、障子の大きな魅力です。

また、障子はかつては遣戸(やりど/板の戸)と組み合わせて使用したので、風雨の日も夜間も不便はありませんでした。雨戸が使われるようになって以降、障子は室内建具となり、現在のような使われ方が定着しました。

デザインいろいろ。障子の種類

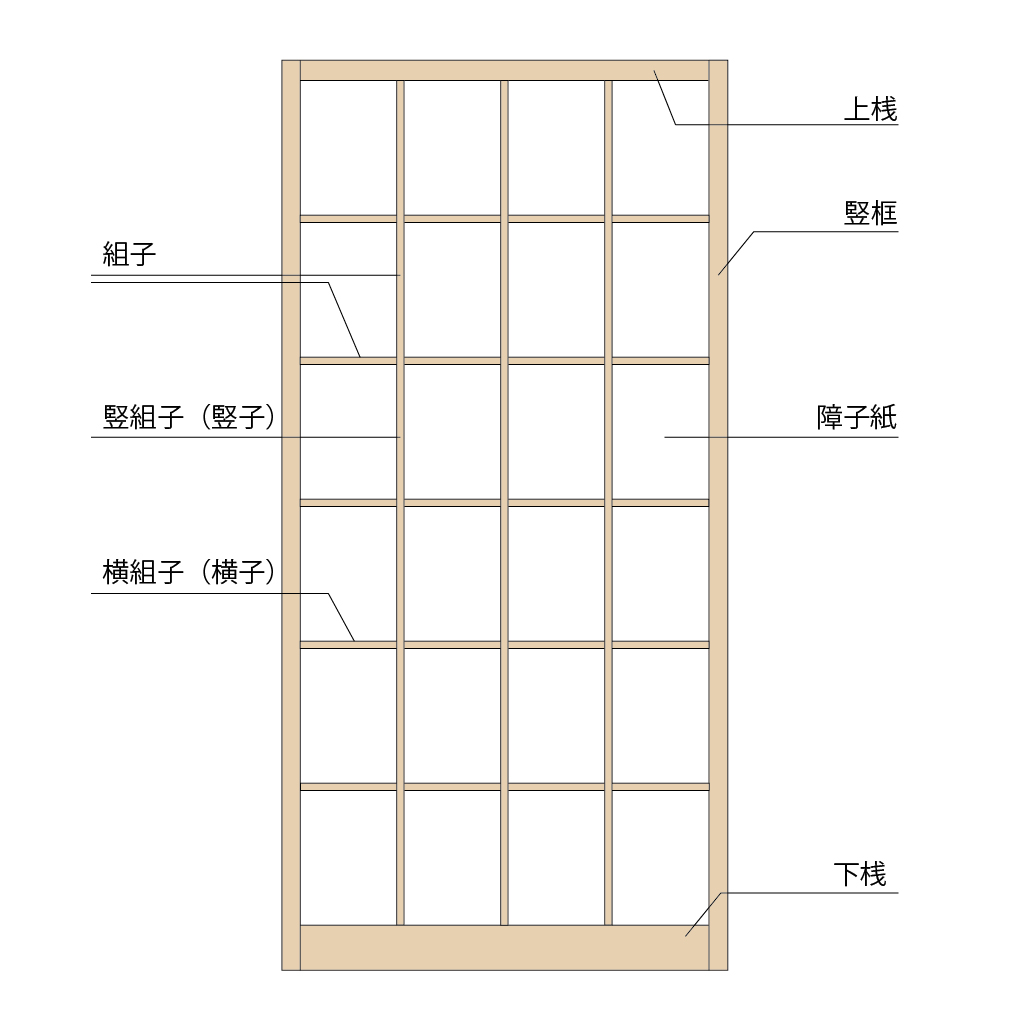

障子の部位の名称

障子は、横に渡した桟(上桟と下桟)と竪框からなる木の枠の内側に組子を配し、背面に和紙を貼ったシンプルな建具です。桟の組み方やバランスによって印象が変化し、空間に合わせてデザインすることができます。

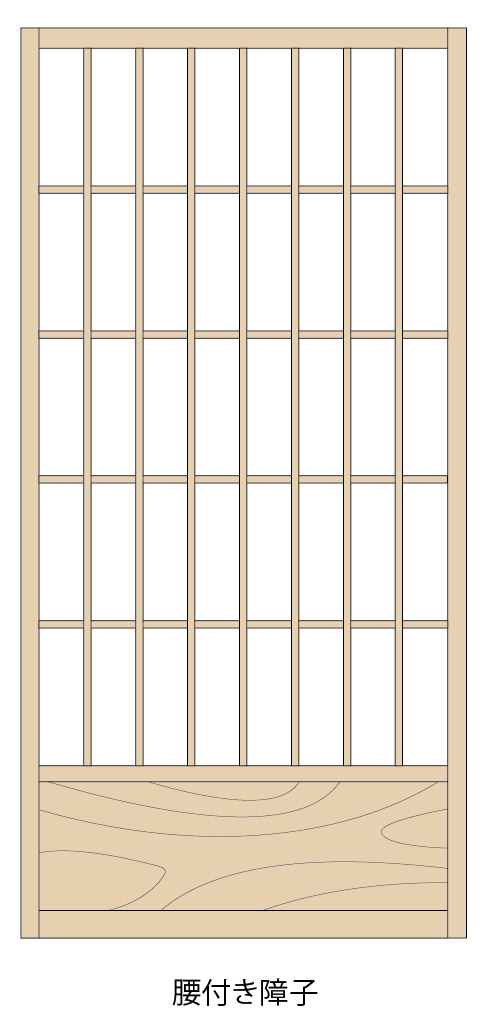

「腰付障子」とは

雨などで傷みやすい下部に板を入れた障子が「腰付障子(こしつきしょうじ)」です。これは室町時代に考案されました。

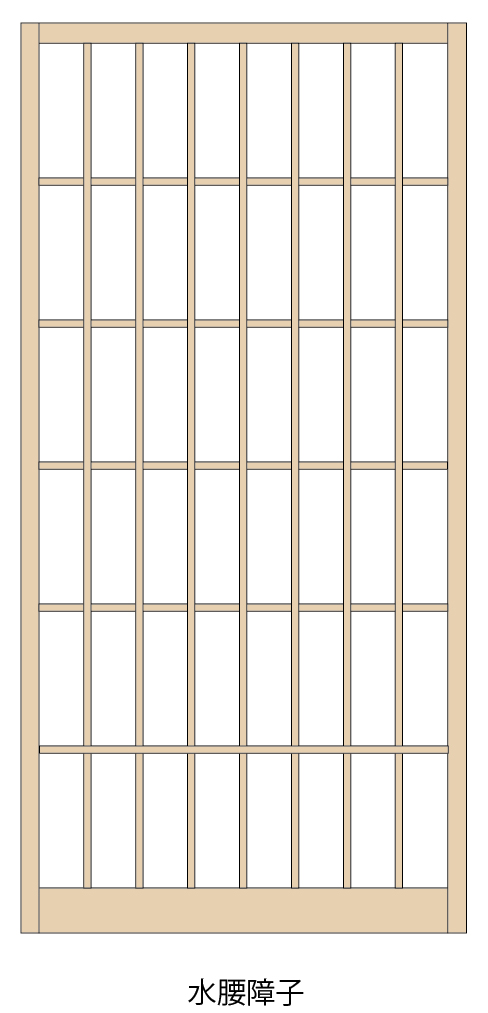

「水腰障子」とは

腰の部分に板を付けず、全面に紙を貼った障子を「水腰障子(みずこししょうじ)」といいます。現在はサッシ窓の室内側に障子を入れるため、「水腰障子」が一般的です。

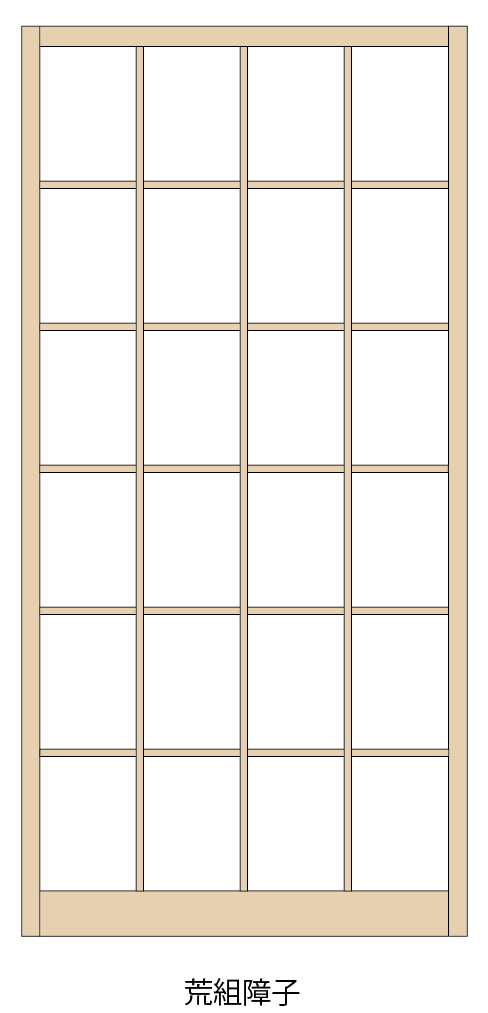

「荒組障子」は今の住宅になじむデザインが人気の

組子の間隔が大きいものを「荒組障子(あらぐみしょうじ)」といいます。モダンなインテリアのテイストになじみやすいため、最近の住宅で障子を採用する際に人気です。

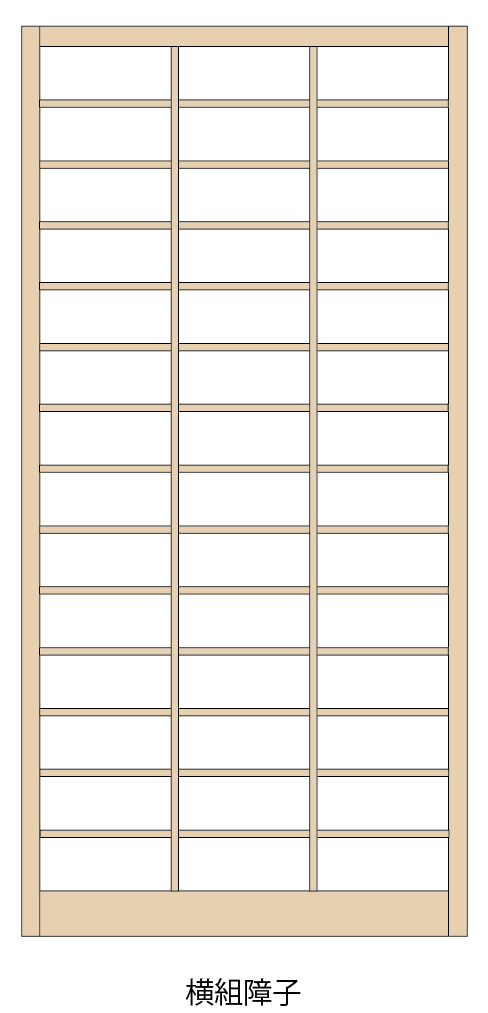

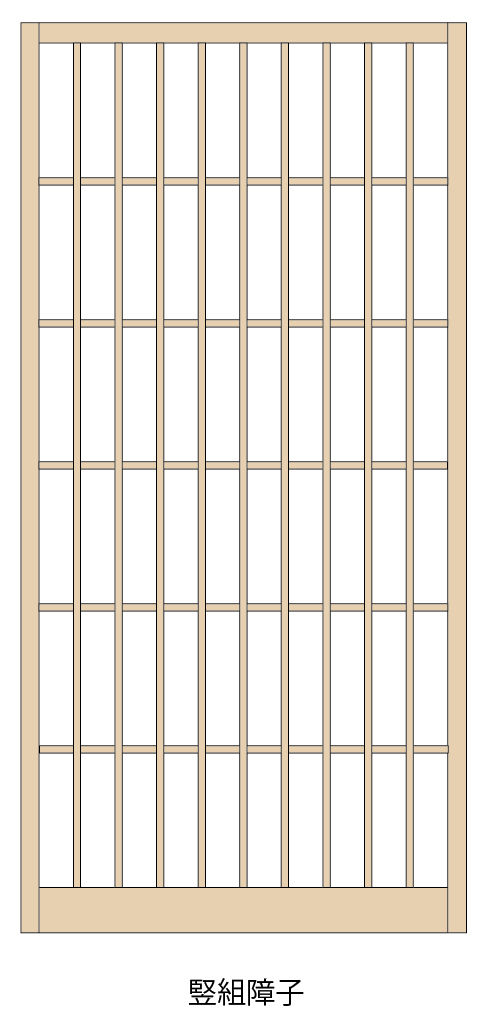

トラディショナルな印象を強める

「横組障子」と「竪組障子」

水平方向の組子が多いものを「横組障子(よこぐみしょうじ)」、垂直方向の組子が多いものを「竪組障子(たてぐみしょうじ)」といいます。組子の間隔が狭いものや技巧的に凝ったデザインのものは、伝統的な和室のニュアンスが強くなります。

眺望や明るさをコントロールできる「雪見障子」

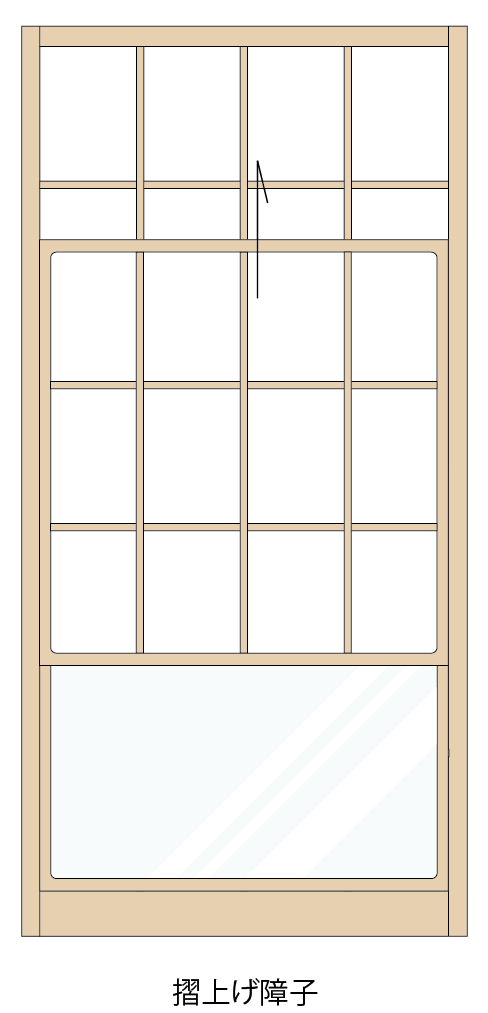

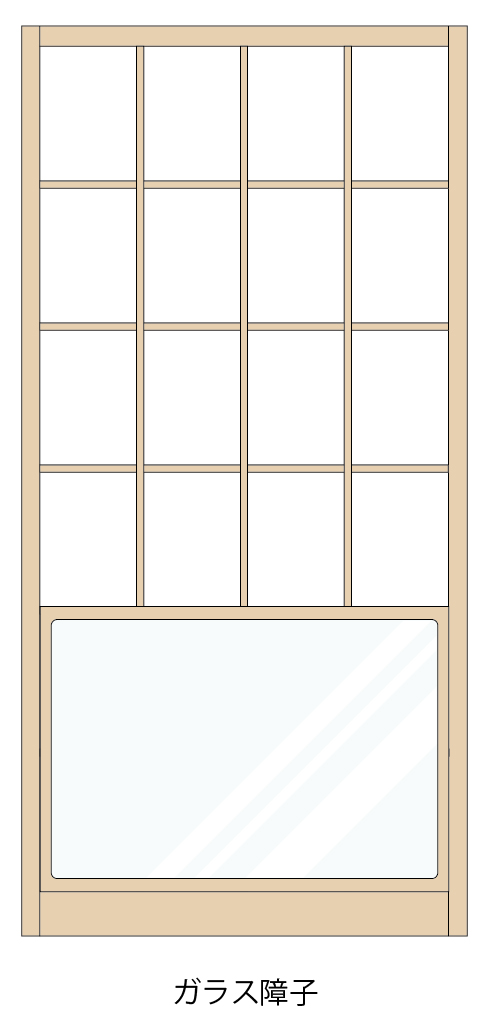

「雪見障子(ゆきみしょうじ)」は、一部に透明ガラスをはめた「摺上げ障子(すりあげしょうじ)」や「猫間障子(ねこましょうじ)」の総称です。

小障子を上にスライドさせて眺める外の雪景色はなかなか風情があります。なお、小障子がなくても、ガラスが入った障子を雪見障子という場合もあります。

場合によっては樹脂製も。

「障子紙」の素材

障子紙には、和紙が多く使われています。和紙は濡れているときに押すと簡単に穴が開いてしまいますが、乾いていると意外と丈夫です。かつて「障子の貼り替え」は年末の大掃除の作業の定番でしたが、今はこうした風景はあまり見なくなりましたね…。

和紙には固有の趣や魅力がありますが、最近の家づくりでは破れにくさや燃えにくさなどの機能性を重視して、樹脂をベースにした障子紙を選択することもあります。

手漉き和紙風のデザインなどバリエーションもありますので、暮らし方や好みに合わせて選ぶといいでしょう。

「桟」の表と裏の考え方

日本の住宅の伝統的な考えに基づくと、和室は座敷の方が格が上で、廊下や縁側は格が下とされます。そのため障子は、桟が見える表面を座敷側、障子紙が見える裏面を廊下側に見せるつくりにします。

ただ、今の住宅で空間の格の上下を考えることは稀です。特にリビング続きの和室は表裏がつけにくく、桟をどちらに向けるかは悩ましいところ。

障子は両面に桟を設けることもできますので、気になる方は、設計士やインテリアコーディネーターに相談してくださいね。

日本の住まいはよく「木と紙でできている」といわれます。障子はまさにその代表格で、組み合わせのシンプルさ故に、アースカラーをベースにしたモダンなインテリアと調和します。

実際、今注目の「ジャパンディ」スタイルのインテリアとも、相性は抜群。フローリングにもカーペットにも似合う汎用性を備えた「障子」は、時代も地域も超えて愛され続けている日本ならではのアイテムです。

冬が長い北海道。北欧のライフスタイルに共感するところが多いせいか、ジャパンディなインテリアテイストは、すでに多くの北海道の注文住宅で実践されているような気がします。

「障子」は、日本を主張しすぎないデザインの普遍性が、北欧インテリアとの相性の良さにつながっています。今、家づくりを検討中の方は、障子を取り入れることを検討してみても良いのではないでしょうか。