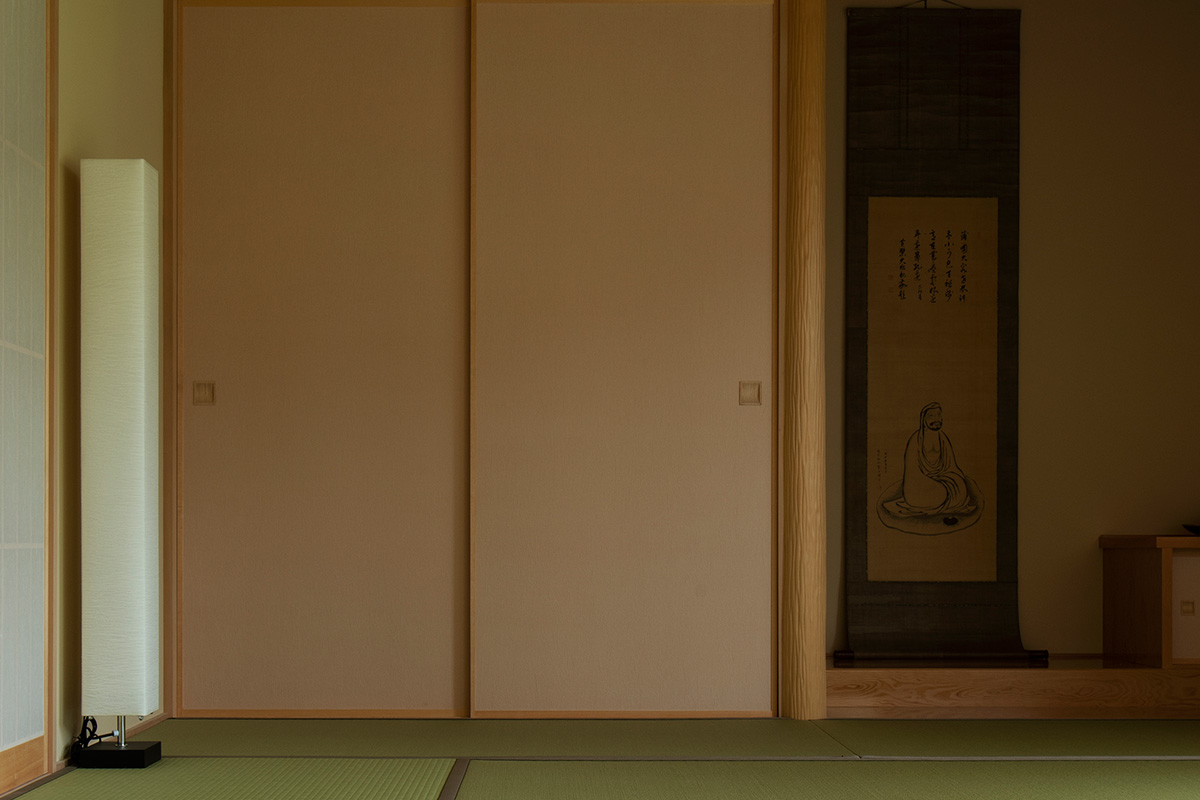

畳や障子と並んで、日本家屋の定番だった「襖」。その軽さや取り回しの良さは、今の家づくりにおいても魅力的です。和室や畳コーナーのある家では、押し入れの建具を襖にするケースがまだまだ見られます。

そこで今回は、インテリアコーディネーターの本間純子さんに、「襖」について教えていただきましょう。

「襖(ふすま)」は、1000年続く日本の超ロングセラー建具!

平安時代の建物の俯瞰図を見ると、引き違い戸の多さに驚きます。壁はほとんどなく、部屋と部屋は可動間仕切り(建具)の「障子」で仕切られています。

この頃の「障子」は現在の「明かり障子」ではなく、明かりを通さない「襖障子」(襖)でした。可動間仕切りは 換気や採光の調節も可能な上、取り外すと大きな空間をつくることができます。

襖は今からおよそ1000年前の平安時代に完成され、現在の和襖(本襖)につながっています。

和襖(本襖)と板襖

和襖(本襖)とは?

和襖(本襖)とは、芯材の組子に和紙を幾重にも重ねて張り、四方に縁をはめて仕上げる建具。私たちが「襖」と呼ぶのはこの和襖です。

紙と紙の間に空気の層がいくつもあって熱や音を伝えにくく、軽量で扱いやすいのが特徴です。ただし素材が紙なので強く押すと凹んだり、穴が空いたりしますので、丁寧に扱う必要があります。襖紙は、障子戸と同じく張り替えが可能です。

板襖とは?

板襖は、簡単に組んだ組子に合板を張って下地材にした襖です。合板に袋張りをし、その上に襖紙を張ります。しっかりとして丈夫な反面、板襖自体は重くなります。

ダンボールや発泡プラスチックが下地材の板襖は量産しやすく価格も抑えられますが、張り替えがしにくく、変形しやすいのが難点と言えるでしょう。

今の襖の縦サイズは200㎝以上が標準

古くから畳の大きさはおよそ180㎝×90㎝で、ほとんど変わりませんが、襖の高さは180㎝だったものが最近は200㎝になってきています。

理由は主に二つあって、一つは日本人の身長が高くなったこと。もう一つは、200㎝以上の洋室の建具が一般化し、洋室側から見たときに襖とドアの高さがそろっていないと、見た目のバランスがよくないためです。

その変化に合わせて、かつては185㎝ほどが標準だった襖紙は、200㎝以上の丈長のものが増えています。また、幅広の襖に対応した130㎝幅の襖紙もあります。襖紙は重ね張りをすると継ぎ目が目立つので、それを避けるには、丈長や幅広の襖紙を用いると良いでしょう。

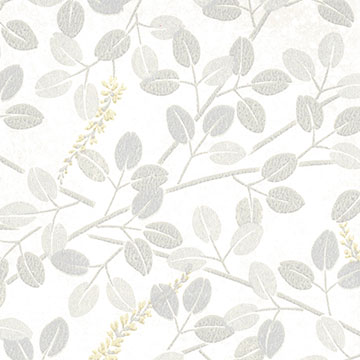

和紙襖紙(鳥の子(とりのこ))とは?

和紙の襖紙の多くは「鳥の子(とりのこ)」と呼ばれます。手漉き和紙の襖紙は「本鳥の子」といい、鶏卵の殻のような淡いベージュとやわらかな光沢の美しさが魅力です。高価ですが、経年変化でより肌合いが良くなるのは、手漉き和紙ならではでしょう。

抄紙機を用いる「鳥の子」は、雁皮(がんぴ)や三椏(みつまた)、パルプなどさまざまな素材でつくられています。シンプルで均一な仕上がりが特徴で、現代の住宅のデザインに合わせやすく、和室の雰囲気や住まい手の好みに合わせて用います。

ちなみに和紙襖紙のほか、絹、麻、レーヨンなどで織られた布に裏打ちをした「織物襖紙」もあります。破れにくく丈夫で、天然繊維の不ぞろいさを生かした織物や、手加工の絵柄や機械印刷のものなど、種類も豊富です。

「紙壁紙」を代用するケースも

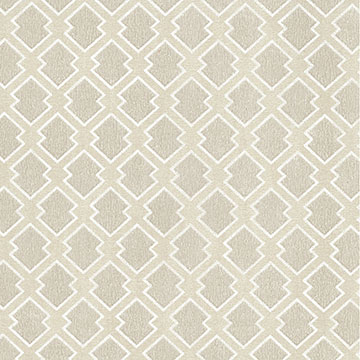

「紙壁紙」を板襖に張って仕上げることもあります。和風にデザインされた壁紙はもちろん、抽象的な柄もモダンな和室に似合います。凹凸がはっきりしたビニル壁紙より、薄手でフラットな壁紙の方が、襖としての仕上がりはきれいです。

襖紙の見本帳にインテリアのイメージに合う色や柄が見つからない場合は、紙壁紙の見本帳をチェックしてみるのも一つの手です。

「襖紙」のコーディネートのポイント

住宅によっては、和室と隣り合わせの洋室の壁が「塗り壁」や「塗り壁風壁紙仕上げ」のこともあるでしょう。

その場合、襖は「塗り壁」に寄せるのではなく、凹凸のない壁紙や、洋室側のカーテンやアクセントウォールと同系統の色や素材感の襖紙を選ぶと、バランスよくまとまりますよ。

襖の表裏はできる限り「同じ素材」で仕上げる

襖の表と裏は、同じ素材で仕上げることが推奨されます。例えば襖紙と壁紙を襖の表裏に張ると、それぞれの紙の収縮力が異なるため、乾燥したときに、襖が反ってしまうことがあります。できるだけ表裏に同じ素材を張ると、トラブルを避けられます。

襖の「引手」は、機能とデザインを考慮

襖用の引手には

- 金属製

- 木製

- 漆塗り

- 樹脂製

などさまざまな素材があります。形は丸や四角が一般的ですが、松葉や半月などの趣のある形もあります。襖紙の色や柄に合わせて、デザイン選びを楽しみましょう。

重さがある板襖には、手掛りが良い深めの引手が向いています。ときどき、洋室用引手の中に、深めにデザインされた引手を見つけることがありますが、種類はあまり多くありません。日常使いの襖は、引手の手掛りも考慮して選びたいところですね。

住まいの洋室化に伴い、現代の住宅からは出番の減ってしまった襖ですが、紙という素材は空間にやわらかで優しい印象を与えてくれます。和室や畳コーナーをお考えの際は、ぜひ「襖」の仕上げにも注目してみてくださいね。