現代の住宅の床は木の板を用いたフローリングが一般的ですが、日本に古来からある「畳(たたみ)」も、その使い勝手の良さから、根強い支持があります。

そこで今回は、改めて見直したい「畳」の基本や特徴と最近の畳事情について、インテリアコーディネーターの本間さんに教えていただきましょう。

住まいにおける「畳」の変遷

日本の伝統家屋というと「畳敷きの和室」のイメージが強いですが、かつて日本の住まいの基本は「板の間」でした。

畳は古くは「座る」「寝る」ところに部分的に置いていましたが、時代が下るにつれて畳の数が増してきます。現在のように床の仕上げ材として畳を床に敷き込むようになったのは15世紀後半と考えられています。

それでも今とは事情が少し違っていて、古い書物には「必要に応じて板の間に畳を出して敷く」、「引っ越しのときには畳を持ち出し、新居で敷く」などの記述があり、畳は建材というよりも「家具」のような位置づけだったようです。

昭和初期まで(地域差はありますが)そのような認識でしたので、「畳は建物の床仕上げ材」という捉え方が一般的になったのは、実はごく最近のことなのです。

畳1枚の一般的なサイズは180cm×90cm

畳1枚の一般的なサイズは180cm×90cmほど。「尺」という単位の基準値の違いにより、「関東間」「中京間」「関西間」「京間」等、畳1枚のサイズが地域によって違う場合がありますが、長辺が短辺の2倍(2:1の比)になっている点は共通です。

ただし最近の建物は壁芯が寸法の基準になっていて、4.5 畳や8畳でも正方形にならないケースが多く、縦横比「2:1」の畳は少なくなっているのが現状です。

とはいえ、和室・洋室を問わず、「6畳間」とか「8畳分のスペース」というだけでなんとなく広さの感覚をつかめるのは、日本独自の「畳スケール」のおかげといえるでしょう。

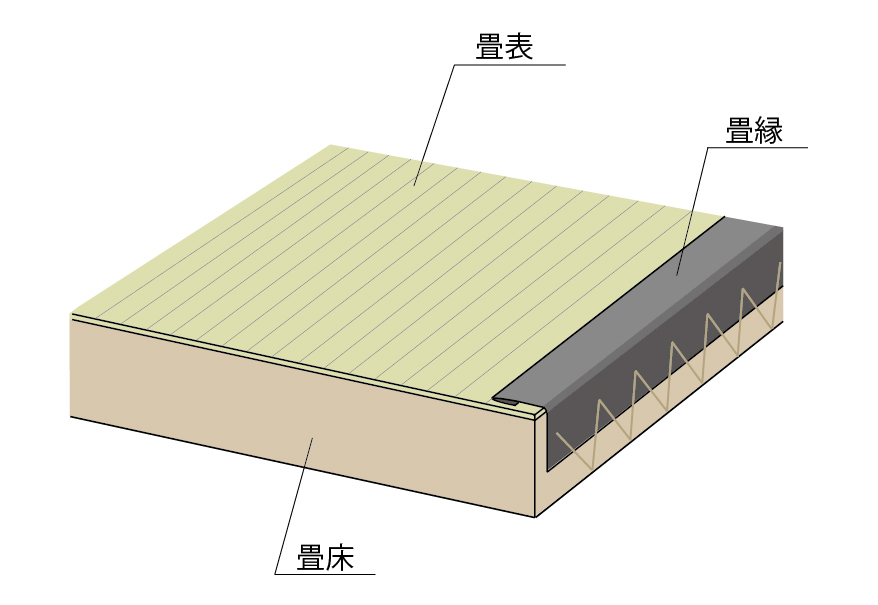

「畳」の部位の名称

畳は、

- 畳表(たたみおもて)

- 畳床(たたみどこ)

- 畳縁(たたみべり)

を組み合わせてつくられます(下図)。

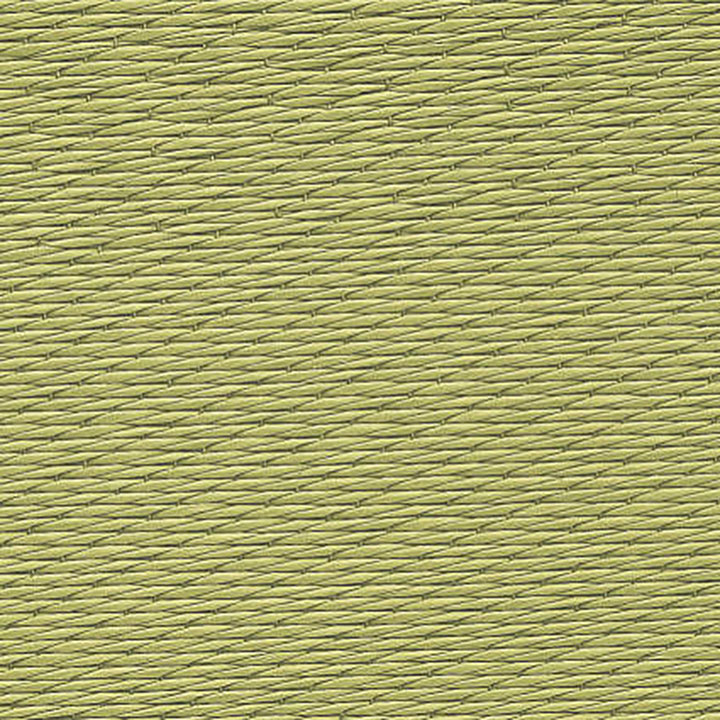

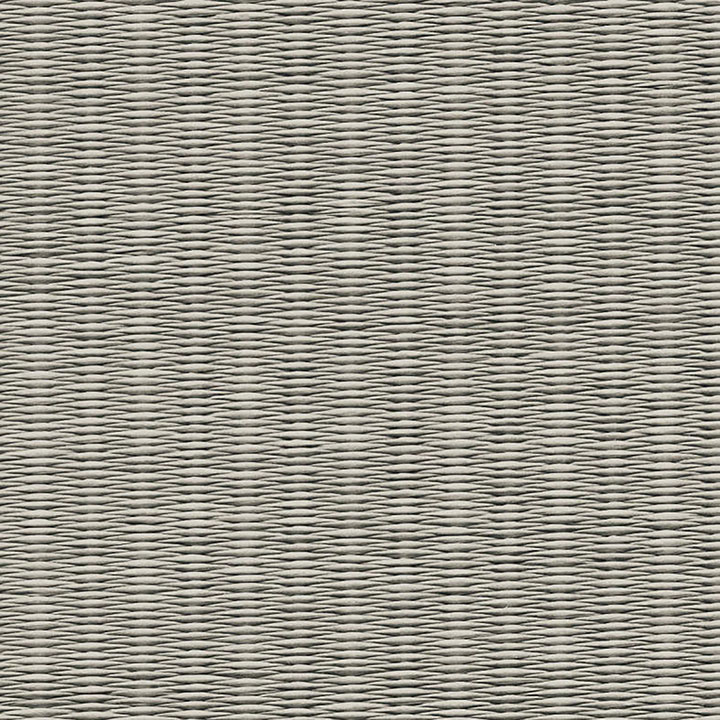

「い草」の畳表とお手入れ方法

畳表の素材は「い草(藺草)」がスタンダードで、程よい弾力が足に心地よい素材です。出来たての畳表からは、い草独特の良い香りが漂います。

新品のい草の畳表は、触ったときに粉が付くことがあります。汚れと誤解されることがありますが、これはい草の緑色を保ちながら乾燥させるための工程である「泥染め」 の痕跡。しばらくの間、畳の目の間から少しずつ出てきますが、掃除機で吸い取り、乾拭きしていると、徐々におさまります。

また、い草は天然素材のため、陽に当たると変色や劣化が進みます。 よく使う部分は、い草がすれたり、潰れて割れたりしますが、あまり傷まないうちに畳表を裏返すと、再びきれいな状態で使えます。い草は手入れをしながら、長く使いたい素材です。

い草に代わる畳表の新素材

素材感や香りなど魅力の多い「い草」ですが、一方で「手入れが面倒」「日焼けしやすいなど耐久性が不安」などの理由で敬遠されることも…。

そこで畳業界では「い草」のそういったデメリットをカバーする、日焼けや傷などのダメージに強くて、カラーバリエーションも豊富な商品を開発し、住宅や店舗で広く採用されています。

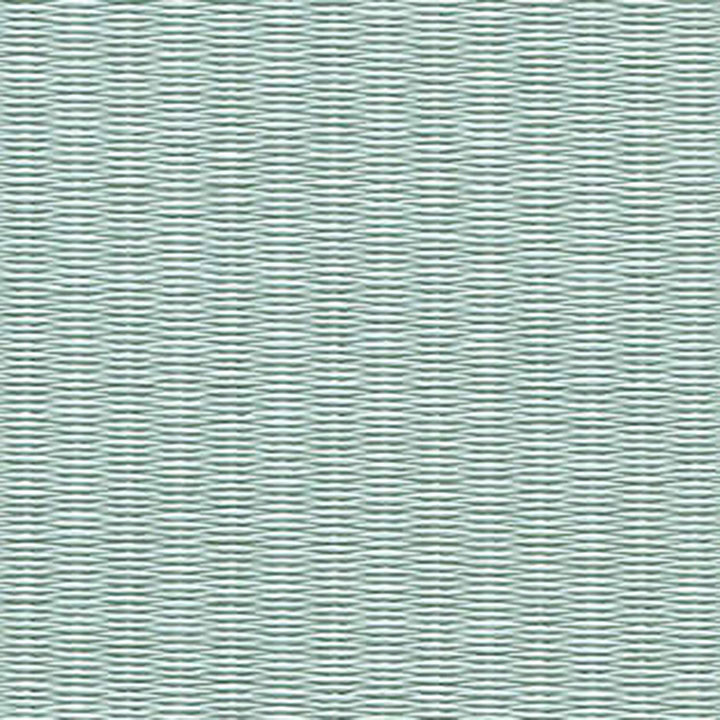

「和紙」の畳表

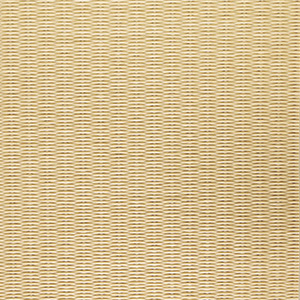

こよりのようなひも状に形成し、表面をコーティングした和紙を織ってつくられた畳表があります。

い草に比べるとやや硬めですが、撥水性があり足ざわりはい草に近い感触です。メリットは日焼けしにくい耐久性。防汚効果にも優れます。また織りのパターンもカラーバリエーションも豊富で、和室のインテリア性を高めてくれます。

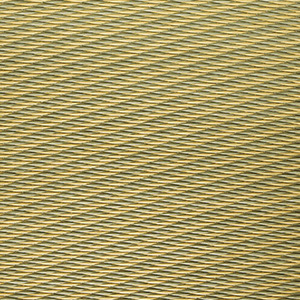

「樹脂」の畳表

いわゆる「樹脂」の畳表もあります。い草に似た中空層を持つポリプロピレン性の柔らかい素材で、い草と同様の織り方が可能です。

こちらもカラーバリエーションが豊富。太陽光に強く、退色がほとんどありません。手入れのしやすさも魅力です。摩擦や汚れにも強く、水拭きができるのでペットがいても安心して使えますし、液体中性洗剤での汚れ落としや、消毒用エタノールなどでの拭き掃除もできます。

和室の印象を変える「畳縁」

歴史を紐解くと、「畳縁」には部屋の用途や格式によってさまざまな約束事がありますが、一般住宅の和室の畳縁には特に決まりはなく、柄も色も好きなものを自由に選べます。

大壁の和室の場合は、壁やウィンドウトリートメントに合わせて畳縁をコーディネートすると、新しい感覚の和室を演出できます。

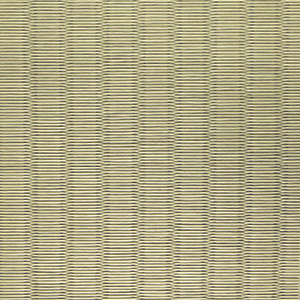

「縁なし畳」は高価でも安定の人気

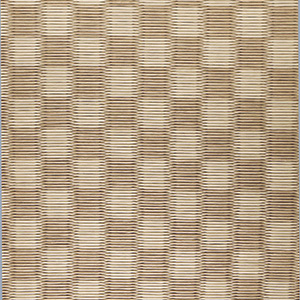

「縁なし畳」は、伝統的には格下と見なされてきましたが、今ではそのすっきりとしたデザインで現代和室の定番に。特に「半畳サイズの縁なし畳(琉球畳)」は割高でも人気で、畳の目の向きの組み合わせで現れるナチュラルな市松模様が、空間を素敵に見せます。

縁なし畳用の畳表は、一目に経糸2本の「普通目織(ふつうめおり)」より、一目に経糸1本と密に織られている「目積織り(めせきおり)」や表面に斜めの畝のある「綾織り(あやおり)」の方が織り目が細かく向いています。

縁なし畳は畳床の四辺を畳表で覆うため、角の補強と高い技術が必要で製作に手間がかかるため、価格は割高です。

「畳」を取り入れる、家づくりのアイデア

かつての日本の住宅では、来客用や予備室として和室がつくられることが多かったですが、最近は和室がない家も増えています。

それでも畳に寝転がる気持ちよさや、座ると適度に柔らかい畳の感触を心地よく思う感覚は、世代を問わず多くの人が持っているもの。「和室」とまではいかなくても、畳スペースがあると何かと便利で、さまざまな取り入れ方があります。

小上がり和室

畳スペースの床を30~40cmほど高くする、いわゆる「小上がり和室」に座ると、椅子に腰掛けた人との目線の高さが合って会話が弾みます。テーブルを寄せて、食事をすることもできますし、お昼寝やテレビを見る場所としても重宝します。

縁なし畳にすると「床が高くなって、そこに畳が敷いてあるだけ」といった感じで、洋室の一部のような存在に。床下を収納スペースにできるというメリットもありますね。

洋室の一部を畳敷き

フローリング床の部屋の一部を畳厚分だけ掘り下げて、畳を敷き込むという方法も。畳の高さをフローリングと同じにして収めることで、洋室の一部に感じられます。掃除がしやすく、お子さんの遊び場やお昼寝場所としても使い勝手が良いでしょう。

天井までの高さがある間仕切り引き戸にすると部屋が広く感じられ、縁なし畳にしてフローリングの色とそろえると、空間の統一感や開放感も増します。

「置き敷き畳」を使う

家を建てた後に「やっぱり畳の部屋が欲しかった」という方には、「置き敷き畳」という選択肢も。

1枚の大きさは80cm角ほどで、厚さは1.3~2.5cmの縁なし畳が多く、必要な数を並べて使えます。い草だとより厚みも重さもあります。和紙や樹脂素材は色や織り方の種類が豊富で、畳というより「和テイストの床マット」に近い感覚で使えます。

最近の畳の扱いは、古い時代の畳の使い方に似ていて面白いなと思っています。家の中で靴を脱いで生活する私たちの暮らしには、畳のような足触りのよい床材が合っているのかもしれません。