普段から日常的に使っているドアや障子戸などの「建具」ですが、実はさまざまな種類があります。どこにどの建具を用いるかは、住まいの暮らしやすさを左右する重要なポイントです。

そこで今回は、家づくりに役立つ「建具」について、インテリアコーディネーターの本間純子さんに解説していただきましょう。

建具(たてぐ)とは?

建築では、建物の出入り口や窓のことを「開口部」と呼びます。開口部とはいわば、人や空気、光を通すための「壁の開き」。建物をつくるときは、そこにドアや窓ガラスを取り付けることで風雨や暑さ・寒さ、埃や音などを遮蔽し、私たちの健康で安全な暮らしを保っています。

そして、屋内で部屋と部屋をつなぐ「開口部」に取り付けるドアや扉を「建具(たてぐ)」といいます。建具の主な役割は、それぞれの空間を仕切って独立した部屋や空間をつくることです。

建具は、家に合わせてオーダーメードでつくる「造作建具」とメーカーが販売している「既製建具」があります。

素材もデザインも多種多様ですが、今回は建具の開閉方式ごとに、住宅で特によく使われる

- 開き戸(ドア)

- 引き戸

- 折りたたみ戸(折戸/フォールディングドア)

の3種類について、それぞれの特徴を見ていきましょう。

1. 開き戸(ドア)

開き戸(ドア)とは?

建具枠に固定された蝶番(ちょうつがい、ちょうばん)を軸にして扉が回転する「開き戸」は一般的に「ドア」と呼ばれ、明治期以降の建物の洋風化とともに普及しました。

開き戸は雨仕舞いがよく気密性も高いことから、現在の寒冷地の住宅の玄関には、開き戸が圧倒的に多く採用されています。

玄関ドアは密閉性が重要ですが、室内ドアは事情が異なります。

今の住宅は24時間換気システムで家の中の空気を循環させるため、室内ドアは床との間に1㎝ほどの隙間をあえて設けています。

機械換気が一般化する以前は、ドアの下に沓摺(くつずり)と呼ばれる下枠が付くのが一般的で、音や空気の流れを遮断する役目を担っていました。暮らしとともに、建具の有り様も微妙に変化しています。

開き戸(ドア)の主な種類

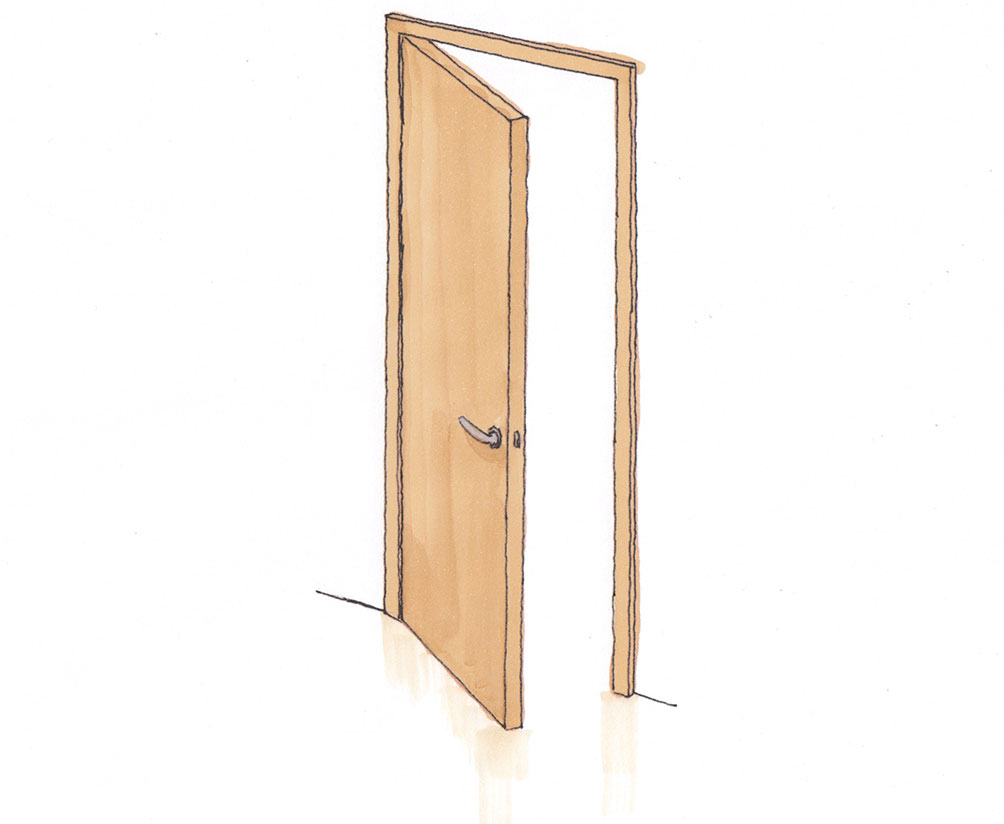

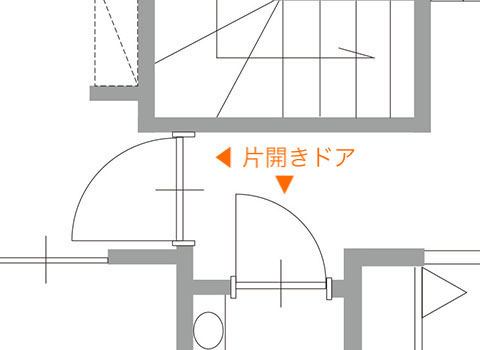

①片開きドア

開き戸(ドア)は、主に3種類があります。まず最もポピュラーなのが、1つのドア枠に1枚の開き戸をセットした「片開きドア」。一般に「ドア」といってイメージされるのは、これでしょう。

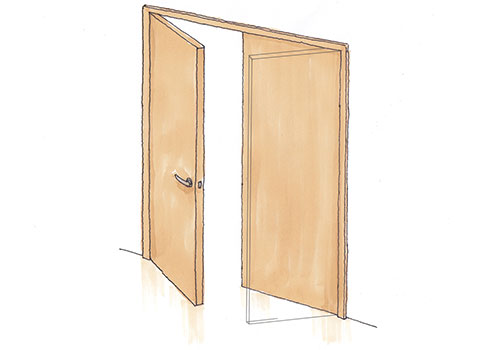

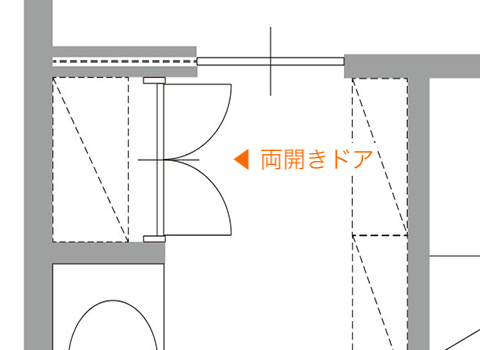

②両開きドア

1つのドア枠に同じ幅の2枚の扉が収まっている「両開きドア」は、別名で観音開き戸ともいわれます。

左右対称形で開口部の幅を広く使うこともあり、ホテルやレストランの玄関など豪華なイメージが強いですが、一般住宅でも、玄関や収納など使い方次第で暮らしの利便性を高めてくれるドアです。

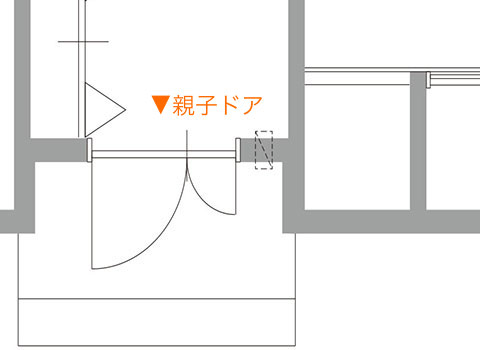

③親子ドア

通常のサイズのドアと幅の狭いドアを1組にした「親子ドア」は、玄関ドアやリビングドアとして使われることがあります。

開口部を広めにできるので、大きな家具などの出し入れに便利。通常は小さい方の扉はフランス落としなどで固定し、片側のみを開閉して使います。

2. 引き戸

引き戸とは?

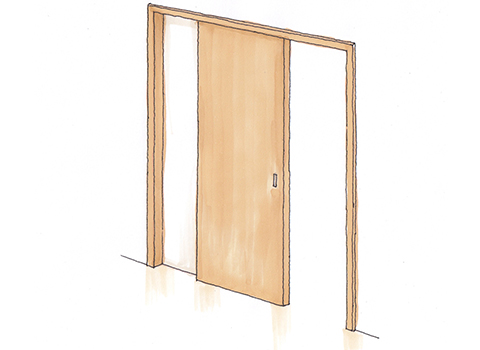

「引き戸」は戸を左右に移動して開閉する戸で、長く日本の住まいで使われてきたなじみ深い建具。

前後に開閉する分のスペースが不要で、力の弱い子どもや高齢者でも使いやすいのが大きなメリットですが、採用するには引き戸を収めるために、その戸と同じ幅の壁や空間を確保する必要があります。

引き戸には、

- 敷居や床レールの上を移動する「戸車式」

- 上レールで戸を吊ってスライドさせる「上吊り式」

の2種類があります。

①戸車式

「戸車式」は荷重が下で動きが安定するのが大きな魅力。ただ、人が床レールの凹凸でつまづきやすかったり、キャスターの動きが妨げられたりする側面もあります。

②上吊り式

「上吊り式」は、戸の上部に付けた吊り車が上レールを移動して開閉するタイプの引き戸です。動きが軽く、平滑な床面がバリアフリー対応として好評で、今の住宅では採用される場面が増えています。

ただし上吊り式は引き戸本体が床から浮いていて、強く押したり、寄りかかったりすると壊れやすいので、扱いに気をつけましょう。

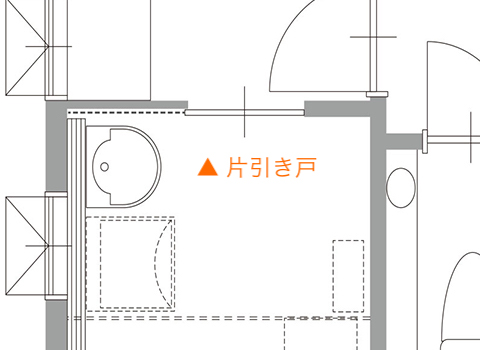

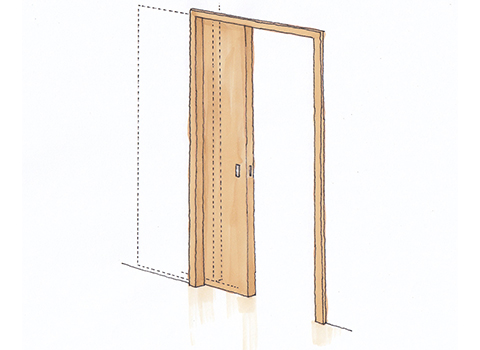

引き戸の主な種類 ①片引き戸

横の壁に戸をスライドさせる「片引き戸」は引き戸の基本形です。レールもしくは敷居が1本で、通常、縦枠の間を行き来します。

最近は開口部上に吊りレールを付け、戸をスライドさせるアウトセットタイプもありますが、壁と戸に隙間ができるので、部屋の中が見えてしまうことがあります。取り付け箇所にはご注意を。

2本や3本のレールや敷居それぞれに設置した戸がスライドする2枚片引き戸、3枚片引き戸(2本引き、3本引きと呼ぶこともあります)は、戸をすべて片側に寄せると、大きな開口をつくることができます。

リビング+畳コーナーといった部屋同士の間仕切りのほか、収納や浴室などでも重宝されています。

②引き込み戸

戸を隣り合う壁の中に滑り込ませる引き込み戸は、双方の部屋に壁が必要な場合や、お部屋をすっきり見せたいときに便利な引き戸です。

引き込んだ状態では戸が入り込んで見えなくなってしまうため、戸の木口に付けた金具(回転引手や半回転引手)で収納した戸を引き出します。

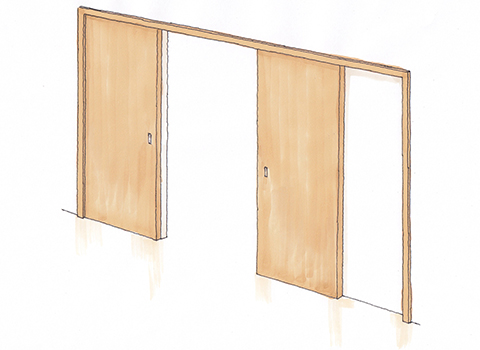

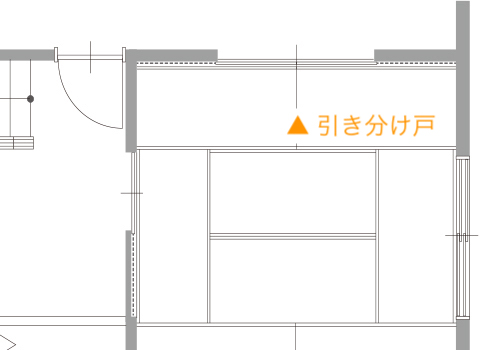

③引き分け戸

引き分け戸は、1本のレール上にある2枚の戸を左右の壁やはめ殺し戸に重ねることで、大きな開口部を確保できる引き戸です。かつての日本家屋では、幅二間の立派な和風玄関に見られますが、広いスペースが必要なため、現代の住宅では出番が減っています。

④引き違い戸

引き違い戸は、2本のレールそれぞれにある戸を左右に移動して開け閉めをします。どちら側の戸からも出入りが可能です。戸を取り外すと、開口部が大きくなるので大きな家具を入れるときにも便利です。

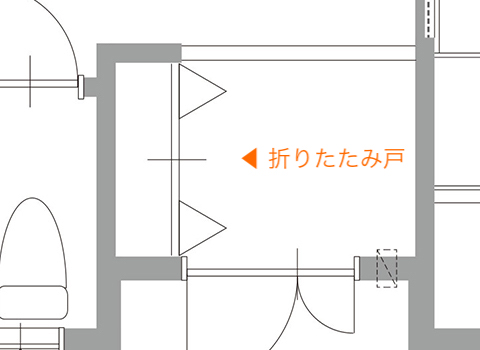

3. 折りたたみ戸(折れ戸/フォールディングドア)

半幅の扉を蝶番で連結し、扉についたローラーが上部のレール内を滑ることで開閉する建具です。連結した一対の扉を移動させることも、片側を固定することも可能です。建具を折りたたむと大きな開口がつくれるため、間仕切りやクローゼットによく使われます。

開き戸(ドア)より可動域が小さくて省スペースで、配置した家具への扉の干渉を抑えられるのが魅力。ただしクローゼット内にチェストなどを置く場合は、引き出しが扉に当たらないように、扉を畳んだ分の寸法幅を考慮する必要があります。

このように家の中では、場所や使い勝手によってさまざまな建具を使い分けています。今回ご紹介した建具の種類や特徴を念頭に、今住んでいる家での使いやすさや不便さを見直し、新しくつくる住まいに最適な建具選びをしてくださいね。