家づくりを考えるときに欠かせないことは山ほどありますが、「トイレ」もその中の一つ。空間のつくり方やデザイン、機能が生活の快適性に大きく関わってきます。

そこで今回はインテリアコーディネーターの本間純子さんに、今の便器事情や快適なトイレ空間のつくり方についてお話しいただきます。

最近の便器事情

【特長1:節水】

節水型が標準。ペットボトルをタンクに入れるのはNG

トイレの水洗化が進んだのは昭和時代。昭和後期に普及していた便器の1回の洗浄水量は13ℓでした。平成になって節水化が加速します。今では一般的な便器では4.8ℓ、中には3.8ℓで洗浄できるタイプも登場し、環境にもお財布にも優しいトイレになっています。

この節水型便器は、汚物を流し出す内部の形状が工夫されています。ですのでくれぐれも「節水のため」などとタンクにペットボトルを入れたりしないでくださいね。汚物を流しきれず、詰まりの原因になります。

【特長2:清掃しやすい】

ツルツルな表面加工で、掃除がラクに

かつては便器の縁の周囲についている穴から水を出して洗い流す仕組みでしたが、最近の便器は鉢の中で水がぐるぐる回って汚物を流します。

この鉢の中、見える範囲はどこもツルツルです。表面加工の技術がレベルアップして汚れがつきにくくなりました。今は強力な洗剤やブラシでゴシゴシ洗う必要はなく、トイレ用のお掃除シートで拭くだけで便器の中はピカピカになります。

【特長3:洗浄便座が標準装備】

メーカーによって使用感に差があるので注意

もともとアメリカで医療用に開発された洗浄便座ですが、日本では家庭用に進化しました。きれい好きな日本人にフィットしたようで、多くの家庭で使われています。愛用されている方も多いでしょう。

これまでにも水温や噴射角度、水圧、お尻に当たる水の形状等々の工夫が重ねられていますが、清掃のしやすさやノズルの自動洗浄など、近年はさらにブラッシュアップしています。洗浄便座はメーカーによって使用感が違いますので、ショールームの体験トイレで快適な1台を見つけてください。

【特長4:タンクレス】

最近はタンクレスタイプも普及

便器にはタンクに貯めた水を流して洗浄するタイプと、水道水を直接流し入れて洗浄するタンクレスタイプがあります。

タンクレスタイプは、以前は水圧などの関係で2階以上の階には設置できませんでしたが、今はどの階にも設置できます。タンクがない分トイレ空間が広く感じられますし、便器の奥行きもコンパクトなので、便器前のスペースをゆとりを持って確保できるのが魅力です。

快適なトイレ空間づくりのポイント5

1 「手洗い器」や「カウンター」をプラス

今人気のタンクレスタイプですが、この場合、手洗い器を別に設ける必要があります。トイレの広さが0.75坪あると、機器選びの選択肢が広がりますが、0.5坪のトイレ空間でも工夫すれば、コンパクトな手洗い器やスリムな手洗いカウンターを設置できます。

タンクレスタイプでなくても、衛生面を重視すると、手洗い器はできれば付けたい設備です。タンクで手を洗うと衣類の裾が便器に触れることがありますが、手洗い器が別にあれば、そんなちょっとした不快感がなくなり、自動水栓を採用すればより清潔を保ちやすいでしょう。

ただし、掃除する場所が増えてしまう、というデメリットはあります。

カウンターの下は、収納スペースとして重宝します。予備のトイレットペーパーや掃除用具などの保管場所として活用しましょう。トイレの必需品がまとまっていると使い勝手もよく、見た目もすっきりして心地よさがアップします。

2 照明は、便器の中が明るく見えやすい位置に

トイレの照明は、できるだけ便器の中が見えやすい位置につけるのがポイント。健康チェックのためにも、自分の影で便器の中が見えにくくならないよう気をつける必要があります。最近は、便器の中を明るく照らしてくれる機種も出ているので、そういった機能も上手に使うといいかもしれません。

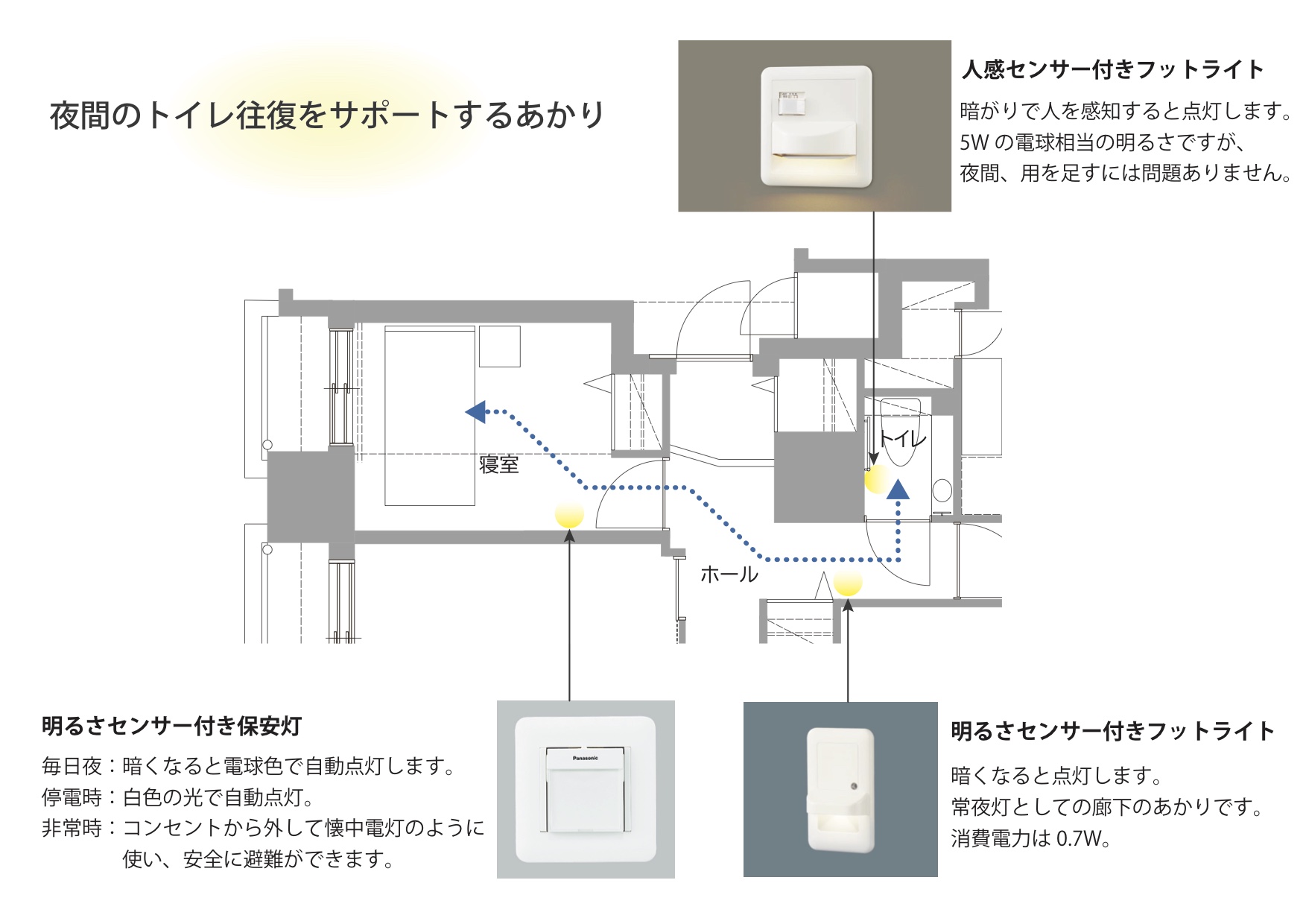

夜中に目が覚めてトイレに行くと、照明の明るさが影響してベッドに戻ってもなかなか眠れない、ということはありませんか?そんなときはセンサー付きのフットライトの連携プレーで対応する方法があります。下の図はその一例です。ただ、寝室からトイレまでの間に、階段などの段差がある間取りの場合は、危ないので全体のあかりをつけましょう。

3 メンテナンス性を考えた内装仕上げ

トイレはこまめな掃除が必要な場所。メンテナンス性も空間づくりの重要なテーマです。

トイレの床材として人気なのは「クッションフロア」。継ぎ目がなく水に強い床材で、色や柄も豊富です。定期的にビニール系のワックスをかけると汚れがつきにくく、清潔な状態を保てます。

壁は長い目で見ると、手洗い器まわりの水ハネの跡や便器の両側面の汚れが気になってきます。汚れが染み込むと落とすのは困難ですので、防汚機能を持つ壁紙がトイレ向きです。ただ水拭きをする際には、壁を濡らしすぎないように注意してください。

4 色柄で楽しむ

トイレは必ずドアを閉めて使う個室なので、他の空間との連続性を気にすることなく個性的な色や柄を楽しむのにもってこいの場所。

LDKまわりなどでは使うのにちょっと勇気が要りそうな柄の壁紙をアクセントウォールで使ったり、ビビッドな色で仕上げたりと冒険して楽しむのもアリですよ。

トイレは小さな空間なので、特に鮮やかな色を用いた場合、色の映り込みで空間の印象が変化しやすいという特徴があります。仕上がりが気になる場合はサンプルで実際の色の映り込みを確認しましょう。

床のサンプルを水平に置いて、壁のサンプルを垂直に立て、天井のサンプルを被せるようにして組み合わせると、映り込み具合がある程度判断できます。トイレに窓がない場合は、あかりの色温度も加味して色の確認をすると、より正確に雰囲気をイメージできます。

5 「手すり用の下地」を壁に入れて将来に備える

便器に腰掛けるときや立ち上がるときに、不安や不便を感じるようでしたら手すりの設置をおすすめします。「今すぐには必要がない」というご家庭では、壁に下地を入れておくと、いざというときも安心です。カウンターが手すりの代わりになることもありますので、身体の状態に合わせて設置しましょう。

トイレは小さな部屋ですが、毎日快適に使いたい大切な空間です。好きな絵や季節のお花、インテリア小物、アロマオイルの香りなどお好みで工夫しながら心地よい空間づくりを楽しみたいですね。