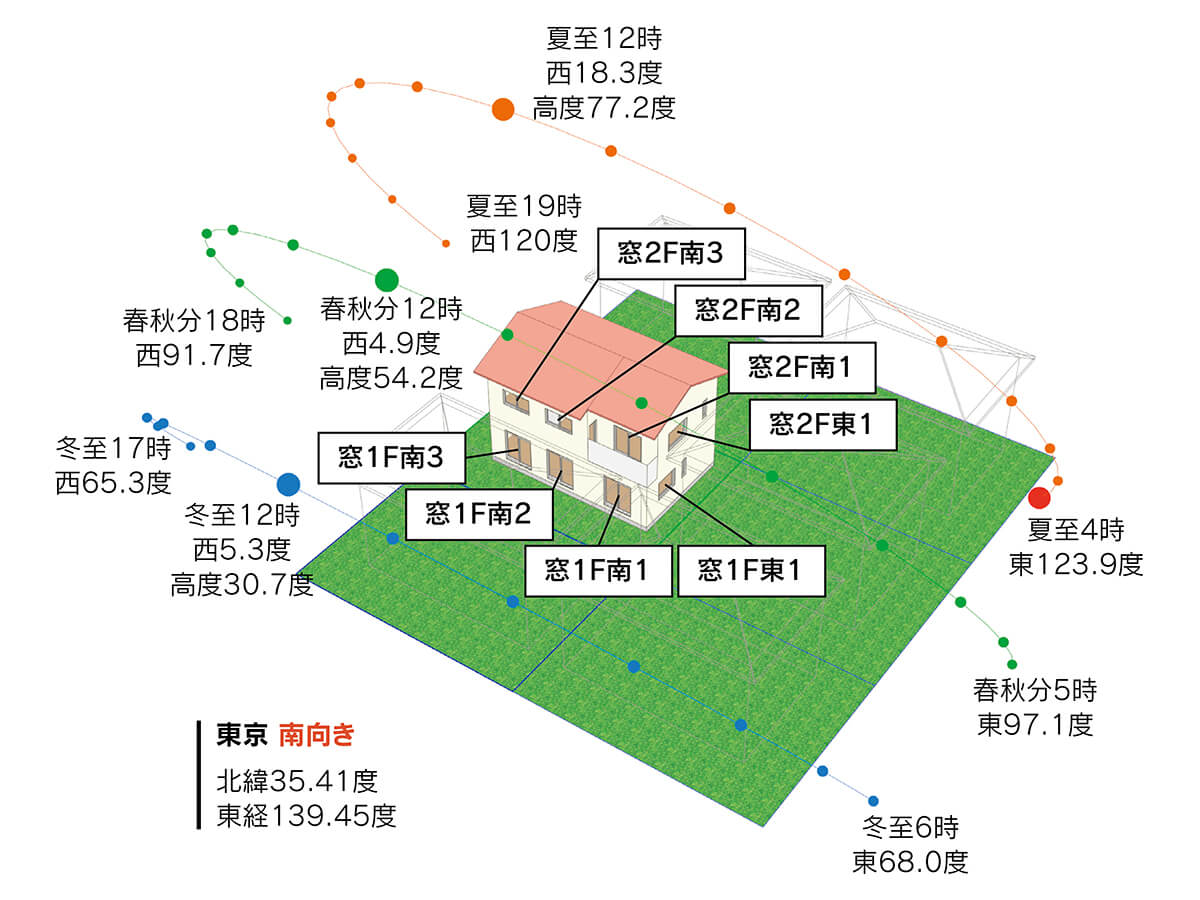

太陽の軌道「サンパス」をしっかり理解しよう

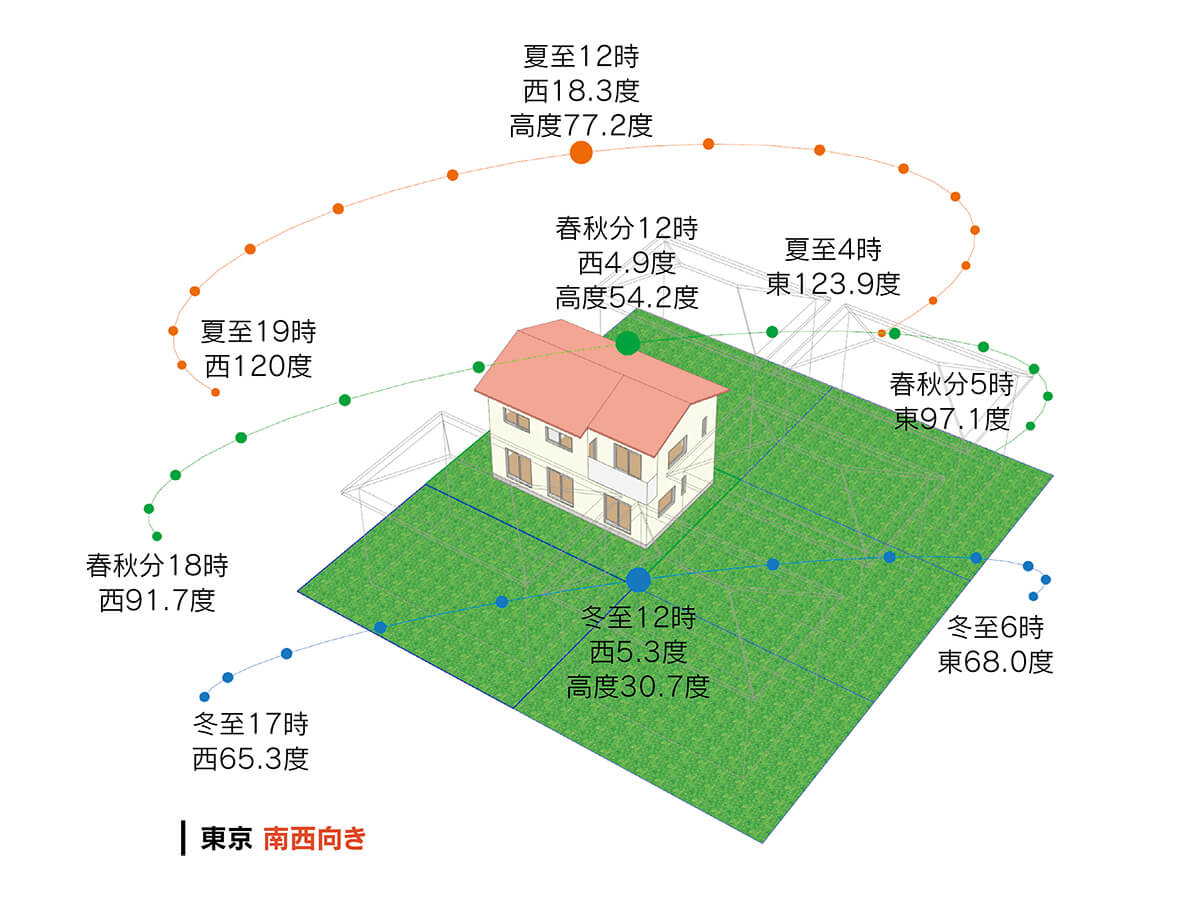

太陽は冬は友達、夏は敵。太陽と季節ごとに上手な付き合いをするためには、太陽の軌跡「サンパス」をしっかり理解することが大事です。分かっているようで意外と勘違いしているのがこのサンパス。図3を見て、しっかり理解しましょう。

東京における太陽の軌道を示しました。各季節で太陽がどこにあるのか、しっかり理解しましょう。

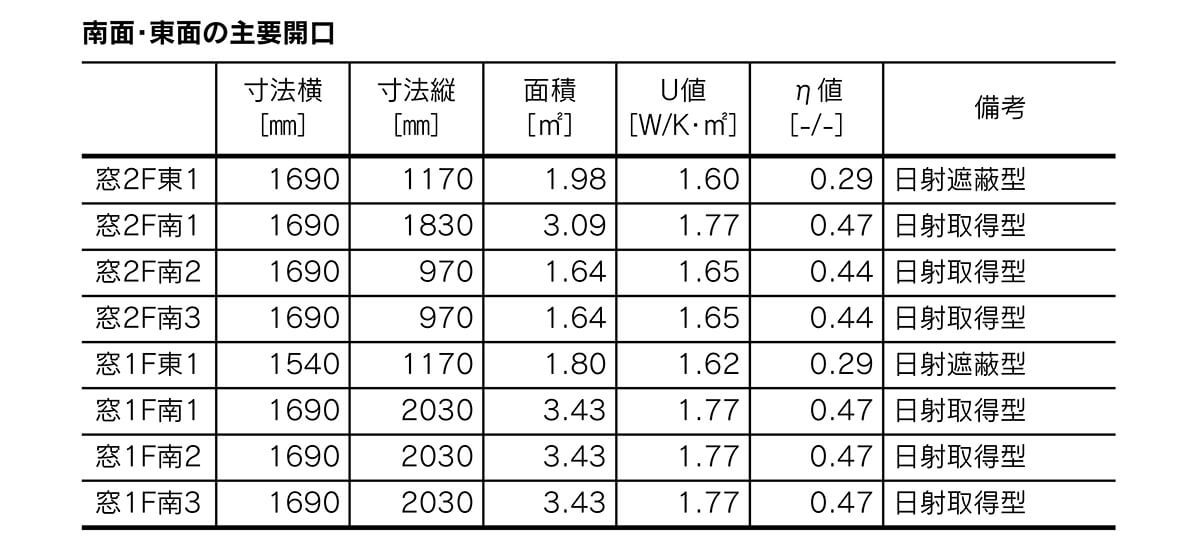

建物の形状、開口部の条件などは、自立循環型住宅開発委員会のパッシブ標準住宅プランを用いました。

建蔽率は40%、隣棟は南に2棟・東に1棟・北に2棟、西側に接道しているとしています。

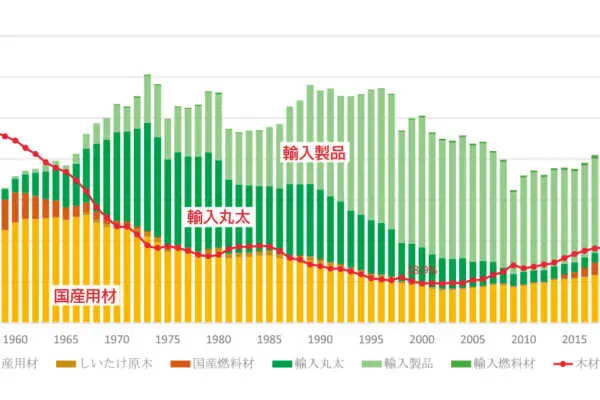

簡単にいうと、夏は「北東から出て真上に抜けて北西に沈む」、春秋分は「真東から出て真西に沈む」、冬は「南東から出てすぐ南西に沈む」といったところです。もっとも太陽高度が高くなる南中時の高度は、夏至で77.2度、春秋分で54.2度、冬至で30.7度と、大きく角度が変わります。

このため、南面には夏は日があまり当たりませんが冬はたっぷり当たります。東西面は夏は朝日・夕日が強烈に当たりますが、冬はそれほど当たらないのです。

東西にふれた敷地にご用心

敷地が南北東西にキレイに区切られている場合は、建物をしっかり南正対にすることは簡単です。問題なのは、敷地が東や西にふれて区切られている場合です。敷地に余裕がなければ建物を南に正対させるのが難しくなります。以下では、図4に示す45度西にふれた「南西向き」のケースと、図3の「南向き」のケースを比較して、敷地と建物の方位の影響を見てみることにしましょう。

住宅地の開発においては「南向き」といえる区画を増やすため、東西にふれて区切る場合が多くあります。 こうした敷地では建物も東西にふれてしまい、冬の日射取得と夏の日射遮蔽が難しくなるのです。

次のページ 北側斜線を守っていても1階には日が当たらない