北海道の短い夏も終わりを告げ、いつの間にか肌寒い紅葉の季節になりました。この時期になると、気になってくるのが暖房のこと。特にいわゆる高断熱・高気密住宅では、昔とは家に適した暖房が違ってきています。

しかも今や暖房機器はただ家を暖める道具やシステムというだけでなく、住空間のデザインやランニングコスト、ご家族のライフスタイルなどとも密接につながっています。そこで今回は、リプランでよく見る暖房方法を、それぞれのおすすめポイントと一緒にご紹介します。

おすすめ1. エアコン暖房

一昔前まで冬の厳しい北海道や東北地方では、エアコンだけで暖房をとることはあり得ませんでした。それが最近は、高断熱・高気密の性能の高い住宅の一般化と、寒冷地エアコンの性能向上が相まって、北国でも主暖房として十分使えるようになりました。

暖房性能に加え、省エネ性も高くなってきているので、ランニングコストの面でも経済的。また、涼しさがとりえだった北海道の夏も、どんどん気温が上がっています。そんな暑い夏の冷房としても使えて一年中フル活用できるという点で、エアコンを選ぶご家庭が増えています。

近年は、家全体の冷暖房・換気を一元化することで室内環境を均一にする「全館空調」が、エアコン1台でできるシステムも登場。ダクトを使って、エアコンの空気と熱を各部屋に均等に分配するので、どの部屋も安定した室温が確保できるそうです。

ただし冬は室外機の設置場所によっては、霜取り運転にかなりの光熱費がかかってしまうことも。雪国・寒冷地でエアコンを暖房として使う際は、室外機の様子にもこまめに気を配る必要があります。

おすすめ2. 床暖房

床暖房は、コストの高さなどもあり、暖房の重要性が低い東北以南の地方ではあまりメジャーではないかもしれませんが、家の暖かさが何より重要な北国では割と一般的な暖房方法です。

床全体を暖めるので、足元から体の芯まで温まり、ほっこりとした暖かさを感じることができます。また風が出ないのでホコリが舞わず、空間に温度ムラが出にくい点などがメリットです。

また目に見えるところに暖房機器がないので、スッキリした室内空間が実現できますし、掃除の手間やわずらわしさがないのも床暖房の大きな魅力です。

なお、床暖房の方法は主に以下の2種類です。

温水循環式床暖房

床下に施工した配管内に、熱源機で温めた水(不凍液)を循環させて暖める床暖房方式。広い部屋や複数の部屋に適しています。ランニングコストが安く、立ち上がりが早いのが特徴です。熱源はガスまたは灯油のことが多いです。

電気ヒーター式床暖房

床下に電熱線ヒーター内蔵のパネルを設置して電気の力で温める仕組みで、キッチンなどの小さなスペースに適しています。設置する機器が少なく、初期費用を抑えられますが、ランニングコストが高くなる傾向にあります。

おすすめ3. パネルヒーター

北海道で根付いている「セントラルヒーティング」。その暖房方式に欠かせないのが「パネルヒーターです。ボイラーからの温水(不凍液)が各部屋にあるパネルに送られ、その輻射熱で部屋と人を暖めます。

パネルヒーターのメリットは、風を感じることによる不快さがないこと。緩やかにムラなく暖めるのが得意なので、エアコンやファンヒーターと違って室内が冷え切ってしまうと暖めに少し時間がかかりますが、温風が直接当たるのが苦手な人には特におすすめです。

またホコリも巻き上げることもなく、音も出ないので、部屋は快適で静か。温水パネル本体は30年以上も使うことができ、仕組みがシンプルで、耐久性にも優れている点も大きな特徴です。

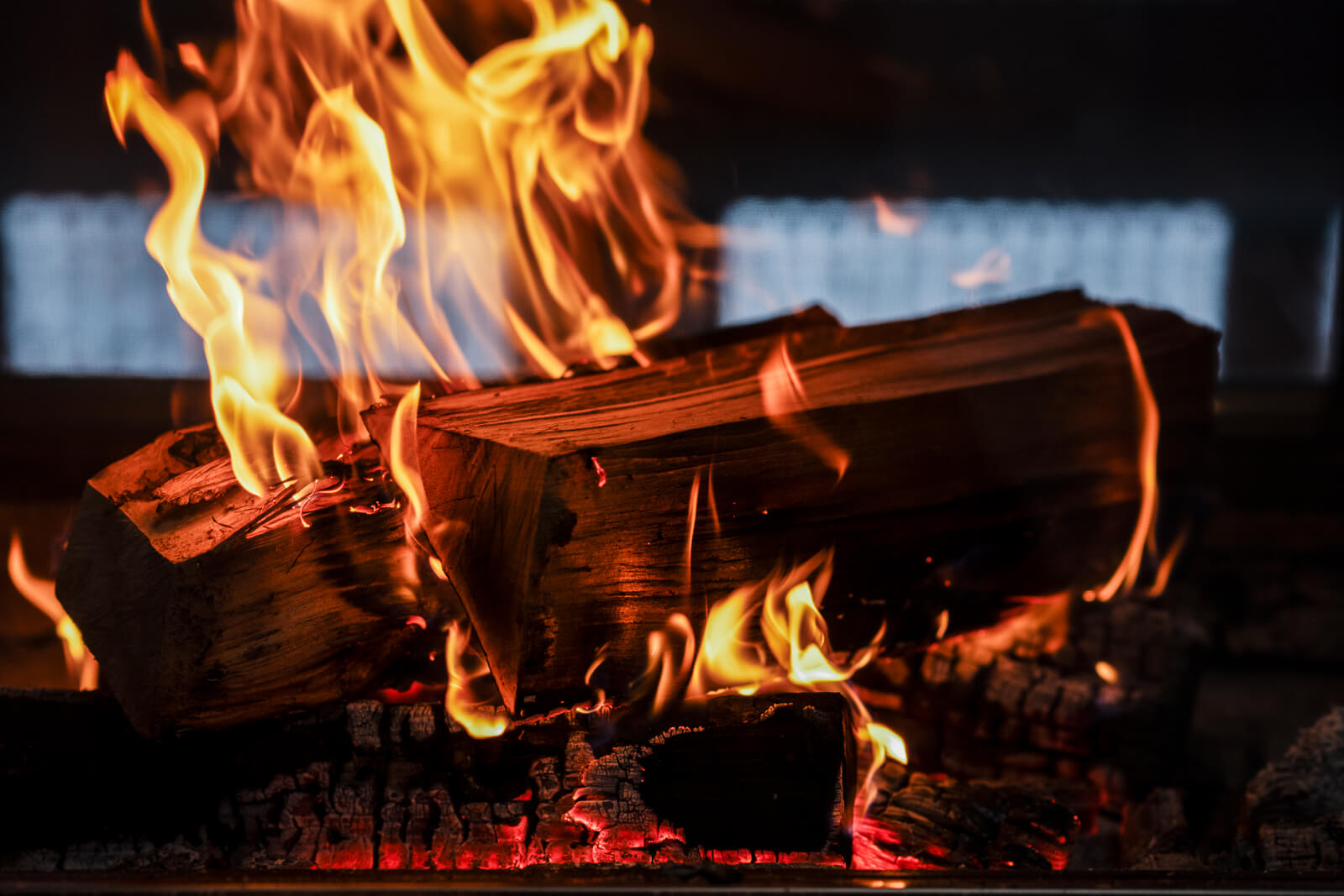

おすすめ4. 薪ストーブ

薪ストーブは、薪の調達や定期的なメンテナンスなど、ほかの暖房器具にはない手間が必要です。ただ遠赤外線効果による暖かさは格別。揺れる炎や薪のはぜる音に癒やされたり、調理に使えたり、ライフスタイルにぴったり合うと手間ひま以上の楽しさを与える暖房機器でもあります。

私たちの取材先では、意外と暖房機器は薪ストーブだけ、というお家も珍しくありません。「暖かさが心配だったのでパネルヒーターを併設したけど、住んでみたら必要なかった」という話もけっこう耳にします。

また薪ストーブは、デザインのバリエーションもたくさんあります。導入のときに家に合わせて好みのデザインを選べるという面も、ほかの暖房機器とは違う楽しみといえますね。

暖房機器で注目すべきは、その暖房能力だけではありません。床暖房だったら「できるだけ段差を少なくする」、薪ストーブを主暖房にするなら「薪の搬入の動線を考慮する」など家のプラン全体にも関わってきますし、ライフスタイルやイニシャル・ランニングコストにも影響します。家づくりの暖房計画では、自分たちの暮らしに合った暖房についても考えることが大切です。

(文/Replan編集部)