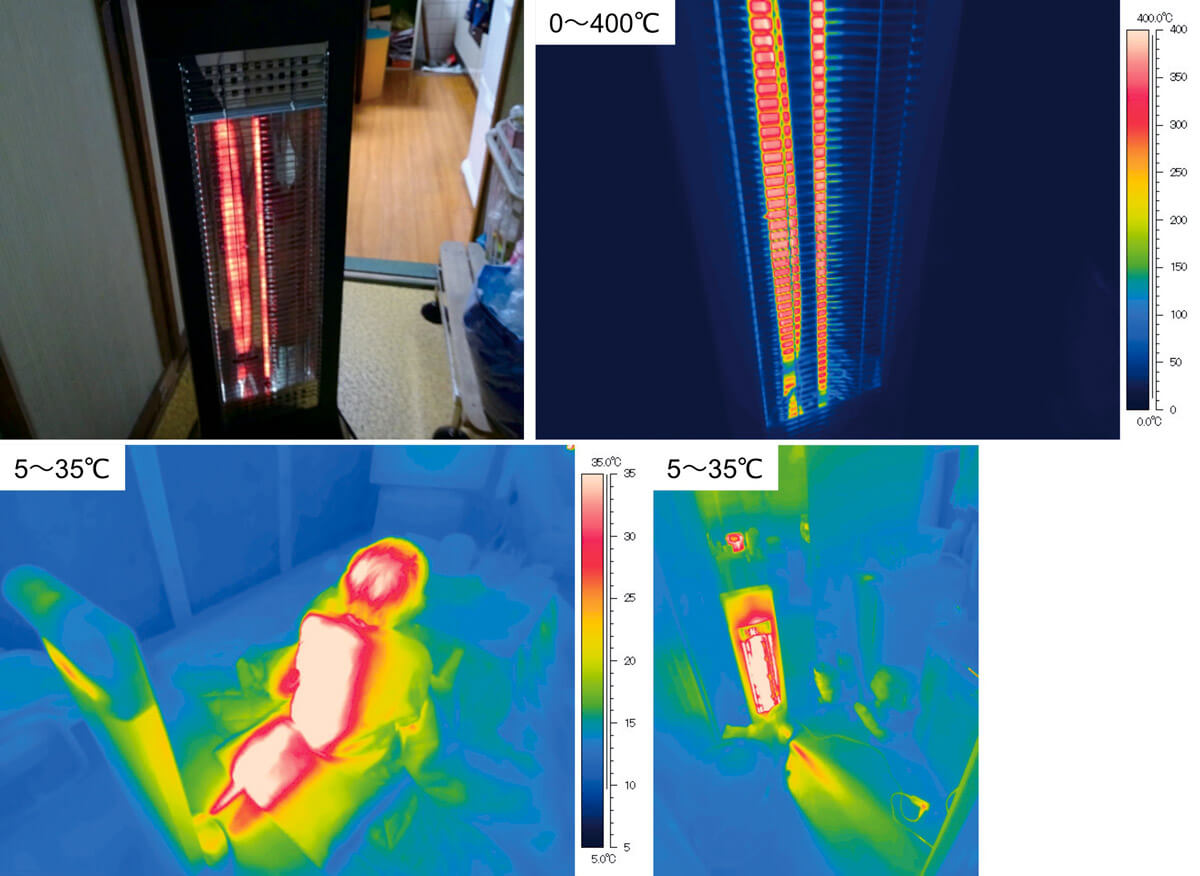

電気ヒーターも超高温だがパワーは小さい

今の生活で炭火を使うことは滅多にないと思いますが、よく見る電気ヒーターも純粋な放射による採暖機器と言えます。体の一部を加熱するには手ごろで使い勝手のよい機器ですが、加熱能力はごく限られるので家全体を温めるには力不足です(図3)。電気をそのまま用いるため、発電時のロスを考慮した一次エネルギー効率も極端に低くなります。せいぜいスポットで冷える足元を温めるのに留めるべきでしょう。

電気ヒーターもヒーター部分の温度は300℃以上と高温になり、また排気ガスを出さず、まわりの空気もあまり加熱しないので、ほぼ純粋な放射暖房といえます。ただし加熱能力が限られるため、寒い足元や背中を温めるのには使えても、部屋全体を温めることは難しいでしょう。

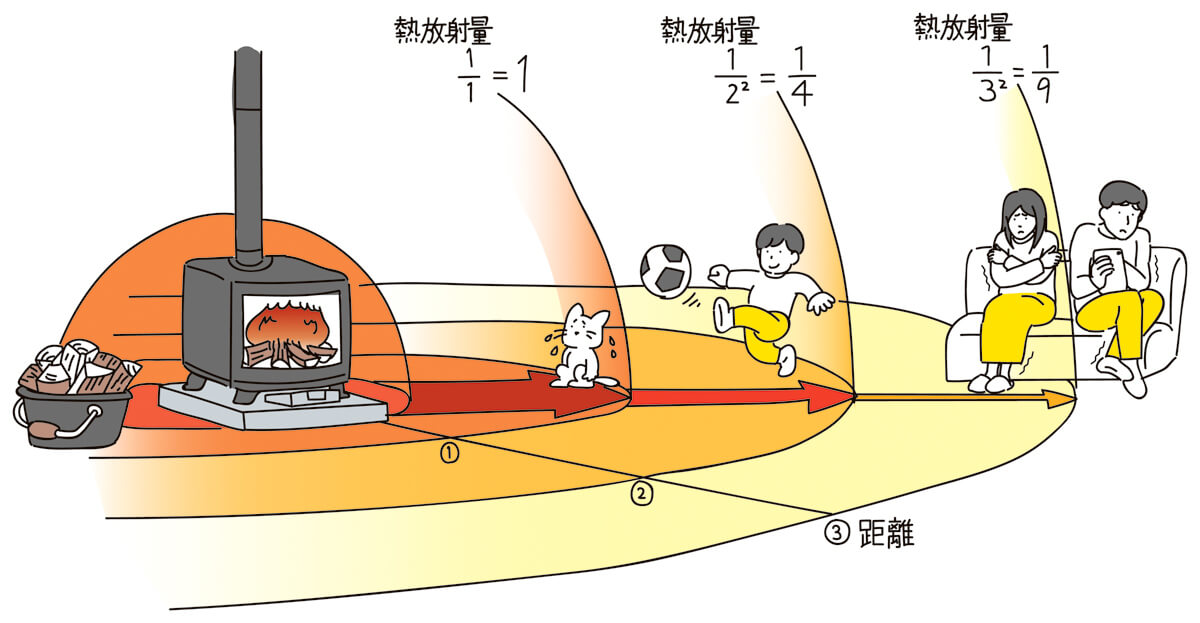

放射の熱エネルギーは距離の二乗に反比例

囲炉裏端の炭火も電気ヒーターも、近くにある物体の表面は放射により強力に加熱します。一方で、炎から少し離れると急に暖かくなくなります。その原因を図4で考えてみましょう。

高温な炎は、主に放射により熱を放出します。炎は小さいので、放射熱は距離が離れるほど発散してしまい急激に減衰します。放射熱の減衰は距離の二乗に比例するので、距離が2倍になると4分の1、距離が3倍になると9分の1にまで減衰してしまいます。囲炉裏では心地よく温まる距離を各自がとって暖かさを調整していたわけです。

高温の炭火も電気ヒーターも、サイズは小さいので「点」に近似できます。この点から周辺へ、放射エネルギーは球状に広がっていきます。球の表面積は半径の二乗に比例することを思い出してください。同じ放射エネルギーが大きな球上に広がると密度が下がります。つまり放射エネルギーの密度は、距離の二乗に反比例するのです。

放射エネルギーの密度が距離の二乗に反比例するということは、距離が2倍になると放射エネルギー密度は4分の1、距離が3倍になると9分の1に減少する、ということです。高温で小型の熱源による採暖においては熱源との距離が非常に重要であり、また遠くの物体を加熱することは難しいのです。

足元への冷たい外気と排気ガスにも要注意

炎を使う採暖機器でもう一つ問題になるのが、「給気」と「排気」です。炎の燃焼には、当然ながら酸素を多く含んだ新鮮な空気が必要です。開放式の燃焼機器では、部屋の中の空気を燃焼に使っているため、建物の隙間から冷たくて重たい外気を強力に吸い込んでしまいます。これが、生火を焚いていると足元がスースーと冷気を感じる大きな理由です。頭と足元の温度差が局所不快の大きな原因になることは、すでにお話ししましたね。給気を直接外から採る「密閉型」が、特に隙間の少ない高気密住宅では必須と言えます。

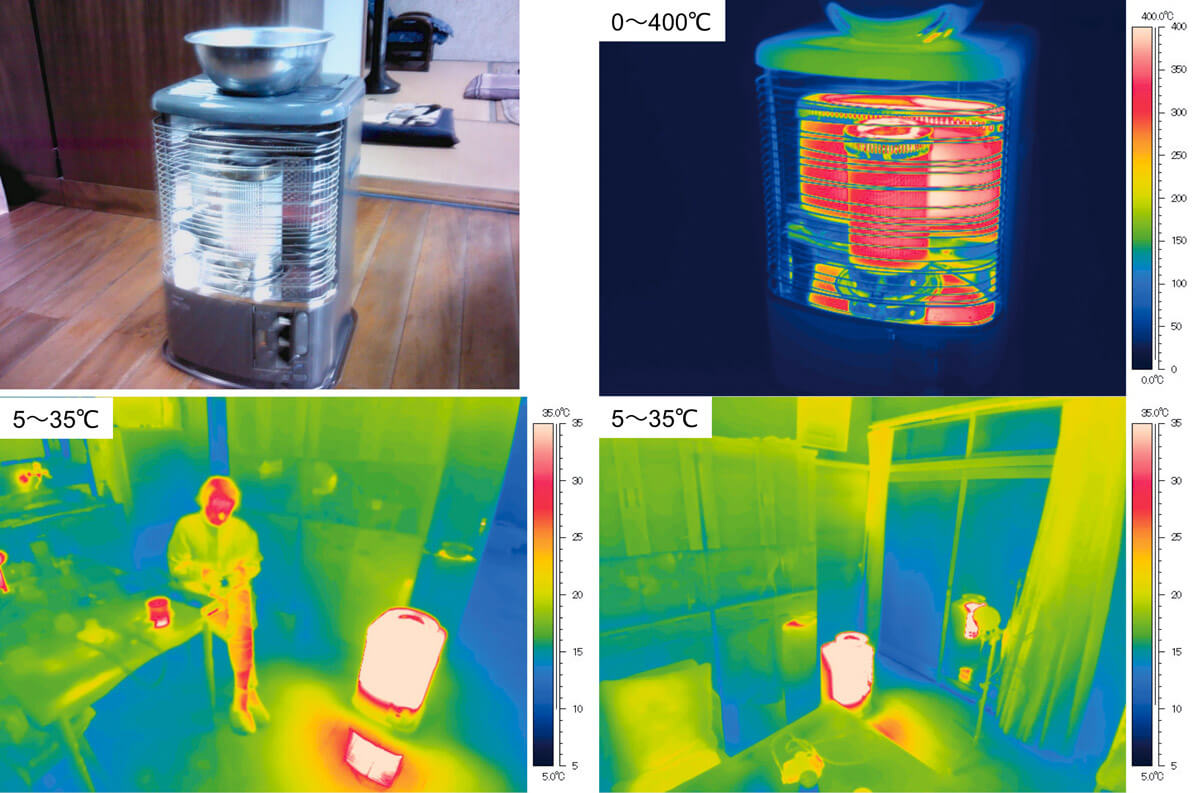

また石油やガスなどを燃焼させた場合、開放式の機器では室内に燃焼で生じる「排気ガス」をそのまま放出してしまいます。開放式ストーブを用いた場合の室内環境を、図5に示しました。

石油ストーブのガラスに包まれた炎の「芯」の温度は300~400℃程度とかなり高温です。石油の燃焼熱は「放射」だけでなく、加熱ガスによる「対流」としても放出されます。ただし開放型ストーブから放出されるのは「排気ガス」で有害ですから、すぐに捨てないといけないため、部屋全体を温める暖房にはなりません。ガスのストーブやファンヒーターでも、開放式では同様に給気と排気が問題です。

日本人はこのように排気ガスを室内にまき散らすことに、かなり無頓着だったと言えます。排気ガスに含まれる水蒸気は結露の原因になりますし、その他の汚染物質も健康に悪影響を与えます。昔は囲炉裏からの煙により、呼吸器疾患や眼病が多かったことも忘れるべきではないでしょう。

次のページ 排気ガスを外に捨てつつ熱を搾り取る方法は?