このところの電気代の高騰や、脱炭素化へ向けた環境問題への意識の高まりにより、再生可能エネルギーである「太陽光発電」を搭載した家づくりが一般化しています。

特に注文住宅では、設計段階から太陽光発電システムを組み込むことでエネルギーを効率良く活用しやすいため、採用を検討する人が増えています。

そこで本記事では、太陽光発電システムの仕組みやメリット・デメリットを分かりやすく解説し、導入するべきかどうかを判断するためのポイントを、実例を含め紹介します。

「太陽光発電」とは?

太陽光発電システムは、「自然エネルギーである太陽光をソーラーパネルで電気に変換し、家庭内で利用する仕組み」です。晴れていれば、日中は自宅で使用する電気の一部またはすべてをまかなうことができ、余った電力は電力会社に売ることもできます。

「太陽光発電」の設備や仕組みQ&A

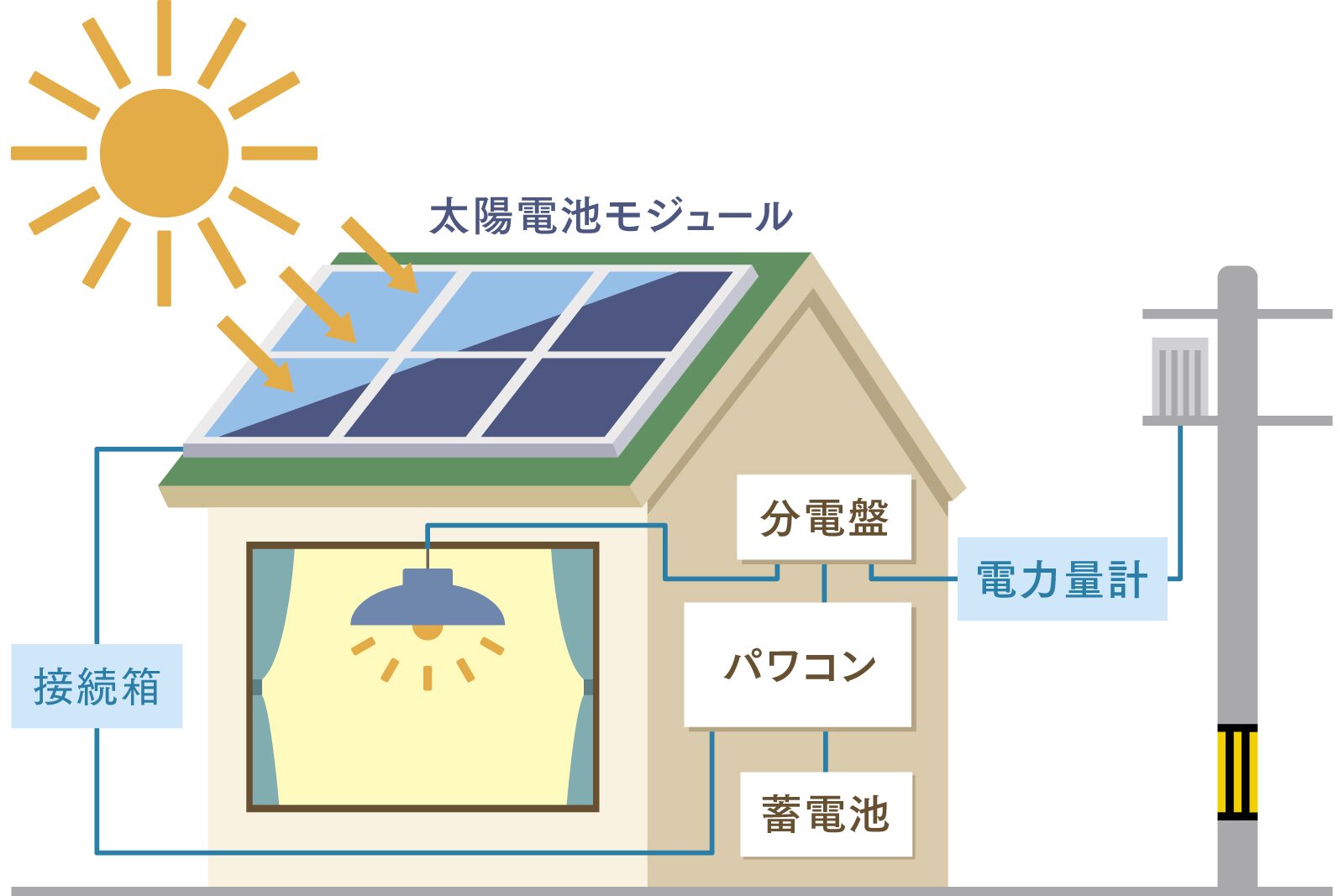

Q1. 住宅の太陽光発電システムって、どんな仕組み?

A1.「ソーラーパネル+パワーコンディショナー+分電盤」で家に電気を供給する仕組み

屋根の上に設置したソーラーパネルは、太陽の光を受けると「直流電力」を発電します。このままでは家で使えないので、パワーコンディショナーで「直流電力」を「交流電力」に変換。これで家電や照明に使うことができる、という仕組みです。

Q2. 戸建て住宅に設置するシステム容量の目安は?

A2. 一般的には、3〜5kW

一般的な戸建て住宅向け太陽光発電システムの規模は、3〜5kW(年間の発電量が3,000〜5,000kWh)が標準的です。平均的な戸建て住宅では4kW程度のシステムを設置するケースが多く見られます。一般的な4人家族の年間消費電力(戸建て住宅)は、約4,000kWhとされています。

設置に際して適正なシステム容量は

- 設置可能な屋根面積

- 世帯の電力消費量

- 設置にかけられる費用

によって検討することになります。

Q3. 太陽光発電システムの耐用年数は?

A3. ソーラーパネルの寿命は、だいたい25〜30年

現在のソーラーパネルの寿命は25〜30年とされていて、25年の出力保証をうたうメーカーが多くあります。出力保証では、初期出力の80%以上を維持することを保証しています。

ただパワーコンディショナーはそれよりも耐用年数が短く、10〜15年程度。買い替え時の出費や手間を考慮しておく必要があります

太陽光発電のメリットとは?

電気代の削減と売電収入

太陽光発電を導入することで得られる最大のメリットは「電気代の削減」です。自宅で発電した電気を家庭内で使用することで、電力会社からの購入量を削減。電気料金が高騰している今、月々の光熱費の負担を減らすことができます。

余剰電力を売電することで収益が得られるのも、太陽光発電のメリット。ただ、FIT制度(固定価格買取制度)が導入された2012年度の1kWhあたりの買取価格(税込)は42円でしたが、2025年度には15円と段階的に引き下げられているのが現状※です。そのため、「電力を自家消費できる家庭ほどメリットが大きくなる」といえそうです。

※情報元:経済産業省 省エネルギー庁HP「買取価格・期間等(2024年度以降) FIT・FIP制度」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_kakaku.html

停電時の非常用電源になる

太陽光発電があれば、災害等で停電が発生しても昼間は自宅で電気を使うことができます。さらに、「蓄電池」や電気自動車のバッテリーから住宅に電気を供給する「V2H(Vehicle to Home)」を併用すると電気をためておけるので、夜間や悪天候の日でも発電した電力を確保でき、いざというときの備えになります。

地球に優しいエネルギーで未来に貢献

住宅用太陽光発電を導入すると、家で使うエネルギー消費を削減でき、環境負荷も低減できます。環境省が発表している「令和3年度家庭部門のCO₂排出実態統計調査」※1によると、太陽光発電を使用している戸建て住宅の年間エネルギー購入量は31.5GJ※2で、未使用の住宅の39.4GJと比較して約20%少なくなっています。

また、太陽光発電システムは枯渇する恐れのない太陽光がエネルギー源。発電中に温室効果ガスを排出しないため、化石燃料による発電と比べて環境への負荷が少ないとされています。

※1 情報元:環境省HP 「令和3年度家庭部門のCO₂排出実態統計調査」

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/kateico2tokei/energy/detail/03/?utm_source=chatgpt.com

※2 GJ=ギガジュール:エネルギー量の単位

長期的に住宅の価値が向上する可能性も

省エネ性能の高い家は、将来的な資産価値の向上にもつながります。特に、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)認定を受けることで、評価額が上がる可能性があり、売却時のメリットが期待できます。太陽光発電を備えた住宅は、省エネ性能が高く、資産価値が上がる傾向にあります。

太陽光発電で、事前に知っておきたい注意点とは?

発電量は「天気」や「立地」に左右される

太陽光発電は天候の影響を大きく受けます。曇りや雨の日は発電量が低下するため、蓄電できないご家庭では、不足分の電気を電力会社から買うことになります。

また、屋根の向きや角度、周囲の建物の影響で発電効率が変わるため、設置前にシミュレーションを行って適切に設置することが重要です。

設置時の設備投資に費用がかかる

導入時には設備や設置の費用として100〜200万円程度かかります。少なくない額なので、これがネックで導入をためらう方も多いのが実情です。

ただ、国や自治体の補助金制度を活用したり、リースやPPA(Power Purchase Agreement:第三者所有モデル)を選択したりすれば、初期費用の負担を抑えられます。光熱費の削減による経済的なメリットも少なくないので、長期的な視点で検討したいところです。

定期的な点検・メンテナンスが必要

今のソーラーパネルの耐用年数は一般的に25〜30年程度、パワーコンディショナー(電気を変換する機器)の耐用年数は10〜15年程度と言われます。

パネルの汚れや樹木の影の影響で発電量が低下することがあるので、定期的な点検や掃除、メンテナンスは欠かせません。メーカー保証や保守サービスを活用することで、維持管理の負担を軽減でき、長期間にわたって安全に使い続けることができます。ちなみにPPAやリースだと、メンテナンス費がかかりません。

「光」や「雪」で思わぬクレームを受けることも

ソーラーパネルを屋根に設置することで、思わぬクレームを受ける可能性も。一つは、「反射光問題」。設置角度によっては近隣住宅から「ソーラーパネルの反射光がまぶしい」というクレームが寄せられることがあります。

もう一つは「落雪事故」。これは主に積雪地での注意点ですが、ソーラーパネルに積もった雪は滑り落ちる危険があります。設置場所の条件から、周囲の物や通りがかりの人に損傷を与える恐れがある場合は、あらかじめ雪止めを取り付けるなどの対策が必要です。

「売電」による収入はあまり期待できない

メリットのところでも触れたように、FIT(固定価格買取制度)の売電価格は年々下がっていて、もはや「売電で利益を得る」という考え方は現実的ではなくなりつつあります。これから太陽光発電の導入を検討する方は、「発電した電気をできる限り自宅で使う」ことを前提に、「蓄電池」や「EV(電気自動車)」との連携も考慮して計画する必要があります。

建物の設計・デザインに制約が出ることがある

発電効率を考えると、太陽光パネルは南向きで適切な傾斜角(約30度)が理想的。その条件を満たすには、屋根が広くてなるべく南面に向いている必要があります。太陽光発電パネルを搭載することで、建物の外観や屋根の形状といった設計デザイン面で制約が生まれることがあります。

太陽光発電を上手に活用する、4つのポイント

1 各種補助金や優遇制度をチェック!

太陽光発電システムの導入にあたっては、各種補助金や優遇制度を活用することで、初期費用の負担を軽減し、導入のハードルを下げることができます。まずは建築地の自治体のホームページ等で、補助金制度の有無を確認しましょう。最近は蓄電池やEV車の所有や購入が前提条件になっているケースが多いので、勘違いしないよう注意が必要です。

新築の場合、ZEH基準を満たす住宅性能の家にすると、長期的なコストメリットが大きくなります。2024年度の国の補助金制度を見ると、戸建て住宅の場合はZEH基準のグレードによって、補助金の額に差があることが分かります。

| 条件 | 補助金の支給額(2024年度) |

| ZEH | 55万円/戸 |

| ZEH+ | 100万円/戸 |

| ZEH+ ハイグレード仕様 | 110〜125万円/戸 |

| GX志向型住宅 | 160万円/戸 |

ZEH基準を満たすと補助金のほか、住宅ローン減税制度や住宅ローン金利の優遇措置の対象にもなります。

2 「リース」や「PPA」の活用で

イニシャル&メンテナンスコストを抑える!

初期費用のハードルが高いと感じている方は、「リース」や「PPA(第三者所有モデル)」を取り入れる方法があります。

太陽光発電のリースとは?

リース契約では、太陽光発電システムを初期費用ゼロで導入できます。月額料金を支払うことで、パネルやパワーコンディショナーをリースできます。メンテナンス費用が含まれている場合も多く、初期費用をかけずに導入できるのが魅力です。

PPA(第三者所有モデル)とは?

PPAは、太陽光発電の事業者が住人と電力購入契約を結び、発電した電気を供給する仕組み。契約期間が終了すると、無償または低価格でシステムを譲渡されるケースもあり、長期的な電気代削減にもつながります。

リース・PPAのメリットと注意点

太陽光発電に関わるシステムを自費で購入する必要がなく、メンテナンス費用もかからない。これがリースやPPAの一番のメリットです。一方で、契約期間中に途中解約が難しいケースがある、売電収入が得られない、長期的に考えると割高になる可能性もあるなどの注意点やデメリットも。

今は各地の大手電力会社でもリースのプランを設けていますので、「うちは太陽光発電導入でメリットが多そうだけど、初期費用を考えると…」と二の足を踏んでいる方は、検討してみてはいかがでしょうか。

3 高性能住宅+太陽光発電でお得に省エネ!

例えばZEH基準を満たすなど「断熱・気密性能に優れた高性能住宅」にすると、性能の低い住宅と比べて、電力消費量の多い暖冷房によるエネルギーのロスを大幅に減らすことができます。

そうすることで、太陽光発電による電力を給湯や家電などの他の機器に使えたり、売電量を増やしたりすることができ、よりお得な省エネ生活につながります。

4 蓄電池との併用でエネルギーを最大限活用!

将来的に売電による収入が見込めないとなると、「いかに電気を効率的に自家消費して、コストメリットを生み出すか」が重要になります。

そこで導入を検討したいのが「蓄電池」です。日中しか電気を生み出せない太陽光発電ですが、蓄電池があれば発電した電気をためて夜間や停電時に活用でき、電気代の節約や災害対策にもつながります。

蓄電池の価格は一般的に100万円以上といまだに高めですが、自治体の補助金制度を活用すれば、負担を軽減できる可能性があります。実際、最近の太陽光発電関連補助金は、蓄電池やEVの所有・購入が支給の条件になっているケースが増えています。

蓄電池の寿命は現状10~15年とされていて、耐用年数が25〜30年とされる太陽光発電パネルよりも短め。また、家庭の電力使用量に見合った容量の蓄電池を選ぶことも重要です。

太陽光発電システムはどんな家庭に向いている?

導入すべき判断基準とは

太陽光発電システムの導入には、家族構成やライフスタイルなどによって、向き・不向きがあります。以下の条件の多くに当てはまるご家庭は「導入に向いている」と言えそうです。

- 南向きで陽当たりの良い屋根があり、設置スペースに余裕がある

- 昼間に家にいることが多く、つくった電気の自家消費を優先できる

- 電気料金が高いエリアに住んでいる

- 料金プランで「時間帯別プラン」を活用できる

- 国や自治体の補助金を活用でき、初期費用を抑えられる

- 長期間住む予定があり、投資回収が見込める

- ZEHやGX志向型住宅などの基準を満たすような住宅性能が高い家に搭載する

- 蓄電池を併用できる

- EV(電気自動車)を所有または導入予定で、発電電力を有効利用できる

太陽光発電システム搭載の注文住宅12 実例リンク集

Replanではこれまでに数多くの太陽光発電システムを搭載した住宅を取材し、記事でご紹介してきました。ここでは個性豊かな住宅12実例をご紹介します。

①北海道恵庭市・Kさん宅

設計・施工 (株)キクザワ

②北海道芽室町・Oさん宅

設計・施工 (有)水野建設

③青森県五戸町・Uさん宅

設計・施工 (有)シーユーハウジング

④青森県青森市・Kさん宅

設計・施工 (株)ヤマノアーキデザイン

⑤宮城県仙台市・Aさん宅

設計・施工 (株)ヒノケン

⑥福島県いわき市・Kさん宅

設計・施工 (有)タカモク

⑦福島県三春町・Sさん宅

設計・施工 空間工房D.O.A

⑧茨城県牛久市・Yさん宅

設計・施工 (株)To Casa

⑨栃木県高根沢町・Aさん宅

設計・施工 (株)オースタム

⑩埼玉県松伏町・Fさん宅

設計・施工 (有)家づくり舎ファミリー

⑪埼玉県春日部市・Tさん宅

設計・施工 (有)佐藤工務店 一級建築士事務所

⑫千葉県千葉市・Hさん宅

設計・施工 (株)工藤工務店

太陽光発電を暮らしに取り入れると「電気代削減」「災害時の備え」「環境貢献」など多くのメリットがあります。一方で、住宅の立地や周辺環境、ご家族のライフスタイルに合っていないと、期待するような費用対効果が得られないこともあります。

将来的な売電収入もあまり見込めないことを考えると、基本的には「発電した電気の自家消費」を前提に、補助金の上手な活用や蓄電池やEVとの連携をふまえて導入するのが得策と言えそうです。

(文/Replan編集部)