vol.044 人にも環境にも優しい木の家の魅力

さらなる省エネ・省CO2が住宅の重要なテーマとなる寒冷地。 本企画は、独自の視点から住宅性能研究の最前線を開いている、東京大学の気鋭の研究者・前 真之准教授に、「いごこちの科学」をテーマに、住まいの快適性能について解き明かしていただきます。 シーズン1に続く第2弾として2015年からは、それまでの連載の発展形「いごこちの科学 NEXT ハウス」としてリニューアル。

「北海道・寒冷地の住宅実例から考える室内環境について」をテーマに、断熱、開口部、蓄熱など、さまざまな視点から寒冷地における室内環境の改善ポイントを解説しています。 東京大学大学院工学系研究科

東京大学大学院工学系研究科

建築学専攻・准教授

前 真之 (まえ・まさゆき)

日本の家の多くは木でつくられています。構造だけでなく内装にも木をふんだんにあしらった住宅はとても魅力的。さらに木は自然の素材であり、住む人にとっても地域にとっても、そして地球環境にとっても最善の建材になり得ます。今回は、この木の良さを生かした家づくりを考えてみましょう。

日本の家は木造メイン

建物の構造には鉄骨造やコンクリート造(RC造)などもありますが、日本の家はやっぱり木造が主流です。国交省や林野庁の調査によると、3階までの低層住宅における木造の比率はおよそ8割。特に戸建て住宅となると9割は木造であり、圧倒的に主流の構造となっています。

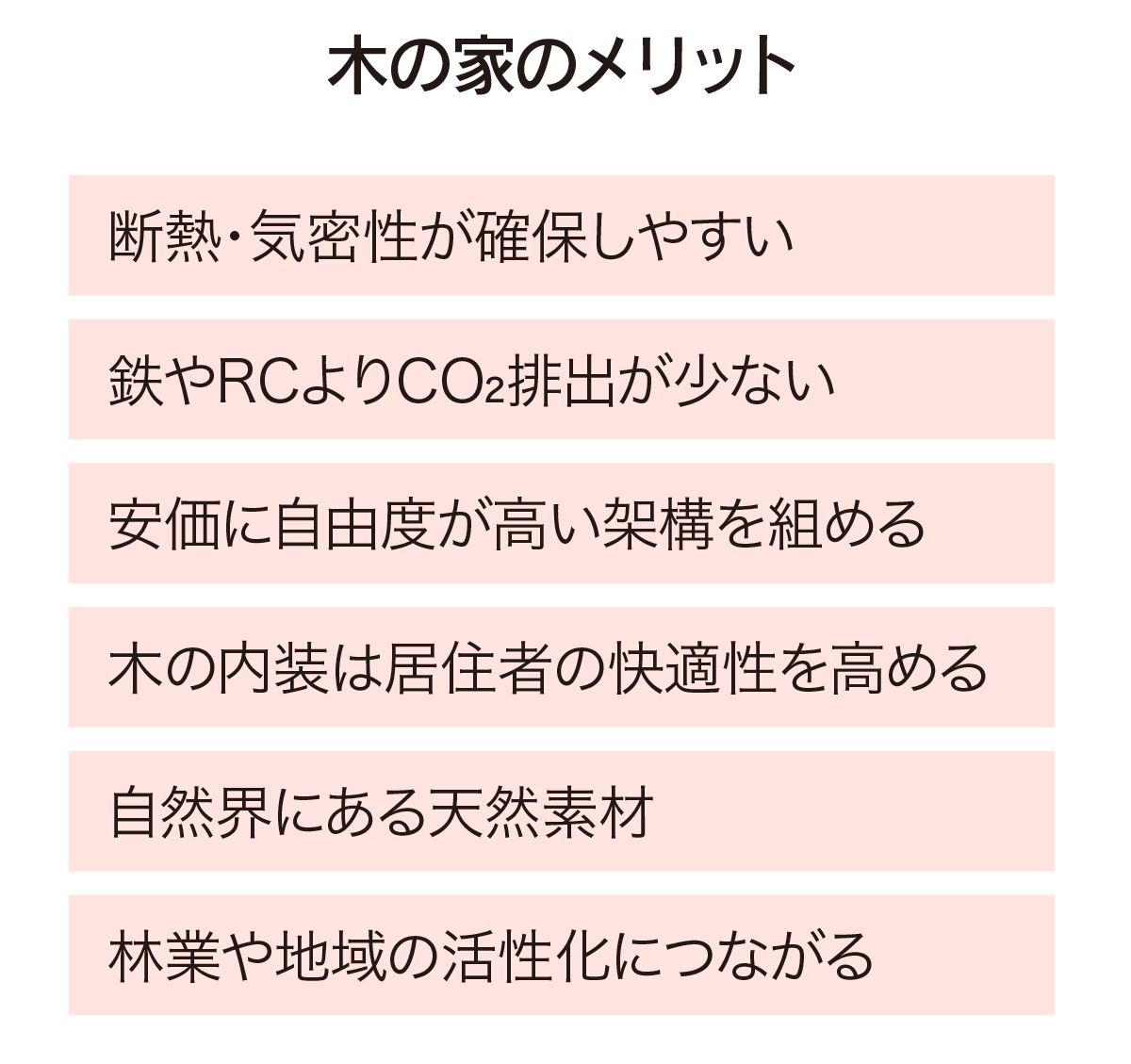

日本の気候は木の生育に適しており、建築はその木材を生かした「軸組構法」が発達していました。長尺の材が容易に取れて、しかも軽量で粘り強い木の特長を生かし、少ない材料で経済的に架構を組むことができました。木造にはメリットがたくさんありますが、一方で注意すべき点もあるのです(図1)。

木造は、太古の昔より日本でもっとも一般的な建築の構造です。安価にさまざまな架構が組めるのはもちろん、断熱・気密性の確保も容易です。

近年では鉄骨造やRC造に比べてCO₂排出量が少なく、地域経済への貢献も期待できることから、木材の利用促進が進められています。

木造は断熱・気密にも有利

日本の開放的な伝統建築は、断熱・気密の性能はまったくありませんでした。そのため、木の家は冬に寒いという印象を持っている人もいるかもしれません。しかし本来、木は断熱・気密の確保が容易な構造なのです。

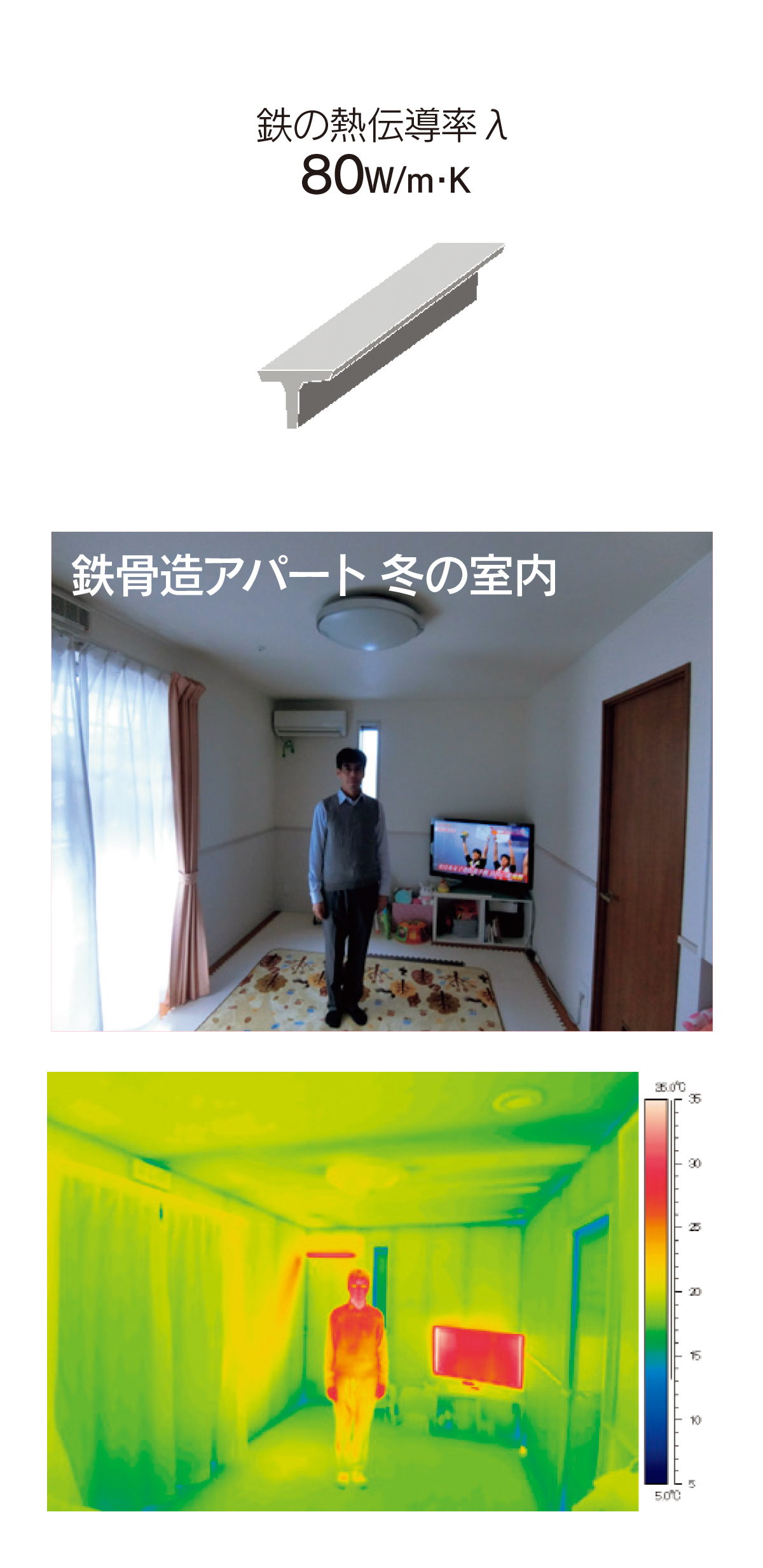

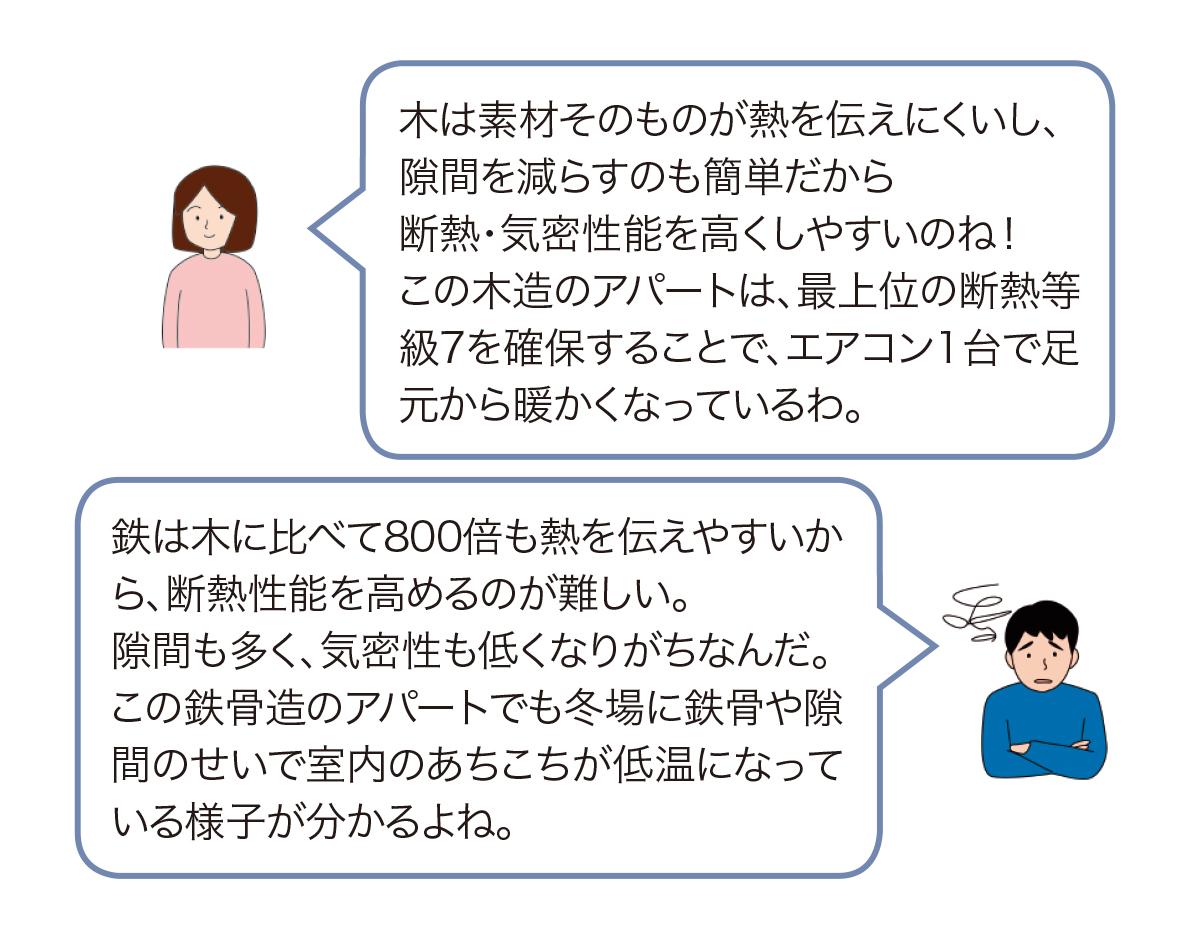

熱の伝えやすさの指標である熱伝導率(ラムダ値)は、木が0.1[W/(m・K)]であるのに対し、鉄は80[W/(m・K)]、鉄筋コンクリートは1.4[W/(m・K)]。木と比べて鉄は800倍、コンクリートでも14倍も熱を伝えやすいことになります。さらに鉄骨は隙間を埋めることが難しく気密性も低くなりがちですが、木造であれば隙間を減らし気密性を高めることが容易です。

図2で、木造(上)と鉄骨造(下)のアパートにおける冬の室内サーモ画像を見てみましょう。

鉄は部材が熱を伝えやすく、さらに部材の間に隙間が出来やすいため、断熱・気密性の確保が容易ではありません。

下の鉄骨造アパート内部のサーモ画像でも、鉄骨の熱橋や隙間による低温がハッキリ見えています。一方、木は熱を伝えにくく、断熱や気密の措置も容易なため、しっかりと建てられた上の木造アパートは内側全体が適温に保たれていることが分かります。

鉄骨造は断熱・気密性の不足により室内の低温が目立つ一方で、木造は室内全体がムラなく適温に保たれています。高断熱・高気密が必須となる現在、木造は最適な構造といえます。

次のページ 建設時CO2は木造が最小

Related articles関連記事

土間と大きな吹き抜けのあるいつも近くで家族を感じる育みの家

土間と大きな吹き抜けのあるいつも近くで家族を感じる育みの家

ARMCHAIR 41 “PAIMIO”[アームチェア 41 “パイミオ”]

ARMCHAIR 41 “PAIMIO”[アームチェア 41 “パイミオ”]