今回、訪ねたのは1946年創業、三笠市・岩見沢市に拠点を持ち、北海道の木と大工の手仕事を生かした地産地消の家づくりを行っている武部建設。

そのこだわりの原点から、目指す未来までじっくりとお話をうかがいました。

家づくりの源流は造林・製材にあり

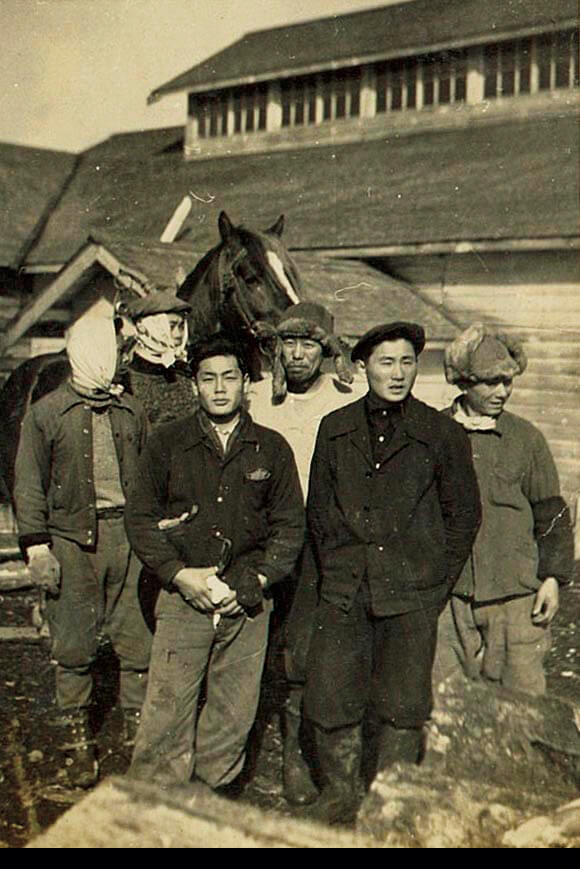

北海道の至る所に原始林が広がっていた明治末期、石川県能登半島から武部建設の創業者、武部豊次郎氏が岩見沢に入植。夏は農業、冬は農耕馬とともに造材を行っていました。戦後には息子の豊種氏と、三笠市に親子で木工場を開いて製材業を創業、武部建設の基礎がつくられました。「森から木を伐り出し、木工場で製材し、家を建てる。川上から川中、川下へ水が流れるように、時代の変化に合わせ業態を変えてきました。私たちの家づくりは、地域の森から始まったのです」と、代表取締役の武部豊樹さんは語ります。

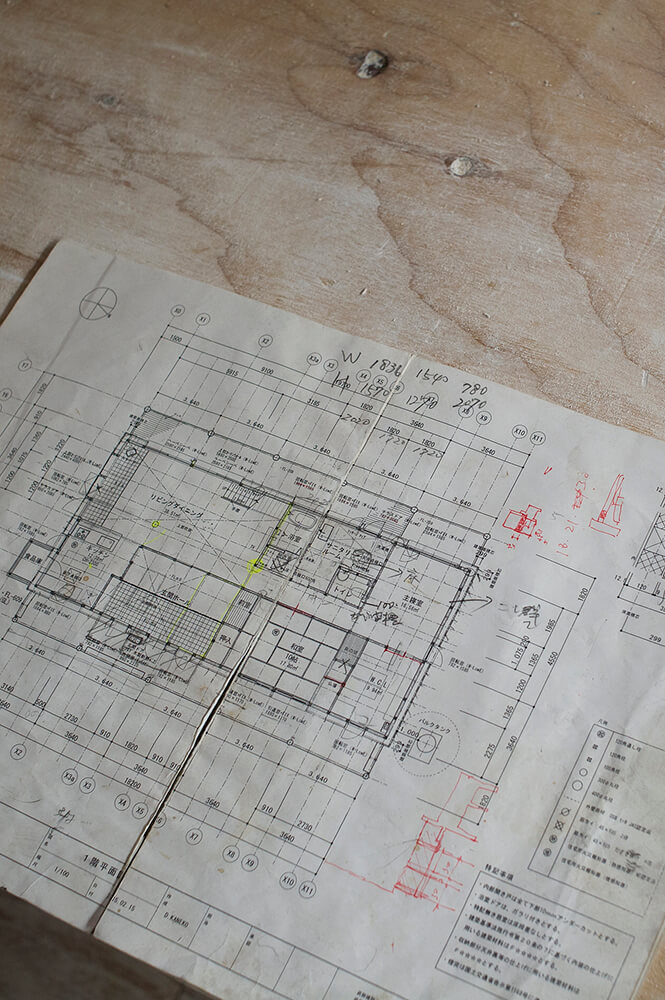

やがて、石炭から石油へのエネルギー革命が起こり、高度成長期の到来。人口増加に後押しされるように公営住宅や学校、公共施設が次々と建設されました。大手のみならず、地域の工務店もミニゼネコン化が進み、武部建設で請け負う仕事も8割が公共工事になりました。「当時の公共工事は、設計と施工を一緒に手がけることができませんでした。あくまでも分業制。人の図面でモノをつくる仕事が、現場管理のイロハと大工育成の大切さを教えてくれました」。

1980年代の後半、武部建設は「もっと自分が主導権を握って主体的に仕事ができるようになりたい」と、わずか20 %ほどだった住宅づくりに軸足を転換。折しも、全国区のハウスメーカーが北海道で台頭し始めた頃、それまで公共事業を多く手がけてきた武部建設は「土木業者」と勘違いされ、住まいづくりでは知名度がないことを思い知らされる場面が続きました。

そこで、より良い家づくりのため、当時室蘭工業大学の助教授だった鎌田紀彦氏が中心になって開かれていた勉強会、現在の新木造住宅技術研究協議会(新住協)に参加。社長の弟である武部英治専務を中心に、北海道の気候風土に合った「暖かい家づくり」のための研究開発の活動を始めました。

学び方をともに学んだ仲間と切磋琢磨

「当時の新住協は“工務店の大学”ともいえるもので、工務店経営者・現場監督・大工の学びの場になっていました。課題と成果のすべてをオープンにし、同じ目的を持った仲間が手弁当で活動し、現場も公開して、それぞれの良いところを学び合う。新住協で改めて学び方を学び、仲間同士で競争し切磋琢磨しながら結果を出していく面白さを知ったのだと思います」。

そうした数々の学びを重ねていた時期に、武部建設は築90年を超える古民家の解体を手がけたことがありました。25年で建物の価値はなくなるといわれていた時代、その築年数をはるかに上回る古民家が持つ本物の確かさと、伝統構法の木組みの美しさを目の当たりにしたといいます。それがきっかけになり、武部建設は古民家再生事業にも取り組み始めました。「あまりにも短い日本の住宅寿命に疑問を感じ、100年住み継げる家をつくりたいと考え始めた頃でもありました。古民家に使われている古材や伝統的な大工の技は、私たちにとって宝の山。新しい学びの場を得たような思いでした」。

作業のほとんどを大工の手仕事に頼る古民家再生事業を通じて「改めて、人のチカラの大きさ、大切さに気づいた」と武部代表は語ります。その一方で、業界では大工不足が問題になり始めていました。「若い大工を育てるのは一朝一夕にはできません。木造建築がメインの私たちにとっては、大工の育成は未来を育てること。長く住み継がれる住まいをつくるためにも、実現しなければならない、地域工務店の課題だと思いました」。

武部建設の大工育成は1995年から始まり、失敗を糧にしながら、現在はJBN・全国工務店協会の連携団体である北海道ビルダーズ協会の大工育成委員会で精力的に活動しています。「住宅を含めた現代の多様な木造建築をこなせる、適応力のある大工を育てることが私たちの目標です」。

森が人を育て、協働が技を磨く

大工の育成の場は、現場や作業場ばかりではありません。社有林もそのひとつ。そこで育つカラマツやトドマツは、武部代表が幼い頃、先代とともに植えたものだといいます。「大工が森の手入れで行う間伐作業などから出る丸太なども積極的に設計に取り入れることにより、木への理解力を深め、木材を大切に扱う気持ちを養ってほしいのです。また、丸太を上手に扱う技術はわが社の競争力にもなっています」。

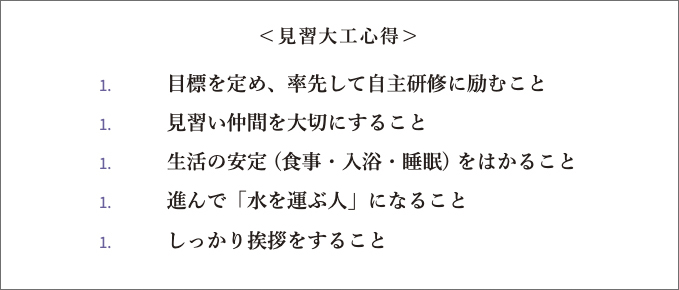

2018年から改めて見習い大工の育成にも着手。現在、武部建設で活躍する5名の新人大工のうち、2名が女性です。2021年4月には高校を卒業した2名の入社を予定しており、若い力の育成に精力的に取り組む姿勢がうかがえます。

武部建設の「共に学ぶ」という姿勢は、会社の枠を超え、地域の建築家との共同プロジェクトにも生かされています。2017年から始まった、南幌町を舞台にした「みどり野きた住まいるヴィレッジ」プロジェクトに参画したことが、そのきっかけになりました。「建築家と協働することで、建築家は施工のノウハウを学び、私たちは設計力を向上させることができます。設計事務所と施工会社が水平関係で協働することで、北海道の木造建築のレベルアップにもつながっていくと期待しています」。

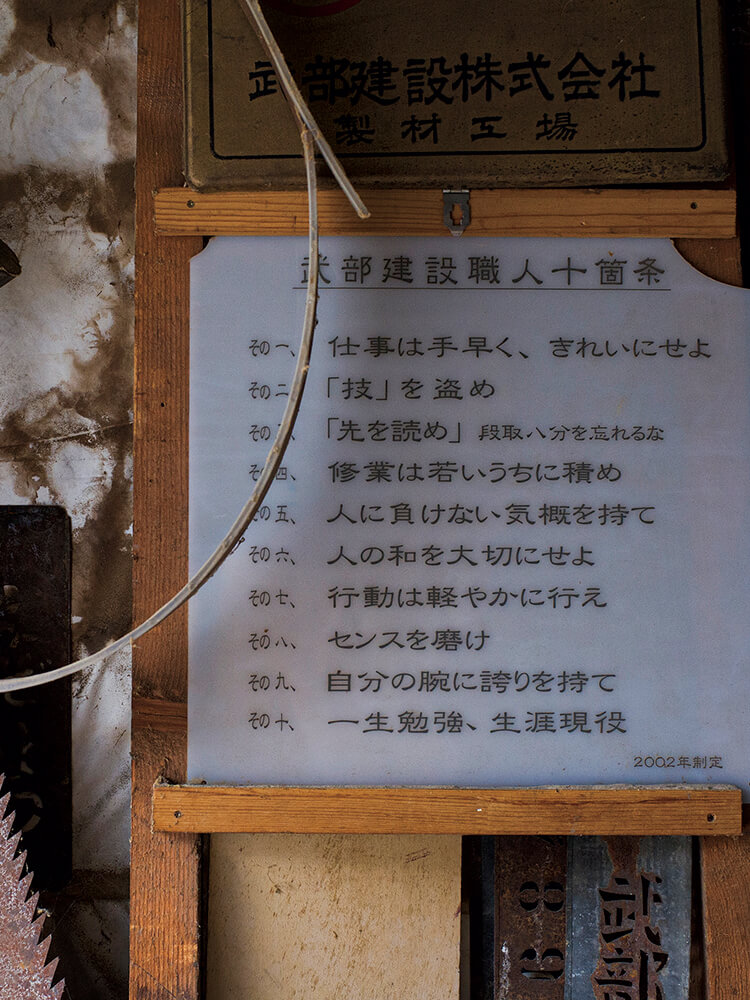

そうした試みの成果として、自社の大工が伐採した木を使い、若手建築家と共同設計したワイナリー、同じスキームで取り組んだイタリアンレストランといった非住宅の木造建築を現在施工中です。「公共事業でも、設計・施工を一括で進めるデザインビルドが広まっています。これからの地域工務店も、設計力が競争力のひとつになっていくでしょう。当社の『職人十訓』のひとつでもある『一生勉強、生涯現役』。社員や仲間と一緒に、それを実践していきたいと思っています」。

「モダンクラシック」をコンセプトに掲げる武部建設の人と建物づくりは、これからも森のように緩やかに世代交代をしながら、より深く、豊かになっていくことでしょう。