vol.017/採暖をもう一度科学する

目次

排気ガスを外に捨てつつ熱を搾り取る方法は?

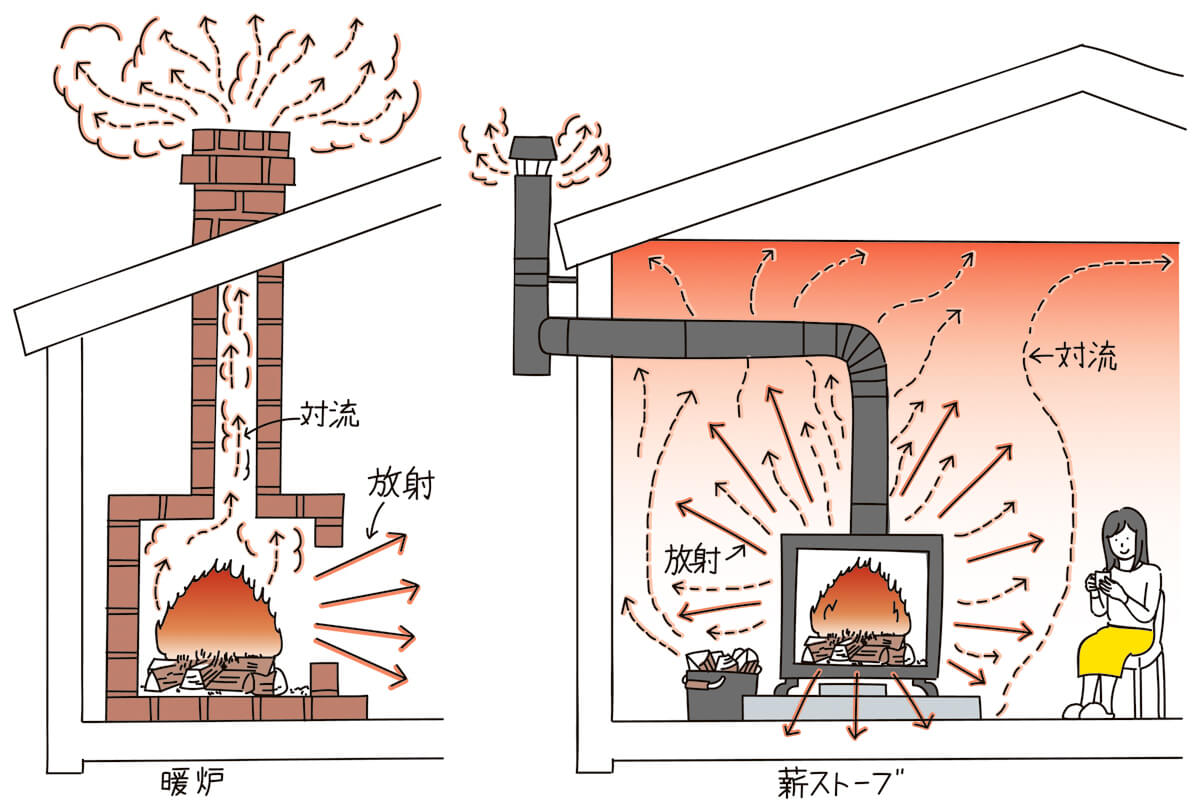

日本人は排気ガスを室内に放出して平気でしたが、外国では早い時代より排気ガスを煙突から速やかに屋外に排出してきました。図6の「暖炉」も「薪ストーブ」も、同じように煙突から排気ガスを排出できます。似たように見えるこの2つには、実は大きな違いがあります。それはなんでしょうか?

暖炉も薪ストーブも、一見すると同じように囲いの中で薪を燃やしているように見えます。でも、薪の燃焼熱の伝わり方や効率は大きく異なるのです。

暖炉は古くからあり趣のある方式ですが、実は熱効率が極端に低く膨大な量の薪が必要となることが問題でした。図7に示すように、燃焼による熱エネルギーの一部は放射として室内に届きますが、残りの8割以上の熱は利用されることなく煙と一緒に外に排出されます。つまり熱効率は2割程度と、極端に燃費の悪い採暖機器だったのです。

暖炉と薪ストーブとは一見似ていますが、暖炉が燃焼熱の一部を放射として利用するだけで残りは煙突から捨ててしまうのに対し、薪ストーブは燃焼熱の大部分を放射と対流により有効利用することが可能です。

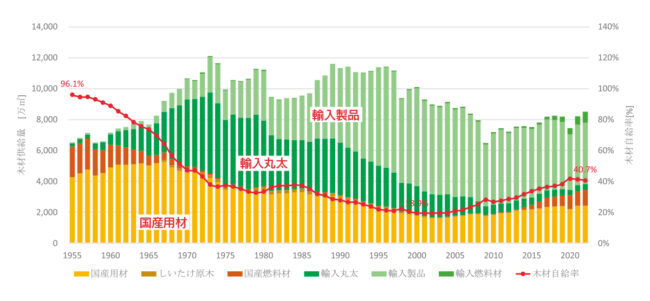

アメリカ合衆国の独立に大きく貢献したベンジャミン・フランクリン(1706年〜1790年)は博学で有名ですが、この暖炉の改良にも取り組み、薪ストーブの原型となるフランクリン・ストーブを発明しました。薪ストーブでは、炎は鉄の容器に閉じ込められてストーブ表面が室内に大きく露出するため、表面から直接放出される放射と、表面で空気が温められたことによる対流により、燃焼熱の7割以上を室内に届けることが可能です。この熱効率の大幅な改善により、薪ストーブは薪の節約、しいては森林資源の保護に大きく貢献することになります。

薪ストーブでは、放射だけでなく対流による放熱にも要注意

薪ストーブは暖炉に比べはるかに高効率な採暖機器ですが、放熱のルートにも違いがあります。高温の直火からの直接放射による暖炉に対して、薪ストーブではより低温の機器表面から放射と対流の両方により放熱されます。

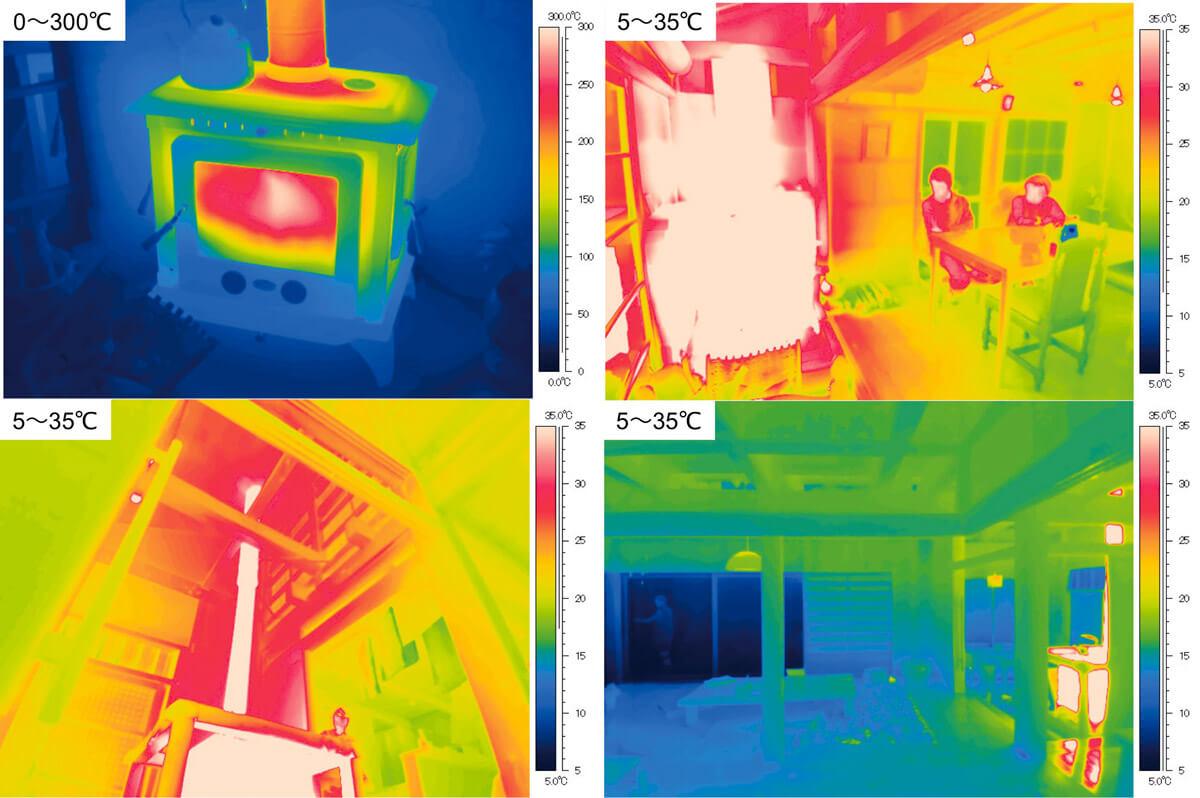

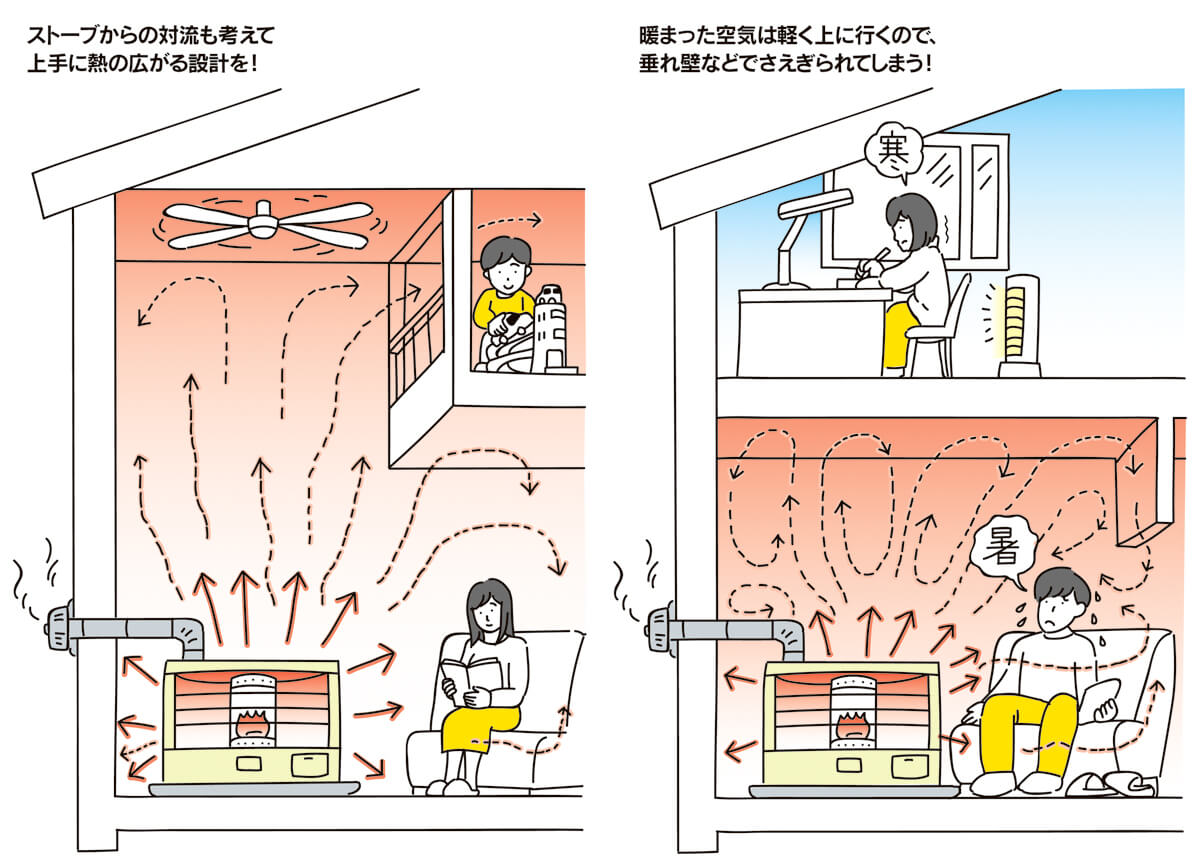

図8で見るように、薪ストーブの表面温度は200〜300℃程度で、近くの物体を放射によって加熱するとともに、ストーブ表面で加熱された空気は上方に向かいます。薪ストーブの上部を囲ってしまうと、この暖気が建物全体に拡散されないので注意が必要です。

薪ストーブの表面温度は直火よりやや下がり、300℃程度が上限です。表面積がやや大きいために周辺空気を温める力が大きくなり、放熱量全体に占める「放射」の割合が下がる一方で「対流」による放熱量が大きくなるのが特徴です。そのため、加熱されて軽くなり、上に舞い上がる暖気を室内に上手に回す工夫が必要になります。

前述の通り、小型の点熱源からの放射では遠くを温められません。加熱された暖気を上手に流す対流ルートの工夫が、建物全体を温めるには必要です。放射だけを注意して対流を考慮しない設計が多いので、気を付けましょう。

次のページ 電気蓄熱暖房機も採暖機器?

Related articles関連記事

基礎に多数のジャンカ。補修だけで問題ありませんか?[NPO住宅110番]

基礎に多数のジャンカ。補修だけで問題ありませんか?[NPO住宅110番]

焚き火とグランピング

焚き火とグランピング